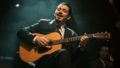

音楽界の異端児

ジムノペディ

多くの人が一度は耳にしたことがあるかもしれない、静かでゆったりとしたピアノ曲「ジムノペディ」。これは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの作曲家、エリック・サティが1888年に作曲したピアノ独奏曲です。サティは「音楽界の異端児」とも呼ばれ、伝統や常識にとらわれない独自の音楽を生み出し、その生き様もまた型破りでした。この「ジムノペディ」は全部で3曲から構成されています。特に有名なのは第1番です。

作曲家エリック・サティその「異端」なる生涯

伝統に馴染めない性格

「音楽界の異端児」と呼ばれるエリック・サティは、1866年に生まれました。彼が生きた時代は、フランス革命後の社会的な混乱と、共和制と帝政が繰り返される激動の時期でした。こうした背景や、自由を求める市民の力、様々な思想の衝突は、サティという人物に大きな影響を与えました。

サティは13歳でパリ音楽院に入学しますが、伝統を重んじる教育には馴染めなかったようで、あまり真面目に勉強せず、読書や教会音楽の研究に時間を費やしました。1887年に、音楽院を中退しています。面白いことに、彼は40歳近くになった1904年、パリ音楽院に対抗して設立されたスコラ・カントルムという音楽学校に再び入学し、真剣に作曲法を学び直しています。

権威に媚びない幅広い交友

彼は音楽家だけでなく、画家や小説家、詩人など幅広い分野の文化人たちと交流しました。自身も絵や詩を書き、時には映画に役者として出演することもあったそうです。かなり個性的な人物だったようで、例えば雨傘をコレクションしたり、演奏会場の前で雨傘を使って決闘騒ぎを起こし警察に拘留された、といったエピソードも残っています。生涯を通じて権威に媚びず、常に新しいものを追い求めました。晩年はアルコール依存症に苦しみ、1925年に肝硬変で亡くなっています。サティはその独特の音楽と生き様で、同時代や後世の多くの芸術家に影響を与えました。

謎めいたタイトル「ジムノペディ」の由来

裸の若者たち

「ジムノペディ」という言葉は、フランス語で「Gymnopédie」と書かれ、古代ギリシャ語の「ギュムノパイディア(Γυμνοπαιδία)」に由来します。これは「裸」や「武装していない」という意味の「ギュムノ」と、「少年たち」や「若者たち」を指す「パイディア」が合わさった言葉で、直訳すると「裸の若者たち」となります。

ギュムノパイディアは紀元前668年頃から古代スパルタで行われていた、特別な祭典の名前でした。この祭りでは、世代別に分けられたスパルタの男性たちが裸で踊りや合唱を披露しました。単なる娯楽でなく、アポロンなどの神々を称える宗教的な側面も持ちつつ、スパルタ社会の肉体の成熟や軍事的な誇り、世代間の継承といった価値観を象徴する重要なイベントでした。夏の暑い時期に行われ、参加者や観客の忍耐力も試されたそうです。

若い乙女たちの裸の踊り

サティの音楽は、直接この祭りを描写しているわけではないようです。このタイトルを選んだ理由については、いくつかの説があります。古代の壺に描かれた祭りの様子から曲想を得たという説や、ギュスターヴ・フローベールの小説『サランボー』からインスピレーションを得たというものもあります。詩人J. P. コンタミン・ド・ラトゥールの詩に登場する「ジムノペディ」という言葉、当時の音楽辞典に「若い乙女たちの裸の踊り」と説明されていた記述に影響を受けた可能性も指摘されています。

ダダイズムやニヒリズム的な価値観

サティは音楽の内容と直接結びつかない、あるいはナンセンスに思えるようなタイトルをよくつけましたが、そこには権力や伝統への皮肉、あるいは彼自身の思想が込められています。ダダイズムやニヒリズム的な価値観から、あえて不思議なタイトルを選んだのかもしれません。英語圏でも「Gymnopédie」はそのまま使われることが多く、「dreamlike(幻想的)」や「meditative(瞑想的)」といった感覚的な言葉で曲の雰囲気が表現されることが多いようです。この言葉自体に明確な意味はなく、音楽の世界観を伝える象徴として機能しているのかもしれません。

静けさの中に宿る音楽的特徴

シンプルな響き

「ジムノペディ」の音楽は、一聴すると非常にシンプルに聞こえます。第1番は3/4拍子で、全体を通してゆっくりとしたテンポで進みます。楽譜を見ると音数が少なく、特に第1番、第2番、第3番を通して8分音符が一度も現れないなど、装飾を排した簡素な曲調が特徴です。旋律は主に四分音符と付点二分音符で構成され、どこか憂いを帯びた響きを持っています。これはサティがパリ音楽院時代に研究した教会音楽、特にグレゴリオ聖歌の影響が見られる点です。

独特の和声感

しかし、そのシンプルさの中に独特の和声感が光ります。特に第1番の冒頭では、GメジャーセブンスとDメジャーセブンスの和音が繰り返されます。メジャーセブンスコードは、伝統的なクラシック音楽では不協和音として扱われることが多いですが、サティはこれを効果的に使用し、おしゃれで洗練された響きを生み出しています。意図された穏やかな不協和音が聴く人にわずかな「違和感」や「緊張感」を与え、静けさの中にピリッとした、憂鬱な雰囲気を加えているのです。これは不快なものではなく、どこかにじむような不安定さとして感じられます。ドビュッシーも、サティのセブンスコードの使い方に影響を受けた可能性があります。

ジャズ理論の観点

この曲の和声は伝統的な長調や短調の感じとは少し異なり、旋法(モード)の雰囲気が強い部分のあることも特徴です。ジャズ理論の観点から分析すると、第1番の最初の16小節は、調号が2つのシャープでDメジャーを示唆するものの、Gリディアン・モードで書かれており、Imaj7からVmaj7への進行と解釈するのが妥当という分析があります。これは通常IV-Iと解釈されるアーメン終止とは異なるモード的な動きです。続く部分ではDドリアン・モードやEドリアン・モード、終止ではミクソリディア旋法のような響きが見られるという分析もあり、単なる長調・短調の枠には収まらない、モード音楽と近代的な和声が融合した独特のバランス感覚を持っています。

楽譜には、演奏上の指示も書かれています。第1番には「ゆっくりと苦しみをもって(Lent et douloureux)」、第2番には「ゆっくりと悲しさをこめて(Lent et triste)」、第3番には「ゆっくりと厳粛に(Lent et grave)」とあります。これらの言葉は、単にテンポだけでなく、演奏者に曲に込めるべき感情の方向性を示唆しています。特に「苦しみをもって」という言葉は、単なる悲しさ以上の痛みを伴う辛さを表し、穏やかな不協和音や憂鬱な響きと相まって、この静かな音楽に込められた作曲家の繊細な感情を感じさせます。演奏者はこれらの指示を読み解き、自分なりの解釈で音楽を表現することになります。

編曲から外れた第2番

ジムノペディは第1番が最も有名ですが、第2番、第3番も存在し、3曲とも似ているようでいて、それぞれが少しずつ異なる雰囲気を持っています。

サティの友人であり、当時人気が高まっていたクロード・ドビュッシーは、サティの作品に注目を集めるために1897年に「ジムノペディ」の第3番と第1番をオーケストラ用に編曲しました。この編曲が出版された際、ドビュッシーはサティのオリジナルとは逆に番号を入れ替えています。

ドビュッシーの編曲は、彼自身の中世風の独特の世界観が活かされた見事なものだと評されています。管弦楽編曲した際、第2番は編曲していません。ドビュッシーは「第2番まで編曲すると少し退屈だから」と答えたと言われています。

なぜ心惹かれるのか?静けさに見る様々な感情

曖昧さと解釈の余白

「ジムノペディ」が多くの人に愛される理由の一つは、その多様な感じられ方にあるかもしれません。多くの人は「落ち着く」「癒される」といった印象を持ちますが、一方で「怖い」「狂気を感じる」といった印象を持つ人もいます。これは、この曲が持つ音楽的な曖昧さと、聴き手に委ねられる解釈の余白が大きいことから生まれます。

歩みを止める時間

前述した独特のハーモニー、特に穏やかな不協和音は、聴く人に心地よさとともに、どこかにじむような不安定さや、言葉にできない感情の存在を感じさせます。また、非常にゆっくりとしたテンポで、急な変化が少ないことも、そうした多様な印象に影響を与えます。動きが少ないことで時間が止まったように感じられたり、音の余韻が通常より強く意識されたりするため、聴く人の心に様々な感覚を呼び起こすのです。

言葉にできない感覚

ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの象徴主義的な絵画が、サティのインスピレーション源になったという説もあります。シャヴァンヌの絵画が持つ、静かで夢のような、時間が止まったかのような雰囲気は、ジムノペディの音楽的ムードと共通するところがあるかもしれません。音ではなく色や形であっても「言葉にできない感覚」を共有できる点が、象徴主義とジムノペディのつながりと言えるでしょう。

サティは、意図的に曖昧さや感情の揺らぎを音楽に込めたのかもしれません。その結果、ジムノペディは、聴き手の心の状態や感性によって、癒しにも、不安にも、瞑想にも、あるいは静かな狂気にも感じられる、多層的な響きを持つ作品となっています。

「家具の音楽」を超えて現代に響く調べ

空間に自然に溶け込むような音楽

エリック・サティの音楽を語る上で、「家具の音楽(musique d’ameublement)」というコンセプトがよく引き合いに出されます。これはサティが「意識して聞くわけではないけれども、そこにあれば快適である音楽」として、1920年に発想したものです。レストランのBGMのように、食事や会話の邪魔にならず、空間に自然に溶け込むような音楽です。

空間に寄り添う静謐な音楽

ところが「ジムノペディ」は1888年に書かれた作品であり、「家具の音楽」のコンセプトが登場したのはそれより30年以上後のことです。ジョン・ケージの解釈などの影響もあり、「ジムノペディ」がしばしばサティの「家具の音楽」の一部であると誤って説明されることがありますが、これは本来の定義からすると正確ではありません。むしろ「ジムノペディ」は、「家具の音楽」という発想が生まれるより前から、そのコンセプトに合うような、空間に寄り添う静謐な音楽の可能性を示していたと言えるでしょう。

アンビエントの祖

現代の音楽史においては、「ジムノペディ」はアンビエント音楽の重要な先駆けと見なされています。その静かで繰り返しの多い構造、特定の調性に強く依存しないモード的な響き、そして空間的な広がりを感じさせる音使いは、まさに現代の環境音楽やBGMに通じるものです。サティ自身による「家具の音楽」の試みは、観客が黙って聞いてしまい失敗したとされます。世界中でBGMが広く受け入れられている現代の視点から見れば、その発想自体は大正解だったとも言えます。

「ジムノペディ」は、現代でも非常に広く使われています。テレビCMや映画、ゲームのBGMとしてだけでなく、ヒーリング効果がある音楽として、美術館の環境音楽や病院でのBGM、音楽療法などに利用されることもあります。

ピアノを奏でる魅力と難しさ

「ジムノペディ」をピアノで演奏することは、一見簡単そうに見えて、実は多くの繊細なコントロールを要求されます。音符の数は少なく、テンポも非常にゆっくりですが、だからこそ一つ一つの音が際立ち、演奏者の表現力が問われます。

特に右手の旋律は、単調にならないように「歌う」ことが大切です。フレーズごとの抑揚や、音色を丁寧に意識することで、曲の持つ静かな情感を引き出すことができます。左手の伴奏は跳躍を含む部分があり、安定したテンポと音量を保つためには、脱力と正確なポジション移動の練習が必要です。

この曲の演奏において最も重要かつ難しい要素の一つが、ペダルの使い方です。音をつなぎすぎると和音が濁ってしまい、曲の清らかな響きが失われてしまいます。意図的に含まれている不協和音の部分では、ペダルを細かく踏み替えたり、あえて控えめに使ったりすることで、サティが意図した響きを表現することができます。

楽譜に書かれた「Lent et douloureux」といった指示も、演奏者が曲の雰囲気や感情の方向性を理解し、表現に反映させる上で重要です。楽譜上の音数が少ない分、どこでペダルを踏むか、どの音を強調するかといった細かなニュアンスは、演奏者自身の解釈に委ねられる部分が多く、そこにこの曲を演奏する上での深さがあります。シンプルな楽譜でありながら、演奏者の感性が試される楽曲と言えるでしょう。

他に類を見ない作品

エリック・サティの「ジムノペディ」は、「異端児」と呼ばれた作曲家の独特な人生と古代に由来する謎めいたタイトル、そしてシンプルでありながらも深みのある音楽的特徴が組み合わさった、他に類を見ない作品です。伝統的な枠にとらわれないハーモニーや旋法的な響き、そして楽譜に込められた感情的な指示を通して、聴き手の心に何かを静かに訴えかけてきます。

「家具の音楽」とは本来異なるコンセプトで作曲されたものの、その空間に寄り添うような静謐な響きは現代のアンビエント音楽の先駆けとして高く評価され、今も様々な形で親しまれています。癒しとして、背景として、そして芸術作品として、時代を超えて私たちの身近なところで静かに流れ続けているのです。

サティに挑んでみましたが、相変わらず謎が多く、つかみどころのない存在のままです。それがいかにもサティらしく、彼とその音楽の魅力につながるのですが。

かつてクレドールという腕時計のCMで、ジムノペディの流れていた時期がありました。高級時計の音楽にサティかよと複雑な気分になりましたが、80年代に入った辺りから日本でも膾炙し始め、ブームに近い広がりを見せたのです。

そのせいもあってか、ややもするとサティをオシャレな音楽と勘違いされる向きもあるようです。こんなに孤独な音楽も、滅多にないはずなのですが。

ジョン・ケージのように、サティが禅と出会ったいたらどんな曲を書いたことでしょう。不立文字の境地から響いてくるさらに静謐な音を聴いてみたかったと、時に思ったりもします。

コメント