映画「舟を編む」は、三浦しをんさんの同名小説を原作とした、辞書編纂の世界を描いた感動作です。静かで穏やかな時間が流れる中で、言葉の重み、そして人と人との繋がりを丁寧に描いた作品として、多くの人の心を掴みました。この記事では、映画「舟を編む」の魅力を、様々な角度から紐解いていきます。

辞書編纂に情熱を注ぐ13年の物語

物語の始まり

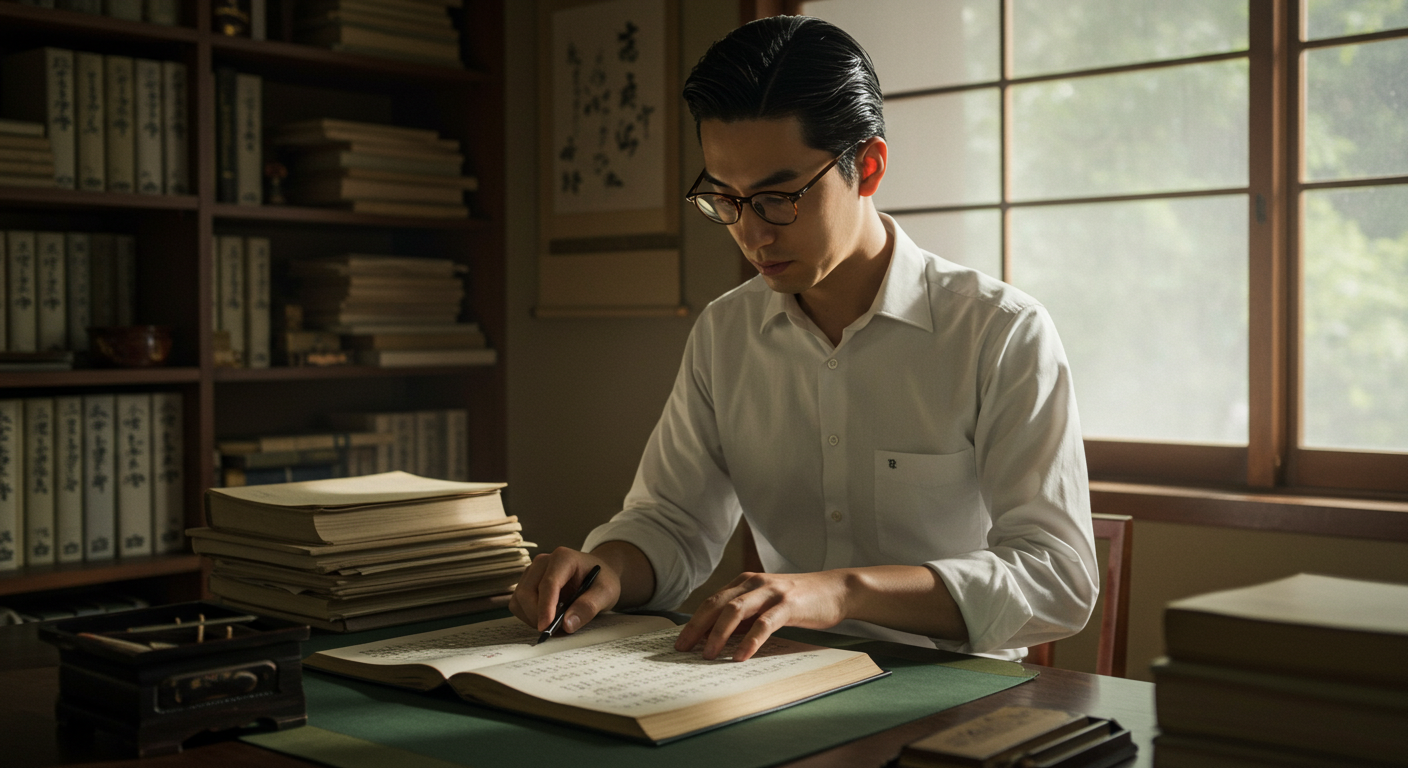

大手出版社の入社3年目の馬締光也(松田龍平)は突然辞書編集部への異動を命じられます。言葉への深い愛着を持つ一方で、コミュニケーションが苦手な彼は、新しい辞書「大渡海」の編纂プロジェクトに携わることになります。「大渡海」とは、「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」という意味です。

辞書編纂への没頭

馬締は先輩編集者の西岡正志(オダギリジョー)と共に、『大渡海』監修の国語学者・松本朋佑(加藤剛)から辞書作りの基礎を学んでいきます。一つ一つの言葉の意味を正確に定義し、用例を集める地道な作業に没頭していく中で、辞書編纂の奥深さに魅了されていきます。

運命的な出会い

仕事に打ち込む日々の中、馬締は「早雲荘」に引っ越してきた林香具矢(宮﨑あおい)と出会います。「早雲荘」の大家タケ(渡辺美佐子)の孫娘である彼女に、馬締は次第に心を開いていきます。かつて交際相手と別れた経験を持つ香具矢は馬締のよき理解者となり、のちに二人は結婚します。

プロジェクトの危機

13年にも及ぶ辞書編纂作業の途中、出版不況による予算削減の危機に直面します。デジタル化の波により、紙の辞書の存在意義も問われ始めます。しかし、編集部のメンバーたちは諦めることなく、完成に向けて努力を続けます。

成長と完成

馬締は辞書作りを通じて、言葉の持つ力と人とのつながりの大切さを学んでいきます。『大渡海』監修の国語学者や林との関係、そして編集部の仲間たちとの絆を深めながら、一人の編集者として、また一人の人間として大きく成長していきます。ついに「大渡海」は完成を迎え、馬締たちの13年に及ぶ努力が実を結びます。

物語のテーマ

本作は辞書編纂という地道な作業を通じて、言葉の持つ力、人との絆、そして仕事への情熱を描いています。時代の変化の中で紙の辞書を作り続けることの意味も、問いかけています。これらのテーマは現代社会に生きる私たちに、多くの示唆を与えてくれます。

さわやかなエンディング

13年の歳月を経て完成した「大渡海」は、多くの人々の手に渡り、携わった人々は新たな人生を歩み始めます。馬締と妻(香具矢)の関係も静かに深まり、物語はさわやかな結末を迎えます。このエンディングは言葉が持つ力と人々をつなぐ力を、象徴的に表現しています。

人生の物語として

「舟を編む」は単なる辞書作りの物語ではなく、人生における成長と発見の物語でもあります。主人公の馬締が仕事と人間関係を通じて成長していく姿は、多くの観客の心に響く普遍的なテーマとなっています。

言葉の海を航海する仲間たち

馬締と共に「大渡海」を編纂する仲間たちも、個性豊かで魅力的な人物ばかりです。個性豊かな登場人物たちが織りなす人間ドラマも、この映画の魅力の一つです。

馬締光也 (松田龍平)

- キャラクター: 内向的で不器用だが、言葉に対する深い愛情と抜群の集中力を持つ辞書編集者。

- 松田龍平は馬締の独特な雰囲気、社会性に欠け場を気まずくさせる言動を見事に表現しています。言葉が少ない分、表情や仕草で繊細な感情を表現する演技力は圧巻です。彼の持つ独特な存在感が、馬締というキャラクターに更なる深みを与えています。特に、言葉を探し求める際の真剣な眼差しは、観る者の心を掴みます。

西岡正志 (小林薫)

- キャラクター: ベテラン編集者。厳格ながらも馬締の才能を見抜き、温かく見守る。

- 小林薫の重厚な存在感は、西岡というキャラクターの説得力を高めています。厳しさの中にも温かさを感じさせる演技は、ベテラン俳優の貫禄を感じさせます。特に、馬締への指導を通して見せる、辞書編纂への情熱と愛情は、観る者の心を揺さぶります。

林香具矢(宮﨑あおい)

- キャラクター: 馬締が下宿する「早雲荘」の大家の孫娘。板前修業で上京し、のちに馬締の妻となります。

- 宮﨑あおいは、香具矢の天真爛漫さを自然体で演じています。彼女の存在は、馬締の閉鎖的な世界に光を差し込み、物語に温かみを添えています。馬締との交流を通して変化していく香具矢の心情を、繊細に表現しています。

松本朋佑 (加藤剛)

- キャラクター: 辞書編集部を長年率いてきたベテラン編集者。「大渡海」完成を目前に退職する。

- 加藤剛は、温厚で包容力のある松本先生を、存在感たっぷりに演じています。長年の経験からくる言葉の重みを、静かに、しかし力強く表現しているのはさすがです。

岸辺みどり(黒木華)

- キャラクター: 辞書編集部に新しく加わった女性編集者。

- 黒木華は、みどりの明るさと前向きさを魅力的に演じています。彼女の存在は辞書編集部に新しい風を吹き込み、物語に活気を与えています。

これら俳優陣の素晴らしい演技が「舟を編む」という作品の世界観をより深く、より豊かにしています。

13年の歳月 辞書に込められた情熱

「大渡海」の完成には、13年もの歳月が費やされます。情報化社会の波が押し寄せる中で、紙の辞書の存在意義が問われる時代。それでもなお、彼らは辞書作りに情熱を注ぎ続けます。一つの辞書に込められた編集者たちの情熱、そして言葉への愛情。現代社会において忘れかけていた大切な何かを、私たちに思い出させてくれます。

言葉の重み、そして人と人との繋がり

「舟を編む」は、単なる辞書作りの物語ではありません。言葉の重み、人と人との繋がりを丁寧に描いた人間ドラマでもあります。馬締は辞書作りを通して、言葉の奥深さ、人と繋がることの大切さを学んでいきます。不器用ながらも誠実な馬締の姿は、観る人の心を温かく包み込みます。

「辞書には間違ったことは載っていないはず」「その言葉の正しい意味は辞書が教えてくれる」というように私たちは信頼していて、また辞書は事実、その信頼にこたえる書物ではあるのだけれど、正解が一つしかないみたいに、ついつい勘違いしちゃう。私がそうだったんですけれど、辞書に書いてあることは、きっとこれが絶対の答えなんだろうぐらいに思ってしまう。だけど実はそんなことはないわけで、いろいろな辞書を比べてみることによって、こっちはこう言っているとか、そういうのを知ると、言葉を四角四面にとらえて「必ず何か答えがあるはず、正しい意味があるはずだ」みたいに思う、そういう考え方から解放されて、いい意味で自分もいい加減になれて楽になる。これは、言葉に限らず当てはまることだと思うので、大きく言えば、世界のとらえ方の問題なのかもしれませんね。

『舟を編む』原作者 三浦しをんさんインタビュー特別サイト開設!(三省堂)

映画「舟を編む」が私たちに問いかけるもの

映画「舟を編む」は、辞書編纂という一見ニッチな世界を通して、現代社会における様々な問題を浮き彫りにし、私たちに多くの問いを投げかけています。

言葉とコミュニケーションの在り方

現代社会は情報過多の時代です。手軽に情報を得られる一方で言葉の真意が軽視され、誤解やコミュニケーション不足が生じやすい状況とも言えます。馬締のように言葉の重みを理解し、丁寧に言葉を選び伝えることの大切さを、この映画は改めて私たちに問いかけています。SNSでの短文のやり取りが主流となる現代において、じっくりと考え、言葉を選ぶことの重要性を再認識させてくれます。

アナログとデジタルの共存

デジタル化が加速する現代において、紙媒体の辞書の存在意義は薄れつつあります。しかし映画は、「大渡海」の編纂を通して紙媒体の持つ価値、そしてアナログとデジタルの共存の可能性を示唆しています。膨大な情報の中から本当に必要な情報を選び、整理し、形にするという作業は、デジタル社会においても重要なスキルです。

情熱と継続の力

長い歳月をかけて「大渡海」を完成させる編集者たちの姿は、情熱と継続の力強さを示しています。現代社会は変化が激しく、短期的な成果を求められる傾向にあります。しかし本当に価値のあるものを生み出すためには、時間と労力を惜しまず、地道な努力を続けることが不可欠です。

人と人との繋がり

不器用な馬締が辞書作りを通して、周囲の人々と心を通わせていく過程に、人と人との繋がりの大切さを描かれています。現代社会は個人主義化が進み、孤独を感じやすい時代でもあります。それでも人は、一人では生きていけません。他者との関わりの中で人は成長し、喜びや悲しみを分かち合い、人生を豊かにしていくことができます。この映画は、人と繋がることの温かさ、その尊さを改めて私たちに伝えています。

人生における「働く」意味

馬締にとって辞書作りは単なる仕事ではなく、人生そのものです。彼は辞書作りを通して自分の居場所を見つけ、生きがいを見出します。「舟を編む」は、私たちに「働く」ことの意味を改めて問いかけます。お金を稼ぐためだけでなく、自分の情熱を傾けられるもの、社会に貢献できるものを見つけることが、人生を豊かにするのです。

言葉の海を旅する物語

映画「舟を編む」は言葉の海を旅するような、静かな進行に心温まる物語です。言葉の力とその深い意味について考えるきっかけを与えてくれます。主人公の成長や仲間たちとの絆、辞書作りにかける情熱が描かれる中で、観る者は言葉の重要性を再認識することができます。

言葉を大切にし、その背後にある思いを理解することが、私たちにとって必要なことであると教えてくれる作品です。

義務教育含む学校の授業で、「言葉」や「文章」について具体的に教わった記憶がありません。英語の文法はしっかりやるのに、母国語の教育は「分かっていて当たり前」が前提で、実は教師自身がちゃんと理解していなかった節があります。

だから読書感想文も、「思ったこと、感じたことを書きなさい」なんて抽象論に終始するわけです。これってかなりな上級者でなければクリアできない課題で、無責任極まりない気がします。

子供の将来を思うなら、「この物語のあらすじを書きなさい」とでもした方がよほど実践的だし、社会に出たとき役立ったはずなのに。

「言葉」を考えるには、けっきょく独学に頼るしかありません。私たちは言葉の海を、舟を編んで自力で渡るしかないようです。

コメント