「復讐するは我にあり」という言葉を聞いた時、あなたはどのような意味を思い浮かべますか?もし、「自分には復讐する権利がある」という復讐宣言として捉えているなら、それは「大きな誤解」かもしれません。

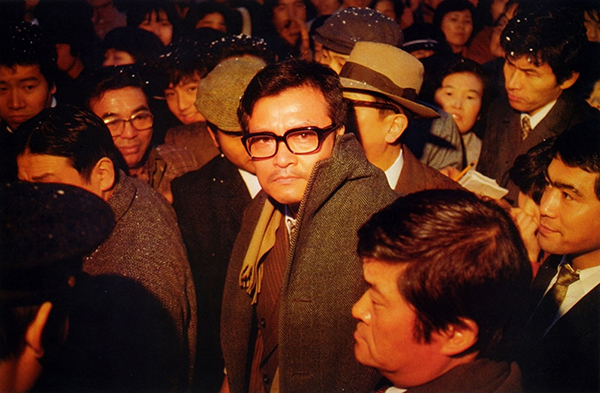

このフレーズが題名となった佐木隆三のノンフィクション小説、そして今村昌平監督による1979年の映画『復讐するは我にあり』は、そのタイトルの真意と、人間の根源的な「業(ごう)」を巡る倫理的な問いを深く投げかける日本映画史の金字塔です。

この記事では、タイトルに隠された聖書に由来する真の意味と、それが日本の稀代の連続殺人事件を題材とした作品でどのように反転・機能しているのかを深く理解できます。単なる犯罪スリラーではない、この「モヤモヤが残る」傑作の哲学的メッセージ、そして緒形拳、三國連太郎ら昭和を代表する名優たちが体現した特濃のリアリズムの核心に迫ります。

この映画が問いかける「倫理の限界」「人間の本質」といったテーマは、現代社会の混乱や倫理の迷走にも深く通じる普遍性を持っています。ぜひ、この重厚な作品の背景にある真実を知り、あなた自身の倫理観や信念に照らして、榎津巌という存在、そしてタイトルの真意について深く考えてみてください。

映画『復讐するは我にあり』入門:タイトルと事件の基本知識

『復讐するは我にあり』は、原作が1975年に直木賞を受賞した佐木隆三による同名のノンフィクション・ノベルであり、1979年に今村昌平監督によって映画化されました。

タイトルに隠された真の意味:「我」は誰を指すのか?

この映画のタイトルは、一見すると主人公である連続殺人犯・榎津巌が「自分には復讐する権利がある」と主張しているかのように読めますが、これは大きな誤解です。

「復讐するは我にあり」は、新約聖書『ローマ人への手紙』12章19節から引用された一節です。

この言葉の文語訳(『舊新約聖書』)には、「愛する者よ、自ら復讐すな、ただ神の怒に任せまつれ。録して『主いひ給ふ、復讐するは我にあり、我これに報いん』とあり」と記されています。

原作者の佐木隆三はこの言葉をタイトルに選んだ理由について、犯人榎津巌を安易に肯定も否定もせず、「こういう男がいたことを、私はジャーナリスティックに調査しましたよ」という客観的な姿勢を表現したかったと述べています。つまりこの作品は、人間の手には負えない「悪」を前にした時、裁きを神に委ねるしかないという、倫理的・宗教的な問いそのものなのです。

日本を震撼させた実録事件:西口彰事件の概要

佐木隆三による同名の直木賞受賞作(1975年)を原作とするこの映画は、1963年(昭和38年)から1964年にかけて日本を震撼させた西口彰事件をモデルにしています(劇中の主人公は榎津巌(えのきづ いわお)と改名されています)。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 事件期間 | 1963年10月〜1964年1月(78日間) |

| 犯人 | 西口彰(モデル。映画の主人公は榎津巌) |

| 被害者数 | 5人殺害、計80万円を詐取 |

| 主な犯行地 | 福岡、静岡(浜松)、東京 |

| 逮捕の決め手 | 熊本で潜伏中、教誨師の家の10歳の少女が手配写真を見破る |

榎津巌は、詐欺と殺人を繰り返しながら、大学教授や弁護士など次々と身分を偽って逃亡し、「警察12万人余の目は、幼い一人の少女の目に及ばなかった」という劇的な逮捕劇で終焉を迎えます。

あらすじ(映画版を中心に)

映画は、主人公の榎津巌の逃亡生活と彼の生い立ち、そして彼を取り巻く家族や女性たちの人間模様を、時系列を前後させながら冷酷なまでにリアリスティックなスタイルで描いています。

連続殺人と逃亡の始まり(起)

物語は、昭和38年(1963年)の秋に始まります。

最初の犯行と逃亡:榎津巌(緒形拳)は、福岡県日豊本線築橋駅近くのダイコン畑で、専売公社のタバコ集金係2名(柴田種次郎、馬場大八)を殺害し、集金した現金41万円余(資料によっては26万円や120万円ともされる)を奪います。榎津巌は詐欺や窃盗で前科4犯を持つ人物です。

偽装自殺:容疑者として榎津が浮上し、全国指名手配が敷かれます。榎津は警察の追及を逃れるため、宇高連絡船の甲板に遺書と靴を残して投身自殺を偽装します。警察はこれを偽装と判断し、捜査を続けます。

榎津の背景と家族の苦悩(過去の回想)

榎津の逃亡中、警察は彼の家族に聞き込みを行います。この聞き込みを通じて、榎津の特異な人物像と家族との確執が描かれます。

家族構成と宗教:榎津の実家は別府市鉄論で温泉旅館を営んでおり、敬虔なカトリック信者である父・鎮雄(三國連太郎)、病身の母・かよ(ミヤコ蝶々)、そして妻・加津子(倍賞美津子)が暮らしています。

父との確執:榎津は少年時代、網元をしていた父・鎮雄が戦時中に軍人に殴られ、無理矢理に舟を軍に供出させられた屈辱的な現場を目撃します。この出来事により、巌は神と父への信仰を失い、父を偽善者と見て激しく反発するようになります。

犯罪者としての道のり:榎津は神学校に預けられた際に盗みを働き、少年刑務所へ送られて以来、犯罪と服役を繰り返していました。

妻と父の関係への疑念:妻の加津子は、巌が出所するたびに父・鎮雄と自分の関係を疑う巌の態度に愛想を尽かし、一度は離婚しますが、鎮雄の懇望に従い再入籍していました。加津子は、敬虔な信仰心を持つ義父・鎮雄に心酔しており、巌は父と妻の不適切な関係を疑い続けます。

逃亡と連続殺人(承・転)

榎津は全国を逃亡し、次々と身分を偽りながら詐欺と殺人を繰り返します。

浜松での滞在と殺人:榎津は静岡県浜松市の貸席「あさの」(売春宿)に、大学教授を装って投宿します。女将の浅野ハル(小川真由美)とその母・ひさ乃(清川虹子)と親密な関係を築きます。ハルはニュース映像で榎津の正体が連続殺人犯だと知るものの、彼に惚れていたため、匿い逃走を手助けしようとします。しかし、榎津は結局、ハルとひさ乃を絞殺し、家財道具を質屋に売り払って逃亡資金を稼ぎます。

東京での詐欺と殺人:榎津は千葉に飛び、裁判所や弁護士会館で弁護士を装い、老婆から息子の保釈金を騙し取ります。この際知り合った河島老弁護士(加藤嘉)を自宅で殺害し、金品を奪って遺体を洋服ダンスに隠して居座ります。

動機なき殺人:榎津の犯行は金銭目的が主ですが、彼の殺人には躊躇や後悔がなく、動機が曖昧なまま凶行を重ねるという特徴があります。彼の行動は「理解の範疇を超えて描き出されている」と評されます。

逮捕、処刑、そしてラストシーン(結末)

逮捕:榎津巌は78日間の逃亡を続け、九州(熊本)で潜伏中に逮捕されます。映画では、以前榎津を客に取ったことのある売春婦(ステッキガール)が、質屋と一緒にいる榎津を目撃して警察に通報したことが逮捕のきっかけとされています。

(史実では、熊本県の教誨師の家に弁護士と偽って身を寄せた際、その家の10歳の少女が指名手配写真で彼を見破り、逮捕につながりました)

父との対決:死刑が確定した後、榎津は拘置所で父・鎮雄と面会します。鎮雄は榎津に、教会から破門されたこと、自分も責任を取って脱会したことを伝えます。これに対し巌は「人殺しをするならあんたを殺すべきだった」と父を激しく罵り、互いに憎しみをぶつけ合います。父は「お前は恨みもなか人しか殺せん種類たい!」と唾を吐きつけます。

死刑執行と散骨:榎津は処刑されます。遺言(史実)により、彼の遺骨は別府湾に散骨されることになります。妻・加津子と父・鎮雄は別府湾を望む山頂(大分県鶴見岳と推定される)で、骨壷から榎津の骨片を空に向かって投げますが、骨は風に乗らず、そのまま重力に従って地面に落ちてしまうという象徴的な描写で幕を閉じます。

狂気と偽善の深層:榎津巌と父・鎮雄の「業」の哲学

この作品が単なる犯罪スリラーとして終わらないのは、今村昌平監督の徹底的なリアリズムと、主人公の動機を深掘りする代わりに描かれる家族の確執という内面的なドラマがあるからです。

今村昌平の「特濃リアリズム」が描く人間の混沌

今村昌平監督は「人間とは何か?」という問いを追求し、人間の「醜さや汚物」を晒す一方で、愛すべき存在としての人間への賛歌も忘れない、という独特の作風を持っています。彼の映画は「人間の汗や排泄物や血の匂いが充満してくるような特濃のなまぐささ」が真骨頂と評されます。

本作におけるリアリズムの徹底は、制作の裏側にも現れています。今村監督は、実際の殺害現場となったアパートや旅館でロケ撮影を敢行しました。

特に印象的なのが最初の殺害後、榎津が自分の小便で手を洗うシーンです。

この描写は、殺人の血と排泄物と食欲がごちゃ混ぜになり、榎津という人間の倫理観の欠如、そして生の衝動を強烈に示しています。今村監督は、こうした「不快感」すら価値に変えることで、観客に人間の不条理と混沌を突きつけようとしたのです。

榎津巌は何者か? 動機なき殺人の恐怖

榎津巌は、詐欺においては巧妙で知的な側面を見せますが、殺人に至っては動機が曖昧なまま凶行を重ねます。彼の行動は「論理的には説明できない」「理解の範疇を超え」ており、観客は「なぜ?」という問いに明確な答えを得られません。

榎津は、自分が憎い相手(父)ではなく、恨みのない人間ばかりを殺すという性質を持っていました。この矛盾こそが、彼の内面に秘められた怒りの深さを物語っています。

本当に殺すべき相手を殺せない彼の行動は、社会や倫理に対する無言の抗議であり、神の裁きに逆らい、自らが「神になろうとする者」としての振る舞いだったとも解釈できます。

父と息子の断絶:信仰と偽善の合わせ鏡

物語の核心には、榎津巌と父・鎮雄の根深い確執があります。

鎮雄は敬虔なキリスト教カトリック信者として振る舞いますが、巌は少年時代、戦時中に父が軍人に船の供出を命じられた際、暴力に屈して天皇への忠誠を誓わされる姿を目撃し、父と神への信仰を失いました。

この「信仰と現実の矛盾(偽善)」は、父が息子の妻・加津子(倍賞美津子)に対して抱く肉欲の葛藤として頂点に達します。鎮雄は加津子に惹かれながらも信仰心からそれを抑圧し、逆に加津子を他の男に抱かせようとする。

巌の父に対する憎悪は、そのまま鎮雄の自己嫌悪に重なります。この親子は、善悪の極端な対比ではなく、むしろ本質は似た者親子として、人間の持つ抑圧された欲望と生の衝動という「業」を体現する合わせ鏡なのです。

ラストシーンの徹底考察:撒かれなかった骨の象徴

榎津巌の死刑執行後、物語は物議を醸すラストシーンへと向かいます。父・鎮雄と妻・加津子(再入籍後)は、別府湾を望む山頂で巌の遺骨を散骨しようとします。

この「骨が撒かれない」という「異常な風景」は、単なる自然現象ではなく、今村昌平監督による極めて象徴的な「観念の映像化」として機能しています。

父子の断絶の終着点

散骨は死者を弔い、一区切りをつける儀式ですが、それが成立しないということは死を迎えてもなお、父と息子の和解や赦しが完全に崩壊していたことを静かに示唆しています。骨が空に昇らない様子は、巌自身が父による弔いを拒否した最後の意志のようにも読めます。

宗教的救済の否定

このラストシーンは、タイトルの真意「復讐するは我にあり(神に委ねよ)」に対する回答でもあります。骨が天や自然に受け入れられず地に堕ちる光景は、榎津巌の魂が「神に迎えられない魂」であり、宗教的救済が拒絶されたことを象徴しています。

「問いの余白」としての演出

今村監督はこの場面を説明的なセリフや音楽で飾らず、静寂と映像のみで表現しました。これにより観客は「何が赦され、何が断たれ、何が失われたのか」という「答えなき問い」を突きつけられ、観客自身が倫理的判断を委ねられるのです。この不完全性、「モヤモヤ」とした余韻こそが、この映画の哲学的価値の根源です。

映画を支えた名優たちと関連作品:今村昌平ワールドの入り口

この作品の重厚なテーマとリアリズムを支えているのは、昭和を代表する名優たちの迫真の演技です。彼らの存在感と演技の深みが、物語に抗しがたい説得力を与えています。

映画をより深く味わうための主要人物(3名)

緒形拳(榎津巌 役)

緒形拳は、この役を演じるにあたり、冷酷なシリアルキラーとしての狂気と、詐欺師としての愛嬌を併せ持つ「天性の犯罪者」を見事に体現しました。彼の「鬼気迫る」演技は、犯罪者の内面を理解できないからこそ、その行動の無意味さの恐怖を際立たせています。当初、今村監督は渥美清を構想していたにもかかわらず、結果的に「この人以外に考えられないほどのはまり役」となりました。

三國連太郎(榎津鎮雄 役)

巌と並び物語の存在感を二分する重要な人物です。敬虔な信仰心を持ちながら、息子の妻・加津子に対する肉欲という人間の業に苦悩する姿を、重みのある存在感をもって演じきりました。緒形拳との拘置所での最後の面会シーンは、互いの憎しみをぶつけ合う「凄まじい対決」として、映画史に残る名場面となっています。

倍賞美津子(榎津加津子 役)

榎津巌の妻である加津子は、巌の暴力と無軌道さに翻弄されながらも、義父・鎮雄に「信仰的」な思慕を抱き、家を守ろうとする「九州女らしい強情さと一途さ」を持った女性として描かれます。彼女の豊満な肉体と情念を描いたシーンは、当時の日本映画における原始的なエロスを象徴し、今村作品のリアリズムを支える重要な要素となりました。

緒形拳の鬼気迫る演技が見られる『鬼畜』(1978年、監督:野村芳太郎)

概要: 『鬼畜』は、緒形拳の「凄絶な演技」が見られるもう一つの代表作とされています。

役柄: ごく普通の印刷業者が愛人との間にできた子どもの処理に追い詰められ、徐々に「鬼」へと変貌していく姿を、実話ベースで描いたサスペンスです。

関連性: この作品で緒形拳が見せた「冷酷さと狂気」の演技が、『復讐するは我にあり』でもゾッとするような鬼気迫る空気を加えていると評価されています。

テーマ性: 追い詰められる人間の内面と、社会の闇を描くという点で、『復讐するは我にあり』と共通するテーマ性を持っています。

作品の基本情報とテーマ

『鬼畜』は1978年に公開された野村芳太郎監督の作品です。

| 項目 | 情報 |

|---|---|

| 公開年 | 1978年 |

| 監督 | 野村芳太郎 |

| 主演 | 緒形拳 |

| テーマ | 家庭に潜む狂気と愛憎、ごく普通の男が追い詰められていく人間の内面にある「鬼」の部分 |

この作品は、実際にあった事件をベースにした社会派作品です。ごく普通の印刷業者が愛人との間にできた子どもの処理に追い詰められ、徐々に「鬼」へと変貌していく姿を描いています。

『復讐するは我にあり』との関連性

『鬼畜』は『復讐するは我にあり』と同じく、緒形拳の冷酷さと狂気の表現の幅を理解する上で必見の作品とされています。

演技の共通性: 『復讐するは我にあり』が公開された前年(1978年)の作品である『鬼畜』で見せた緒形拳の冷酷さと狂気が、『復讐するは我にあり』でも作品にゾッとするような鬼気迫る空気を加えていると評価されています。

テーマの共通性: 追い詰められる人間の内面と、社会の闇を描くという点で、両作品は共通するテーマ性を持っています。

『復讐するは我にあり』の主人公である榎津巌が「殺人に関するためらいのない人間」であるのに対し、一般人の狂気が描かれる『鬼畜』もまた、人間の内面に潜む「鬼」の部分が炙り出される衝撃的な人間ドラマです。

映画『復讐するは我にあり』が現代に問いかけるもの

『復讐するは我にあり』は、公開から時を経た今なお、私たちに重い問いを投げかけ続けています。

繰り返される「赦しの不在」という普遍的なテーマ

この作品は、タイトルの真意が「復讐は神の仕事」であるにもかかわらず、人間は結局その教えに反して裁きや復讐の連鎖から逃れられないという、倫理的・宗教的なパラドックスを描いています。

榎津巌の「動機なき殺人」は、現代社会に蔓延する無気力や倫理の崩壊と無関係ではありません。社会や家庭内の矛盾(父の偽善、信仰の空洞化)が生み出した「倫理の空白地帯に生きる人間の象徴」として、榎津は存在しています。

映画は明確な結論やカタルシスを与えず、ラストの「撒かれなかった骨」が示すように、「赦しの不在」という苦い現実を突きつけます。この重苦しい描写は、私たち自身に「このような人間を裁けるのか?」「社会は彼を生んだ責任はないのか?」を問いかけ続けているのです。

次なる行動へ

『復讐するは我にあり』は、単なる過去の犯罪記録ではなく、時代や世代を超えて響く「人間の深層と社会の闇」を抉り出した芸術作品です。

ぜひ、この名作を鑑賞いただき、榎津巌という存在をどう捉えるか、そして彼の犯行の背景にある社会の歪み、裁きと赦しの意味について、あなた自身の倫理観や信念に照らしてお考えください。

コメント