共感の問いかけと感動の予告

私たちはなぜ時を超えて、ある種の「不快な音」に耳を傾けてしまうのでしょうか。それは美しいメロディや安易な調和が隠蔽する、世界の真の姿を無意識に求めているからなのかもしれません。

人生は常に、予期せぬノイズと予期せぬ静寂の連続です。私たちは時にその混沌を既存のジャンルや形式に当てはめて、安心感を得ようとします。しかし真に革新的な芸術は、そうした「期待」そのものを打ち砕く行為から生まれるものです。

スロッビング・グリッスル(Throbbing Gristle「TG」)が1979年に発表したサード・アルバム『20 Jazz Funk Greats』は、まさにこの「期待の裏切り」を極限まで突き詰めた、音楽史の金字塔です。

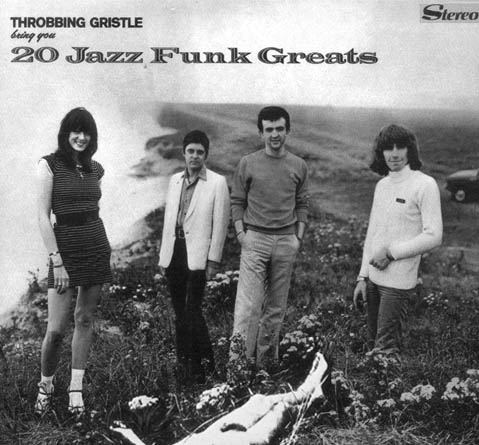

そのタイトルは、まるで商業的なコンピレーションを装っています。ジャケットは一見すると、郊外のピクニック風景のように見えます。しかし、その内奥に秘められた音響と哲学は、当時の音楽シーンに「治癒不能な亀裂」を生じさせたといえるでしょう。

この作品は20世紀のポップ、アート、そしてアンダーグラウンド文化の重要な潮流が、互いに交じり合い、予測不能な新しい生命体を芽吹かせた場所なのです。

本稿ではこの特異な作品がどのようにして誕生したのか、その裏に隠された恐るべき真実とは何だったのか、そしてこの「反音楽」の宣言が、いかにして現代の音楽とアートに絶大な影響を与え続けているのかを、詳細に辿っていきます。

プロフェッショナルな視点と情感豊かな分析を通して、聴く者の常識を覆すこの音楽の秘密をリズムに乗せて、深く探求していくことになるでしょう。それはあなたがこれから向き合う音楽体験の、新たな道標となるに違いありません。

『20 Jazz Funk Greats』の誕生と背景にある物語

スロッビング・グリッスルは1975年にイギリス、キングストン・アポン・ハルで結成されました。彼らは既存の音楽に対する反発を基盤に、活動を始めます。

その前身であるパフォーマンス・アート集団「COUM Transmissions」の活動は、極端な身体芸術や性的な要素を取り入れ、公的機関で行われた展覧会が大問題となりました。

彼らは音楽ジャンル「インダストリアル・ミュージック」の創始者です。そのスローガンは「Industrial Music for Industrial People」。

初期の作品では「Music From Death Factory」を掲げ、工業化社会が垂れ流す産業廃棄物や工業廃液を想定した、耳障りな電子音や不協和音のループを追求していました。

これは高度な演奏力を前提とする従来の西洋音楽とは全く無縁の、無垢な感性だけが求められる革命的な試みだったのです。

1979年に発表されたサード・アルバム『20 Jazz Funk Greats』は、この過激な系譜の中にあって一線を画す作品となりました。彼らにとって初めて全てがスタジオで制作されたアルバムであり、アルバム制作を意図して練り上げられた唯一の作品であるともいえます。

バンドは内部的な緊張を抱えていました。『D.o.A.』のリリースを経て、メンバー間の個人的な関係は修復不可能になりつつあります。

この時期、ジェネシス・P・オリッジ(Genesis P-Orridge)とコージー・ファニ・トゥッティ(Cosey Fanni Tutti)の恋愛関係が崩壊しています。性格破綻者のジェネシスがコージーに捨てられるのは自業自得ですが、自殺未遂したうえ作った「Weeping(すすり泣き)」の病的女々しさには、やはり特筆すべきものがあります。

代わってクリス・カーター(Chris Carter)とコージーの個人的、音楽的なパートナーシップが始まっていました。

そんな内部分裂の危機の中、彼らは前作までのノイズと虚無主義を剥ぎ取り、『20 Jazz Funk Greats』ではあえて「アクセスしやすい」サウンドへと方向転換を図ったのです。

アルバムにはディスコ、ニューウェーブ、エキゾチカ、そしてシンセポップの要素が取り入れられました。これは初期からのファン層や、彼らの後を追うノイズ・アクトたちを意図的に振り落とすための、彼らなりの戦略でした。

作品の真の物語は、その欺瞞に満ちたヴィジュアル・アイデンティティに凝縮されています。アルバム・タイトルは軽薄な商業主義のパロディです。彼らは郊外の牧歌的な風景の中で、まるで「親切で感じの良い人々」のように微笑んで写っています。しかしこの撮影場所はイギリス南部の高い崖であり、世界的に有名な自殺の名所であるビーチー・ヘッド(Beachy Head)なのです。

この場所はデリケートな自然の美しさが、捻れた搾取的工業社会が植え付けた根深い人間の病と出会う場所です。さらにアルバムの一部プレッシングでは、そのメンバーの足元に死体が横たわっているバージョンもあったといわれています。この残酷なまでの対比こそが、このアルバムの精神を象徴しているのです。

この音楽が時代を超えて愛され続ける理由は、その音響的なコントラストにあります。制御された電子リズムと、憂鬱でどんよりとした電子音が混在しています。

例えば「Hot on the Heels of Love」のような甘美なプロト・テクノが、「Persuasion」のような暗いモノローグと並置されるのです。この「快」と「不快」の激しい揺らぎが、聴く者の感情に触れる深い部分であり、オルタナティヴ・ミュージックの極みといえるでしょう。

プロフェッショナルが語る『20 Jazz Funk Greats』

スロッビング・グリッスルは音楽バンドというよりも、挑発者(provocateurs)として考えられるべきでしょう。

彼らの芸術は常に既存の価値観、「音楽とは何か」という問いに強烈なカウンターパンチを浴びせ続けたのです。この作品の持つ技術的な深みと制作に込められた魂の重さは、専門家の言葉によってさらに鮮明になります。

音楽評論家 中村とうよう氏

故中村とうよう氏はTGの音楽性について、彼らを擁護する言葉を残しています。TGは決して「ヘタ」なのではない、それどころか「長年の訓練では得られぬ真の美的感覚を備えた、すばらしいミュージシャンたちだ」と評しています。彼らは「プロ・ミュージシャンの職人根性や名声への執着や特権意識から完全に解放され」ていたのです。

この言葉はTGが目指した「技術の積み上げを前提としない、無垢な感性」が、異国の批評家によって正当に評価されていたことを示しています。

音楽家/評論家 ドリュー・ダニエル氏

このアルバムを徹底的に分析したドリュー・ダニエル(Drew Daniel)は、この作品の「矛盾」の重要性を強調します。彼はこのアルバムが、「スロッビング・グリッスルがスロッビング・グリッスルのような音を出そうとすることをやめた音」だと表現しました。初期作品を熱狂的に支持していたファンにとって、これはまさしく「期待したことと真逆の、腹立たしい失望」だったのです。しかし彼は、このアルバムの素晴らしさは友好的な顔と、その下にある残忍な頭蓋骨を交互に見せる「対比の中で振動する能力」にあると分析しています。

共同創設者 コージー・ファニ・トゥッティ氏

アルバムのオープニング・トラック「20 Jazz Funk Greats」についてコージー・ファニ・トゥッティは、その意図的な欺瞞を認めています。彼女はタイトルとカヴァーのテーマを念頭に置き、最初のトラックで「一種のジャズ・ファンク」を提供することで、聴き手に「偽の安心感(a false sense of security)」を与えようとしたと述べています。

この言葉は彼らが聴衆をただのファンではなく、「騙す」べき対象として見做していたことを示しています。

この真意を知ると、その冷徹な芸術的計算と常識の枠をはるかに超えた純粋な悪意の前に、心が静かに震えるのを感じるかもしれません。 TGにとって音楽とは、聴く者の既成概念を操作するための装置だったのです。

共同創設者 ジェネシス・P・オリッジ氏

この作品における劇的なスタイル変化について、ジェネシス・P・オリッジは、その哲学を明らかにしています。

彼は常に「期待を打ち砕く」ことこそが最もラディカルであると考え、「迷った時には、真逆のことをする」べきだという指針を掲げました。ノイズでなく、ポップな曲を作る方が、熱心なファンにとってはかえって「過激」になり得るというのです。

このアプローチは、後に彼が結成するPsychic TVの方向性にも繋がっていきます。

彼はベース・プレイヤーとしてはチャールズ・ミンガスからの影響を強く受けていたとも語っており、このアルバムを『20 Jazz Funk Greats』と名付けることは全く皮肉ではないかもしれないという気づきを、後になって得たのでした。

お薦めの演奏/バージョン

『20 Jazz Funk Greats』が提供する音響体験は、一貫性がなく、聴く者を混乱させます。しかしその一貫性のなさこそがアルバムの最大の魅力であり、各トラックはそれぞれが全く異なる感情的な重みを持っています。

ここではこの特異な傑作から、特に聴く者の心に強く作用する三つのトラックと、その演奏の対比を考察します。

冷徹な誘惑:「Hot on the Heels of Love」(スタジオ録音)

この曲は、このアルバムの中でも最も「アクセスしやすい」側面を体現しています。ミニマルなディスコ・ビートに、コージー・ファニ・トゥッティの滑らかで官能的な囁きが乗ります。

これはクリス・カーターのチターパルスの上にイタロ・ディスコのユートピア的な野心を、TG流の「冷たいエレクトロニクス」で実現したものです。

この曲は後のテクノ・ミュージック全体の、青写真になったといわれています。

演奏は計算され尽くしたスタジオ録音の勝利です。音響は洗練され、エロティックでありながらどこか無機質な緊張感を保っています。

聴く者は曲に身を委ね、一時的にインダストリアル音楽の持つ厳しさから解放されるように感じるでしょう。

究極の不快感:「Persuasion」(スタジオ録音)

「Hot on the Heels of Love」の後に続くこの曲は、聴き手にとって意図的な「興ざめ」をもたらします。ゆったりとした単調なベースライン(Dum Dum Dum Dum Doom Doom Doom Doom)が、まるで精神分析医が患者の無意識を穿つメトロノームのように響きます。

ジェネシス・P・オリッジによる冷淡なモノローグは、「卑猥な写真を撮らせるよう説得する男」のシナリオを語ります。バックグラウンドからは、女性の厳しいこもったような叫び声が聞こえてきます。

この演奏の「強度」は、音のスカスカ感とモノローグの際立ちによって増幅されています。この曲のテーマは、「他者を支配する力への陶酔と、その批判的な分析」の間に揺れ動きます。

聴く者はこの曲が突きつける「倫理と表現の境界線」について、深く、そして不快な感情とともに考えさせられることになるでしょう。

混沌の解放:「What a Day」と「Discipline」(ライブ・バージョン)

スタジオ盤の「What a Day」は耳を切り裂くようなディストーション、無秩序なパーカッション、そして不吉なヴォーカルで、TGの「典型的な」凶暴な面を導入します。

ジェネシスの「What a Day」とタイトルを連呼する叫びが、背後の機械的なリズムと対比されます。

一方、このアルバムのリイシュー版にボーナス収録されている「Discipline」などのライブ音源を聴き比べると、スタジオ盤の持つ「計算された冷たさ」が、ライブ環境では「生の暴力」へと変貌することがわかります。

「Discipline」は時に数十分にも及ぶノイズの儀式であり、TGが初期から得意としていた即興演奏とノイズ・ジャムの、 raw(生)で unfiltered(ろ過されていない)な側面を露呈しています。

聴く人に最も深い余韻を残すのは、これらの曲を内包したスタジオ・アルバム全体のコントラストです。ポップ、ノイズ、アンビエント、ディスコといった要素が、不規則にピンボールのように揺れ動き、そのたびに聴き手の「音楽とはこうあるべきだ」という規範を攻撃してくるのです。

影響を与え合った類似作品の考察

『20 Jazz Funk Greats』はその特異な音楽性ゆえに、広範な系譜に影響を与え、また自身も多岐にわたる芸術からインスピレーションを受けていることがわかります。

クラウトロックとエレクトロニクス:クラフトワーク、クラスター

TGのサウンド、特に電子音のテクスチャとミニマルなリズム構造は、1970年代のドイツの実験音楽、クラウトロックと強く共鳴しています。

メンバーのクリス・カーターは、クラスターやノイ!の流れを汲むエレクトロニクスを取り入れました。トラック「Walkabout」はタイトでメロディックなシンセ・ファンタジアであり、その音色はクラフトワーク的な要素を持っています。

TGはクラウトロックが推進した機械化された美学を、パンク以降の攻撃性、そして社会への毒気と結びつけました。

ポスト・インダストリアルの系譜:ナイン・インチ・ネイルズ、ミニストリー、スキニー・パピー

TGの最も明白な影響先は、彼らが起源となったインダストリアル・ミュージックのシーン全体です。ナイン・インチ・ネイルズ(NIN)、ミニストリー(Ministry)、スキニー・パピー(Skinny Puppy)といった後のバンドは、TGが確立したサンプリング技法、そして戦争、拷問、精神病理といったタブーを扱う超攻撃的なテーマ、さらにはそのヴィジュアル・イメージに多大な影響を受けました。

NINやミニストリーが「肉体主義的」「マッチョでハード」なインダストリアル・ロックを展開したのに対し、TGは「文系」的なアプローチとより抽象的なノイズ、実験性を追求しました。

ポストTGのポップとノイズ:Chris & Cosey、Coil、Psychic TV

『20 Jazz Funk Greats』はTG解散後、メンバーが立ち上げた分派プロジェクト群の青写真となりました。

Chris & Coseyは、「Hot on the Heels of Love」のセクシーでアイシーなエレクトロニック・ダンス・サウンドを継承します。

ピーター・クリストファーソンが携わったCoilは、オカルトや神秘主義を深く探求するダーク・アンビエントの領域へと進みました。

ジェネシス・P・オリッジが率いたPsychic TVは、当初はサイケデリックでポップな側面も持ち、「Hot on the Heels of Love」が示したような商業的な要素への皮肉と受容というTGの矛盾した姿勢を、よりポップな文脈で継続したといえるでしょう。

映画・文学との共鳴:デヴィッド・リンチとウィリアム・S・バロウズ

このアルバムの持つ「日常の表層」と「その下に潜む病的な裏側」というテーマは、映画監督デヴィッド・リンチの作品、特に『ブルー・ベルベット』の美学と非常に近い感覚です。彼らが自殺の名所ビーチー・ヘッドで撮影したカバー写真は、この「期待される平凡さの中に潜む暴力と悪」というリンチ的な感性を、視覚的に完璧に表現しています。

ジェネシス・P・オリッジは思想的なルーツとして、作家ウィリアム・S・バロウズのカットアップ手法やアヴァンギャルドな思想、そしてオカルトの実践者アレイスター・クロウリーらの影響を公言していました。

トラック「Convincing People」などで見られるフレーズの強迫的な反復は、この反-物語的で破壊的な文学的手法を音楽に持ち込んだ結果なのです。

これらの類似作品や思想的な繋がりを辿ることで、私たちは『20 Jazz Funk Greats』が「文化的なテロリズム」の実践であり、既成の芸術形式全てを破壊し、再構成するための「情報戦争」 の一部であったことを理解できます。

『20 Jazz Funk Greats』が未来へ繋ぐ普遍的なメッセージ

スロッビング・グリッスル『20 Jazz Funk Greats』は、1979年のリリースから数十年が経過した今もなお、その挑発的な価値を失っていません。それはこのアルバムが音楽の形式的な枠組みを破壊し、表現の自由を極限まで追求した、異端のパイオニアたちによる独立した芸術的宣言だったからです。

彼らがこの作品で成し遂げた最大の功績は、「彼らが予期せぬ成功と受容」 に直面したとき、自らのアイデンティティを裏切るという「真の倒錯」を実践した点にあります。

聴衆が「ノイズ」を求めた時、彼らは「ポップス」という形式を提示し、そのポップスの中により巧妙で、より冷徹な悪意と哲学を忍び込ませました。

彼らは安易な反抗ではなく、高度に計算された矛盾を通じて人々に、「自分の頭で考え、本能に従う」よう要求したのです。

ジェネシス・P・オリッジはその生涯を通じて、人々に「誰もが、教えられた以上に多くのことができ、より満足のいく達成感を人生で得られる可能性を持っている」というメッセージを送り続けました。「同調性という白いノイズ」 に抗い、「既成概念の亀裂を突き抜けていく」 ことの重要性を、身をもって示したといえるでしょう。

この作品は妥協を拒否し、権威を恐れず、常に自らの芸術的純粋さを追求するという普遍的なメッセージを未来へ繋いでいます。彼らが「より良く失敗する方法についての正直な好奇心」をモデル化したように、私たちも恐れることなく新しい領域へと踏み出し、自らの人生を創造的な行為として展開していくべきなのです。

『20 Jazz Funk Greats』は、これからも既存の常識に安住しようとする人々の耳元で、不協和音と誘惑の囁きを放ち続けるでしょう。それはロックの殿堂の枠外にある、不滅の伝説なのです。

コメント