「右翼」「左翼」がわからないのは当然です

「右翼(うよく)」「左翼(さよく)」という言葉をニュースやSNSで目にしたとき、その正確な意味をすぐに説明できる人は、実は少ないかもしれません。

「なんとなく対立していて怖いイメージがあるけど、具体的に何を指しているの?」

「保守とかリベラルとどう違うの?そもそも、政治を右と左に分けるってどういうこと?」

あなたは正常です。心の中でそう思っている人は、きっとたくさんいるはず。なぜならこの「右と左」の概念は、生まれてから230年以上経つ間に、国や時代、そして社会の状況によって複雑にねじれ、変容を繰り返してきたからです。その複雑さには驚かされます。

何より重要なのは、この「右と左」という対立軸が、「自由」と「民主主義」という価値観を前提とする社会――すなわち、独裁国家とは根本的に異なる開かれた社会の土壌でのみ成立し、発展してきたという歴史的背景があるからです。

この記事を読むことで、あなたは現代社会の政治的な対立や分断がどこから来て、なぜこれほどまでに混乱しているのかという「思想の地図」を手にすることができます。

単純な「敵か味方か」という二分法から解放され、政治ニュースやSNSの感情的な議論の裏側にある本質的な価値観の対立、そして民主主義社会が抱える構造的な課題が見えるようになるでしょう。さあ、一緒にこの奥深い政治思想の旅に出発しましょう。

政治的「右翼・左翼」の起源:フランス革命で生まれた「自由」を求める席順

「右と左」という言葉が政治的な意味を持ち始めたのは、実は偶然の座席配置からでした。しかし背後には「すべての人間の自由と平等」という、人類史における最も核心的な価値観をめぐる激しい議論がありました。

その起源は18世紀末、フランス革命の真っ只中へと遡ります。絶対王政(アンシャン・レジーム)を倒した後、新しい国のあり方を議論するために開かれた「憲法制定国民議会」が舞台です。議場は扇形をしていました。議員たちは自分たちの政治的主張に従い、自然と固まり始めます。

概念の起源:フランス革命期の議会

議場では、議長席から見て以下のように席が分かれました。

右側に座った勢力(右翼の起源)

右側に座った勢力は、保守派や穏健派、王党派(国王支持者)、貴族派、国教派など、従来の秩序を維持しようとする人々でした。

主な主張: 国王の権限を、ある程度残すべきである。貴族の特権を認める二院制を支持する。国王に議会の決定を拒否できる権利(拒否権)を与えるべきである。などです。

思想的傾向: 長年の伝統や秩序、権威を重んじ、急進的な変化は社会の安定を脅かすと考える保守的な立場でした。

左側に座った勢力(左翼の起源)

左側に座った勢力は革新派や共和派、急進派と呼ばれ、旧体制の排除や根本的な社会変革を求める人々でした。

主な主張: 国王の権力を制限・排除し、国民の意思が政治に反映されるべきである、国王の拒否権に反対し、身分を否定する一院制を支持する、などです。

思想的傾向: 人間の理性と平等を信じ、社会を根本から作り変える変革こそが進歩であると考える革新的な立場でした。

概念の定着と変遷

この座席配置に基づく「右翼」「左翼」という区別は、フランス革命後の政治的スタンスを表す普遍的な概念として定着しましたが、その意味合いは時代の変化とともに変わり続けます。

定着の理由: 議長席から見て左側には常に急進派が、右側には常に保守派が座るというルールが定着し、その後は世界各国で繰り返される対立パターンが数年間で出尽くしたため、一種の普遍的なモデル性を帯びるようになり、用語として定着しました。

フランス革命期だけでも、対立の軸と左右の勢力は激しく入れ替わりました。

初期(憲法制定議会): 対立軸は「国王の権力をどこまで認めるか」です。左翼は民主主義や自由主義(立憲派)、右翼は王党派でした。

立法議会・国民公会初期: 王党派が姿を消し、旧穏健派であった立憲君主派のフイヤン派が右側に移動して保守派となり、左側には共和派や世俗主義などの急進派(ジャコバン派)が陣取りました。

国民公会後期: 民主主義が実現した後、経済格差の是正が新たな対立軸となり、右側には自由市場を支持する穏健共和派のジロンド派が、左側には格差是正・社会民主主義を支持する急進派の山岳派が座りました。

この歴史的進展は、世界の歴史が自由と平等の実現に向けて進歩していくという風潮(進歩主義的歴史観)を生み出し、フランス革命由来の「右翼・左翼」の概念が普遍化する要因となりました。

民主主義社会の前提

「右と左」の対立軸が成立し機能するためには、政治思想に一定の自由度(幅)が認められていることが前提です。

独裁体制や全体主義体制下では国家が国民の思想を厳しく統制し、体制変更を求める「革新勢力(左翼)」の存在を認めないため、本来の意味での対立は成立しません。

右翼と左翼の対立は、妥協、慎重さ、忍耐、調停といった要素が嫌悪される急進派(過激派)の存在を含みつつも、民主主義の枠内で機能する相対的な概念であると捉えられます。

政治の「右と左」は単なる座席の位置から始まった言葉ですが、その背後には「従来の権威と秩序」を重んじる思想と、「理性の力による自由と平等」を追求する思想という、民主主義社会における根本的な価値観の対立が隠されているのです。

「右派・保守」と「左派・リベラル」の基本的な価値観

「右翼・左翼」は、現代では「右派・左派」または「保守・リベラル」と言い換えられることが多くなります。これらの思想は突き詰めると、「何を最も重んじるか」という価値観の違いに集約されます。

「右翼・左翼」と「右派・左派」の違いはニュアンスとレッテル貼りにあり

「右翼・左翼」と「右派・左派」は本来同義ですが、現代日本では「翼」という漢字を使うかどうかで、その言葉の持つニュアンスが大きく異なります。「右派・左派」は暴力的なニュアンスが弱く、政治的傾向を表現する言葉として使われる傾向です。

政治思想の「ねじれ」と進化:民主主義の土壌で成立する「右と左」

フランス革命で生まれた「右=保守、左=革新」という対立軸は、時代とともに意味が「ねじれ」始めましたが、この軸がそもそも成立し機能するためには、「政治思想に一定の自由度(幅)が認められている」民主的な社会という前提が必要不可欠です。

「民主主義」の土壌でしか成立しない「右と左」の対立

「右と左」という概念は国王の権力(旧体制)をどう扱うかという、自由と権威の対立から誕生しました。それは人々の意思が政治に反映される(またはその可能性が議論される)空間、すなわち民主主義の枠組みの中でしか意味を持ちません。

共産主義やファシズムといった全体主義は、極左あるいは極右に分類されることがありますが、それらは民主主義や個人の自由を軽視し、国家による統制や独裁を志向するという側面で、従来の民主主義社会における左右の対立軸とは異質です。

Q&A:世界の大国の「ねじれ」と民主主義の課題

Q1: アメリカの「リベラル」はなぜ「大きな政府」を主張するの?

アメリカはヨーロッパ的な権威主義や保守主義の伝統から決別し、自由主義(リベラリズム)を前提として建国されました。そのためアメリカの左右の対立軸はヨーロッパと異なり、「政府の干渉度合い」が基準となります。

この構図の結果、アメリカ左派は政府の積極的な役割を、右派は個人の責任と自由を重視する対立軸が固定化しました。

Q2: 現代のポピュリズムはなぜ「民主主義」の課題として現れるのか?

近年、欧米諸国ではグローバル化や経済格差の拡大、そして従来の政党エリート(エスタブリッシュメント)への不満を背景に、右派ポピュリズムが台頭しています。

ポピュリズムは民主主義社会の「機能不全」や「閉塞感」の産物であり、既存の政党が経済的・文化的な不安を抱える「没落する中間層」の受け皿になれなかった結果、彼らの不満が「反エリート」のポピュリストに結びついたという見方が有力です。

「ネトウヨ」現象から解き明かす:戦後日本が抱える「右と左」

「ネット右翼」、略して「ネトウヨ」という言葉を、あなたはどこで知りましたか。2000年代の半ば以降、この言葉はインターネットやSNSで頻繁に飛び交うようになりました。

攻撃的な印象、あるいはどこか滑稽なイメージを伴うこの言葉は、単に極端な思想を持つ人々を指すだけでなく、現代日本の政治的対立と分断の複雑さを象徴していると言えます。

「ネトウヨ」の登場は、戦後日本が長らく抱えてきた「右と左」の対立軸が、冷戦終結と社会変革を経ていかに複雑にねじれ、変容してきたかを如実に物語っています。

政治思想の出発点:戦後日本の「右と左」の伝統

現代のねじれを理解するためには、まず戦後日本を長らく支配した「右と左」の伝統的な対立軸、すなわち「55年体制」の構図を振り返る必要があります。

第二次世界大戦後、日本はアメリカを中心とする連合国軍の占領政策の下、非軍事化と民主化を進めました。これにより、戦前の「天皇主権」から「国民主権」へと体制が大きく変わり、思想の自由が回復されます。これこそが日本における、「右」と「左」の思想的対立の基盤となりました。

55年体制下の保守(右)と革新(左)

1955年に自由民主党が結党し、社会党(および共産党)と対立する構図が固定化されて以降、日本の政治的対立は主に安全保障を軸として展開されました。

この構図は冷戦下において、自民党が「西側陣営に留まるための自然な体制」として機能したため、長らく強固に維持されてきました。

ポスト冷戦期に生まれた「新しい正しさ」と「反リベラリズム」の潮流

しかし1989年の冷戦終結、1993年の55年体制の崩壊という大きな転換期を迎え、従来の左右対立の土台が揺らぎ始めます。マルクス主義という思想的軸を失った旧来の左翼(革新)に代わって、新たな左派の潮流が台頭しました。

リベラリズムの台頭と「新しい権威」の誕生

1990年代に入ると「革新」という言葉はあまり使われなくなり、「市民」や「リベラル」といった言葉が左派の新しいキーワードとなります。このリベラリズムは旧来の左翼思想を継承しつつ、新しい社会課題に取り組むことで成立しました。

リベラリズムの主張する「新しい正しさ」(多様性、人権、ジェンダー平等など)は、後に「ねじれ」を生む原因となります。

「反リベラリズム」感情の増幅

「新しい正しさ」を打ち出したリベラリズムの動きに対し、反発を覚える人々が出現します。これはリベラリズムが、本来批判対象としてきたはずの「権威」そのものになってしまったように映ったためです。

この反発の中心にいたのは、二つの異なる層でした。

経済的に取り残された層の不満: 従来の自民党政権は利益供与型、いわゆる「バラマキ政策」によって地方の農家や中小企業経営者、自営業者などを支援し、ある種の「福祉国家」としての役割を果たしていました。

しかし構造改革や55年体制の終結により、この支援体制が崩壊しました。この層からは、リベラリズムが助けようとする「新しい弱者」(女性、マイノリティなど)は認定されるのに、自分たちは「弱者認定」の枠外に置かれ、ないがしろにされているように感じます。

文化的・感情的反発を抱く若者層: リベラリズムの提唱者たちが「これが正しいのだ」と先生のように押し付けてくる断定的・絶対的な言い方が、特に若者やサブカルチャー愛好者などの層に「高圧的な感じがする」として反発を生みました。

彼らはリベラルを「きれい事」や「お花畑」を唱える一つの権威と見なします。これが後に「反リベラリズム」と呼ばれる感情的潮流の核となっていきます。

「ネトウヨ」現象の源流:異質な「右」の融合

冷戦後の社会変化の中で生まれた「反リベラリズム」という感情的潮流は、インターネットという媒介を通じて結びつき、現代の「ネトウヨ」現象を生み出しました。

歴史修正主義という思想的潮流

1990年代には、村山政権が先の戦争を侵略戦争と「認める」など、戦後の歴史認識が改めて問われます。

これに対し、「日本を一方的に悪者扱いする『東京裁判史観』は許せない」として、「(いわゆる)戦勝国が日本を事後法によって断罪する権利はない」「真の伝統を取り戻すべき」「自虐史観からの脱却」を主張する勢力が、徐々に台頭し始めました。

逆の立場からは「歴史修正主義」と、その概念を否定的に捉える向きもあります。

インターネットによる異質な右の融合

もともと「反リベラリズム」を担ったのは、高圧的な言動に反発する若者やサブカル愛好者であり、「歴史修正主義」と呼ばれるのは伝統的な保守政治家やその支持層が中心でした。彼らは出自も文化的背景も、異なる層です。

この融合の結果、現代の「ネトウヨ」の言動には以下のような、従来の保守(右翼)には見られなかった特殊なねじれが生じています。

「反エリート主義」と「復古主義」の混在: 従来の保守は「権威や秩序」を尊重しましたが、ネトウヨの言動には「腐敗したエリート(既成体制やマスメディア、リベラルな知識人)」を攻撃する反エリート主義の要素が強く含まれます。これは彼らが「反リベラリズム」という感情的な反発から出発しているためです。同時に彼らの主張は、オーソドックスな復古主義(伝統的回帰)の要素と結びついています。

攻撃的で侮蔑的な「レッテル貼り」: 「ネトウヨ」という言葉自体が、極端な思想や滑稽さを強調し、相手を侮蔑するための「レッテル貼り」の言葉の武器として使われがちです。一方で彼ら自身も、対立相手を「パヨク」などと侮蔑的表現で反撃することで、単純な「敵か味方か」の二元論に閉じ込めようとする傾向があります。これはネット上の議論が感情的で過激な誹謗中傷合戦になりやすいことの、表れでもあります。

最近ではあろうことか、デジタル担当大臣までが国民を「ネトウヨ」と侮蔑的表現で謗るのですから、何をかいわんやでしょう。

世代間で「保守」と「革新」の意味が逆転する特殊なねじれ

この歴史的な構造の「ねじれ」は、有権者の政治的イデオロギーの「認知」にも明確な世代間断絶という形で現れています。

戦後、長らく「保守」「革新」というラベルの意味は共有されていましたが、冷戦終結後、特に若年層(40代以下)において、その意味が伝統的な構図から大きく逆転してしまいました。

| 世代 | 「保守」と認識される政党 | 「革新/リベラル」と認識される政党 | 認知の傾向 |

|---|---|---|---|

| 高齢層(50代以上) | 自民党、日本維新の会 | 共産党、社民党 | 伝統的な「自民 vs 共産」の構図 |

| 若年層(40代以下) | 共産党、社民党 | 日本維新の会、自民党 | 構図が逆転し、「改革」イメージが優先 |

若年層にとっての「革新」=「改革」

若年層が日本維新の会を「最も革新的/リベラル的」な政党と認識する傾向は、ウェブ調査実験によって確認されています。

この現象は若年層が、「革新」という言葉を「現状を大きく変える改革」というイメージで捉えていることに起因します。

革新・リベラルと認識される政党: 自民党の「構造改革」や日本維新の会の「斬新な政策」「改革」といった主張が、若年層の目には「現状を壊して、新しいものを目指す=革新的/リベラル」と映るのです。実際、自民党の英語名はLiberal Democratic Party(自由民主党)であり、リベラルの語源は自由主義です。

若年層にとっての「保守」=「権威的」

逆に若年層は共産党や社会民主党に対し、頑固で強権的、権威主義的な「保守」というイメージを持つ傾向がります。

保守と認識される政党: これは共産党などが、かつての旧ソ連や社会主義圏と結びつき、硬直したイデオロギー(マルクス主義)や強権的であった過去のイメージが、若年層にとって「古い考え方を頑なに守る=保守的」という認識に繋がっているためだと考えられます。

このねじれはイデオロギーのラベルが、政策内容や階級対立といった「伝統的な軸」ではなく、「イメージ」や「改革への姿勢」という別の軸で再構築されていることを示しています。

ねじれは対立軸の多次元化を意味する

戦後日本が抱える「右と左」の特殊なねじれは、単に言葉の誤解ではなく、冷戦後の国際情勢の変化、国内の経済的・社会的不安、そして情報社会の進化という多次元的な要因が複雑に絡み合った結果です。

特に「ネトウヨ」現象は、従来の左右対立の枠組みでは理解できない「反リベラリズム」と「ナショナリズム」がインターネット上で結びついた、新しい感情的・文化的対立が表面化したものです。

このねじれた状況を理解するためには、政治的立場を「保守対リベラル」という単一の軸で捉えるのではなく、以下の複数の次元で考えることが不可欠です。

- 経済軸: 市場の自由(右派) vs 富の再分配(左派)

- 社会・文化軸: 伝統・秩序(保守) vs 多様性・人権(リベラル)

- 変革軸: 現状維持(伝統的な保守) vs 現状変革(改革派)

現代政治においてイデオロギー的なラベルは、時に冷静な議論を妨げ、相手を攻撃する「言葉の武器」となりがちです。しかし、このねじれを偏向なく分析することは感情的なレッテル貼りを避け、「なぜその人はそう考えるのか」という対立の背景にある本質的な価値観の違いを理解する上で、重要な手がかりとなります。

ポリティカルコンパス:複雑な思想を整理する2軸モデル

現代政治の複雑さを理解するために、「ポリティカルコンパス(2軸モデル)」という考え方が非常に有用です。これは、政治的スタンスを「経済の自由度」と「社会・文化的な自由度」という、互いに独立した2つの軸で捉える方法です。

この2軸で考えると、例えば経済的には市場重視(右派)だが、社会的には同性婚や薬物合法化など個人の自由を尊重する(社会リベラル)「リバタリアン」という立ち位置を、明確に理解することができます。

政治思想の現在地:世界の大国とねじれを解剖する

ここでは世界の大国の事例に焦点を当て、その複雑な政治思想の立ち位置を分析します。特に民主主義の枠組みでの対立と、独裁体制下での特殊なイデオロギーのあり方を対比させます。

民主主義国家のねじれ:アメリカとヨーロッパ

アメリカ:ポピュリズムと民主主義の分極化

アメリカの政治は、民主党(左派/リベラル)と共和党(右派/保守)の対立を軸に分極化が進んでいます。

経済軸: 共和党は「小さな政府」と市場原理を、民主党は「大きな政府」と福祉・再分配 を主張します。

文化軸(文化戦争): 人工妊娠中絶、銃規制、同性婚、移民政策といった道徳的価値観を巡る対立が激しく、民主党が社会的リベラル(多様性尊重)、共和党が社会的保守(伝統的価値重視)の立場を強めています。

ドナルド・トランプ氏の事例: トランプ大統領は、(リベラルの立場からすれば)現代の右派ポピュリズムを象徴する存在と言われています。

彼は経済的な不満を持つ白人労働者階級(ラストベルトの人々)や、文化的リベラル路線に反発する層の支持を集めました。「エリート」や「既成体制」を批判し、「アメリカ・ファースト」のような自国優先、排外主義的な政策を掲げます。

この動きは民主主義社会において、有権者が経済や文化的不安を、既存のエリートに対する怒りや不法移民・外国人への排斥感情に転換させた結果であり、「エリートによる統治」への不信感が原動力となりました。

トランプ氏自身は経済的にも社会的にも、一貫した保守主義者ではありませんが、その政治スタイルは民主主義の制度や規範よりも、現実的・直接的な「民意」を重視しています。

ヨーロッパ:ポピュリズムと「法の支配」への挑戦

ヨーロッパではグローバル化の閉塞感、移民・難民の急増に対する危機感から、右派政党が勢力を拡大し、政治の軸を右傾化させています。フランスの国民連合(RN)、ドイツのAfD、イタリアのイタリアの同胞(FdI)などがその代表です。

これらの政党はナショナリズム(自国優先)、反移民・難民、反EU懐疑論を掲げ、EUを「上から命令してくる外部のエリート」と批判することで支持を集めています。

一方、欧州の右派政党は、反民主主義的な急進主義をいくらアピールしても民主主義が深く定着している社会では支持が得にくいため、穏健化せざるを得ないという歴史的傾向も指摘されています。

独裁国家の特殊なイデオロギー状況:中国とロシア

民主主義国家の「右と左」が、自由や平等を巡る建設的な対立を前提とするのに対し、独裁国家ではその意味合いが大きくねじれます。

中国:権威主義による市場経済の運用

中国は中国共産党による一党独裁体制を維持していますが、経済的には市場経済を導入しています。

イデオロギーのねじれ: 共産党は、イデオロギーとしては極左(集産主義、平等主義)に位置しますが、その経済政策は資本主義的な成長を追求する「社会主義市場経済」という右派的要素を持ちます。このことから「強大な権威主義国家による市場経済の運用」という特殊なねじれ構造を生み出しています。

「右翼」のレッテル: 中国では体制に批判的な勢力や人物が、「右翼」と呼ばれます。これは共産党体制(極左)からの逸脱を意味する「反体制派」を指す、体制側のレッテル貼りのような用法です。

旧ソ連・ロシア:体制変動後の「右と左」の逆転

かつてマルクス主義(共産主義)を軸としていた旧ソ連・東欧諸国では、イデオロギーの軸がねじれています。

イデオロギーの逆転: 共産主義体制(左翼)の崩壊後、市場経済への移行や民主化といった「新しい変化」を歓迎する人々が、旧体制(左翼)とは異なる「右派」であると自己を認識する傾向があります。一方、旧体制下での計画経済がもたらした「平等」や「安定」を求める人々が、「左派」と自己認識する傾向が見られます。

ロシアの特殊性: ロシアの主要与党である統一ロシア(プーチン大統領)は権威主義的な右派政党であり、ソ連共産党(左派)の後継政党であるロシア連邦共産党(左派)とは異なります。

このようにイデオロギーのラベルは、その国が経験した歴史的文脈(特に独裁・全体主義体制の経験)によって、全く異なる意味を持つことを理解することが重要です。

あなたが「政治的」な行動を始めるための第一歩

政治思想の理解は、遠いニュースの話ではありません。私たちの日常生活の選択、消費行動、そして誰に投票するかという行動すべてに影響を与えます。

ここではあなたの知識を深め、行動を促すための具体的な書籍を紹介します。

宇野重規『保守主義とは何か 反フランス革命から現代日本まで』(中公新書)

保守主義を単なる「古いもの」としてではなく、エドマンド・バークの思想を基に、「時代に合わせて改良する」という哲学として深く掘り下げています。保守の真髄を理解することで、多角的な視点が得られます。

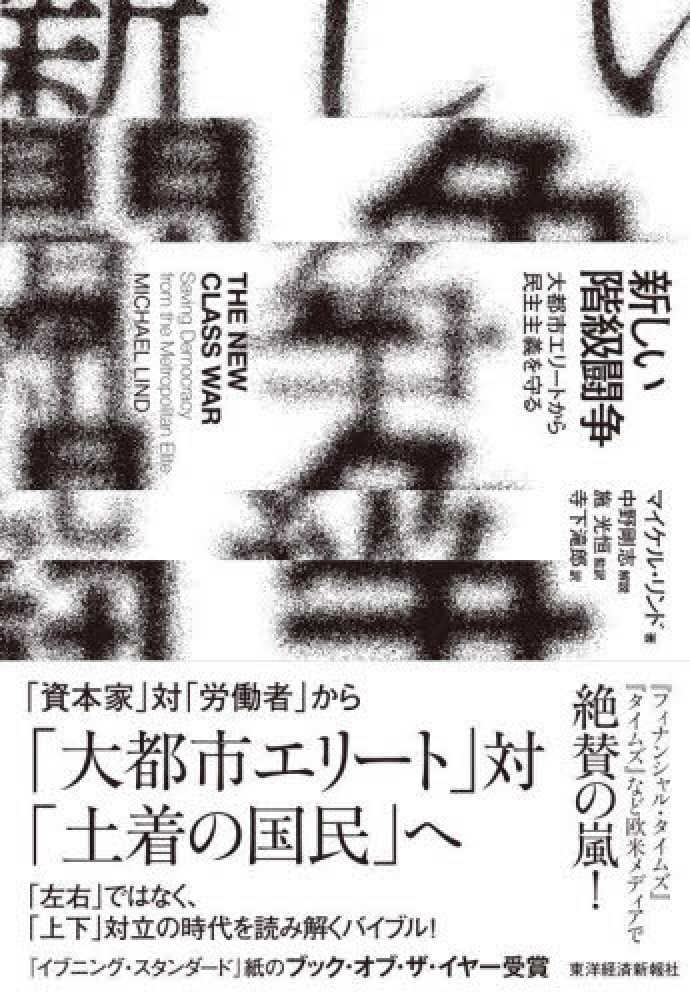

マイケル・リンド『新しい階級闘争: 大都市エリートから民主主義を守る』

現代のポピュリズムや分断が、グローバル企業や投資家(オーバークラス)と庶民層の間で生じた「新しい階級闘級」の結果であると指摘しています。リベラル・デモクラシーの危機とその条件(中間団体の再生)について、専門的な視点を提供します。

対立軸を知り、民主主義の参加者としての役割を果たすために

政治的な「右と左」という言葉は、約230年前のフランス革命の議会の席順から生まれました。その起源は王権という権威に対する「自由」と「平等」を求める議論にあり、思想の自由が保障された民主主義社会の土壌でのみ、この概念は意味を持ちます。

右翼/保守の根源は、伝統、秩序、権威を重んじ、漸進的な変化を志向します。

左翼/革新の根源は、理性、平等、自由を追求し、社会の変革を志向します。

現代では国や時代、特に独裁体制下での経験により意味が複雑化・ねじれています。アメリカでは経済介入の度合いが軸となり、世界的には経済と社会・文化という2軸で捉える多次元的な視点が必要です。

「右だ」「左だ」と叫ぶ声はしばしばその思想の本質ではなく、「誰を敵と見なすか」という感情的なレッテル貼りの道具として使われています。

私たちがこの複雑な時代を生き抜くために最も大切なのは、固定的なラベルや感情論に惑わされない思考力です。

政治とは、「なぜその人が、その政党がそう考えるのか?」という、お互いの価値観の背景を理解し、妥協点を探る営みです。あなたが大切にしたい価値観は何でしょうか? 経済的な安定でしょうか、社会的な平等でしょうか、それとも伝統的な秩序でしょうか。

まずは、目の前のニュースや政治家の発言に対して、「これは経済軸の話か? それとも社会・文化軸の話か?」、そして「この主張は、民主主義社会のどの課題から生まれているのか?」と多角的に問いかけてみてください。

その小さな問いかけの積み重ねが、あなた自身の「自分らしい政治的立ち位置」を見つけ、自由な社会の参加者としてより建設的な未来の対話に参加するための、確かな一歩となるでしょう。

コメント