パゾリーニが仕掛けた、ブルジョワジー批判という”眠れぬ夢”

「もしあなたの安定した日常に、すべてを覆すほど魅力的で、謎めいた人物が現れたら?」

こんな問いから始まる映画があります。それがイタリアの鬼才ピエル・パオロ・パゾリーニ監督が1968年に発表した『テオレマ』です。

この作品はある裕福なブルジョワ一家の前に突如現れた美しい訪問者が、家族全員を心身ともに虜にし、そして静かに去っていく物語。彼が残したのは埋めようのない渇望と、それまでの価値観が崩壊した家族の姿でした。

公開当時、ヴェネツィア国際映画祭で国際カトリック映画事務局賞を受賞しながらも、バチカンからは激しい非難を浴び、猥褻罪で裁判にまで発展したスキャンダラスな問題作です。

この記事を読めば、あなたも『テオレマ』の深淵な世界に足を踏み入れることができます。

未鑑賞の方でも安心! あらすじや登場人物、基本的な見どころを分かりやすく解説します。

映画ファンも納得! パゾリーニの思想的背景や、象徴的なシーンに隠された意味を深く掘り下げます。

さらに理解が深まる! 『テオレマ』と合わせて観たい関連作品もご紹介します。

この記事を読み終える頃には、なぜこの映画が今なお多くの人々を魅了し、議論を呼び起こすのか、あなた自身の「定理」が見つかるはずです。

まずはここから!『テオレマ』の世界へようこそ

難解と言われる『テオレマ』ですが、まずは肩の力を抜いて、その不思議な物語と美しい映像に身を委ねてみましょう。ここでは映画を楽しむための基本的な情報をご紹介します。

ネタバレあり:『テオレマ』詳細なあらすじ

ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『テオレマ』は、裕福なブルジョワ一家の日常に突如として現れた謎めいた訪問者が、家族一人ひとりの内面に深く介入し、彼らの価値観を根底から覆した末に去っていくまでと、その後の家族の崩壊と変容を描いた寓話的な物語です。

物語の構造は、映画冒頭に結末後の出来事をフラッシュフォワードとして提示し、なぜその結末に至ったのかを証明するかのように展開します。

謎の訪問者の到来

物語の舞台はイタリア・ミラノ郊外の豪邸に暮らす、工場経営者の裕福な一家です。家族構成は家長のパオロ(マッシモ・ジロッティ)、その美しい妻ルチア(シルヴァーナ・マンガーノ)、芸術家志望の息子ピエトロ(アンドレス・ホセ・クルス・ソブレット)、純真な娘オデッタ(アンヌ・ヴィアゼムスキー)、そして一家に長年仕える家政婦エミリア(ラウラ・ベッティ)です。

彼らの穏やかで退屈な日常は、一通の電報によって破られます。パゾリーニ作品のミューズであるニネット・ダヴォリが演じるアンジェリーノという名の郵便配達人が、「明日着く」とだけ記された電報を届けます。翌日、予告通りテレンス・スタンプが演じる息をのむほど美しい、名もなき青年(訪問者)が、何の説明もなく一家の生活に加わります。

家族全員の魅了と性的解放

青年の神秘的で抗いがたい魅力は、家族一人ひとりの心の奥底に眠っていた欲望や虚無感を呼び覚まします。彼は一家の全員と、男女の区別なく、性的関係を結んでいきます。

家政婦エミリア: 最初に青年の影響を受けるのは、敬虔な信仰を持つエミリアです。庭で読書をする青年の姿に激しい肉欲を感じた彼女は、そんな自分を恥じてガス自殺を図ろうとしますが、青年に救われます。その後、彼との肉体関係を通じて、ある種の神聖な救済を体験します。

息子ピエトロ: 芸術家志望の息子ピエトロは、青年に同性愛的な欲望を覚醒させられます。彼の部屋には現代美術とルネサンス美術の絵画が並置されており、青年との関係が彼の芸術的探求(あるいは狂気)のきっかけとなることが暗示されます。

妻ルチア: ブルジョワの妻としての偽りの人生に虚しさを感じていたルチアは、青年の脱ぎ捨てた衣服にフェティシズム的な執着を見せ、自ら裸体を晒して彼との恍惚的な関係を求めます。

娘オデッタ: 純真な娘オデッタは、庭で青年の写真を撮ることで、その存在を永遠に留めようとします。彼女もまた青年に自らの処女を捧げます。

父パオロ: 最後に、一家の主であるパオロもまた青年に惹かれます。トルストイの『イワン・イリイチの死』を青年に読み聞かせる場面は、同性愛的な行為のパロディとして描かれ、彼もまた自らの性的本質に目覚めます。

訪問者との関係は、家族それぞれにとってそれまでの人生がいかに空虚であったかを悟らせる啓示(エピファニー)となります。

訪問者の離脱と一家の崩壊

訪問者はやって来た時と同じように、去り際もまた唐突です。再びアンジェリーノが届けた「明日発つ」という電報一枚で、彼は静かに一家のもとを去ります。絶対的な存在を失った家族はその喪失感を埋めることができず、それぞれ異なる形で崩壊、あるいは変容の道をたどります。

オデッタの崩壊: 娘オデッタは訪問者の不在に耐えられず、緊張病(カタトニア)に陥り、体が硬直してしまいます。彼女は固く拳を握りしめたまま、精神病院に収容されます。

ピエトロの狂気と芸術: 息子ピエトロは芸術の中に救済を見出そうとしますが、それは狂気へと至ります。彼は自らが描いたキャンバスに放尿するという行為に及びます。彼の部屋にはフランシス・ベーコンの絵画が飾られており、芸術と性の苦悩が象徴的に示されます。

ルチアの渇望: 妻ルチアは、訪問者の面影を求めて街をさまよい、見知らぬ若い男たちと次々と肉体関係を結ぶようになります。

エミリアの昇華: ブルジョワ階級ではない家政婦エミリアだけは、他の家族とは異なる運命をたどります。

彼女は故郷の農村に戻り、イラクサだけを食べて生きる禁欲的な生活に入ります。やがて病気の子供を癒し、空中浮遊するなどの奇跡を起こすようになり、村人から聖女として崇められます。

最終的に彼女は、自らの意志で生き埋めになることを選び、その流れる涙からは聖なる泉が湧き出します。

パオロの自己破壊: そして家長のパオロは、最もラディカルな末路を迎えます。

彼は自らの工場を労働者たちに無償で譲渡し、ミラノ中央駅の雑踏の中で突然衣服をすべて脱ぎ捨てて全裸になります。そして、映画全体を通じて繰り返し挿入される、荒涼とした火山性の砂漠へと一人さまよい込み、天に向かって絶叫します。

この叫びが苦悶なのか歓喜なのかは、観る者に判断が委ねられています。この行為は彼がブルジョワとしてのアイデンティティを、完全に放棄したことを象徴しています。

映画冒頭の工場でのインタビューシーンは、このパオロの行為の後の出来事であり、物語全体が「ブルジョワ社会の崩壊は必然である」というパゾリーニの「定理」を、寓話的に証明する構造となっています。

ここに注目!『テオレマ』3つの鑑賞ポイント

テレンス・スタンプの神々しいまでの魅力

この映画の説得力は、訪問者を演じたテレンス・スタンプの存在感にかかっています。青い瞳とミステリアスな雰囲気は、一家全員が虜になるのも納得の妖しい魅力を放っています。

パゾリーニは彼を「神と悪魔が混ざったような存在」と語りましたが、まさにその言葉通りの演技は必見です。

言葉ではなく、映像で語る詩的な世界

「『テオレマ』で話される言葉はわずか923語。しかし、それはすべてを語る!」

これは公開当時のアメリカでの宣伝文句です。セリフが極端に少ない本作は、計算され尽くした構図や人物の配置、象徴的なロケーション(荒野、工場、邸宅)によって物語を紡いでいきます。まるで一枚の絵画を観るように、その映像美に浸ってみてください。

家族それぞれの奇妙で衝撃的な末路

訪問者が去った後、家族がたどる運命はあまりに奇妙で衝撃的です。娘は体が硬直し、息子は自作の絵に放尿し、父は駅で全裸になり荒野をさまよいます。一方で家政婦は、空中浮遊などの奇跡を起こす聖女となります。このバラエティに富んだ(?)崩壊と昇華の形は、観る者に強烈な印象を残すでしょう。

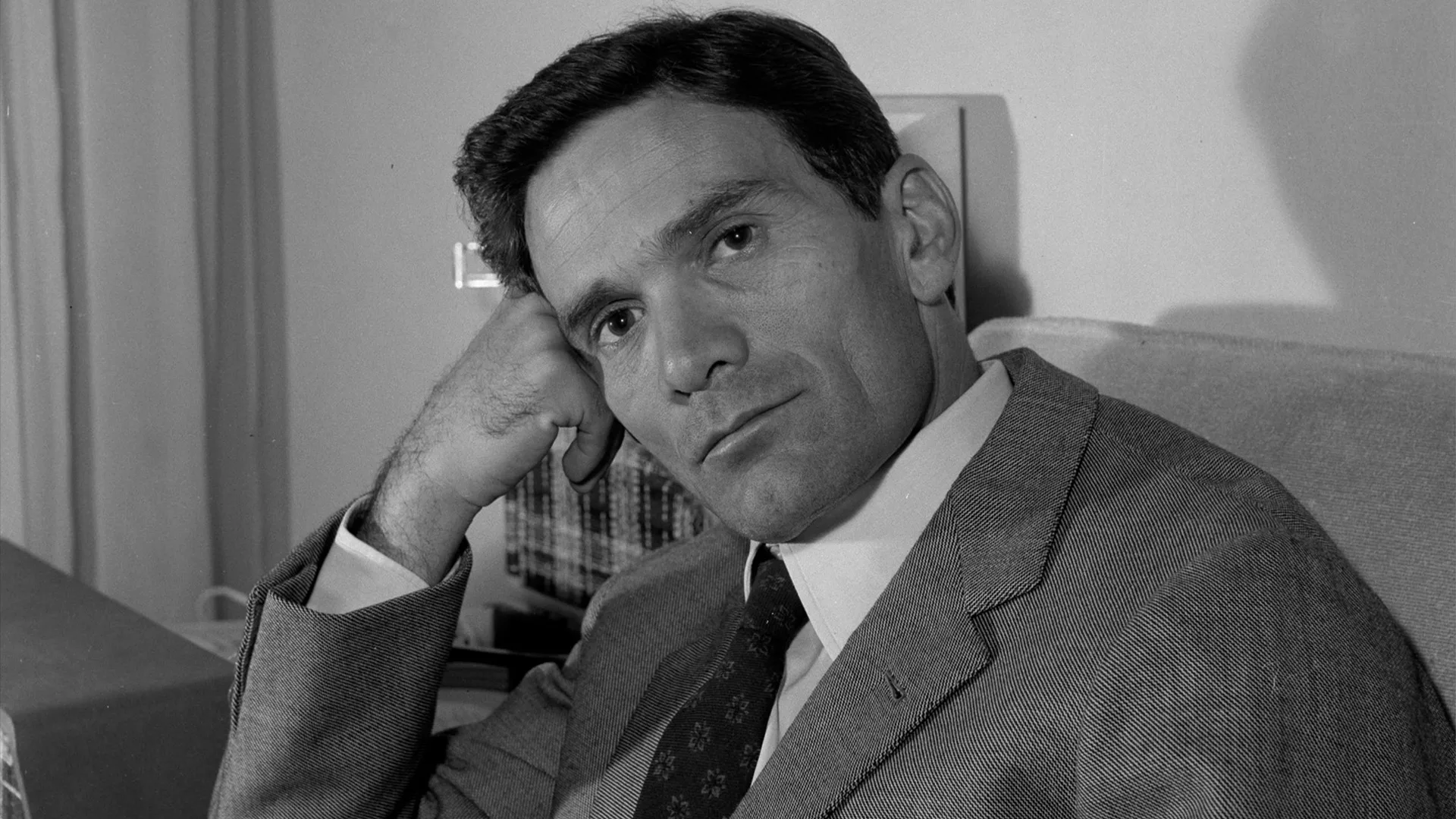

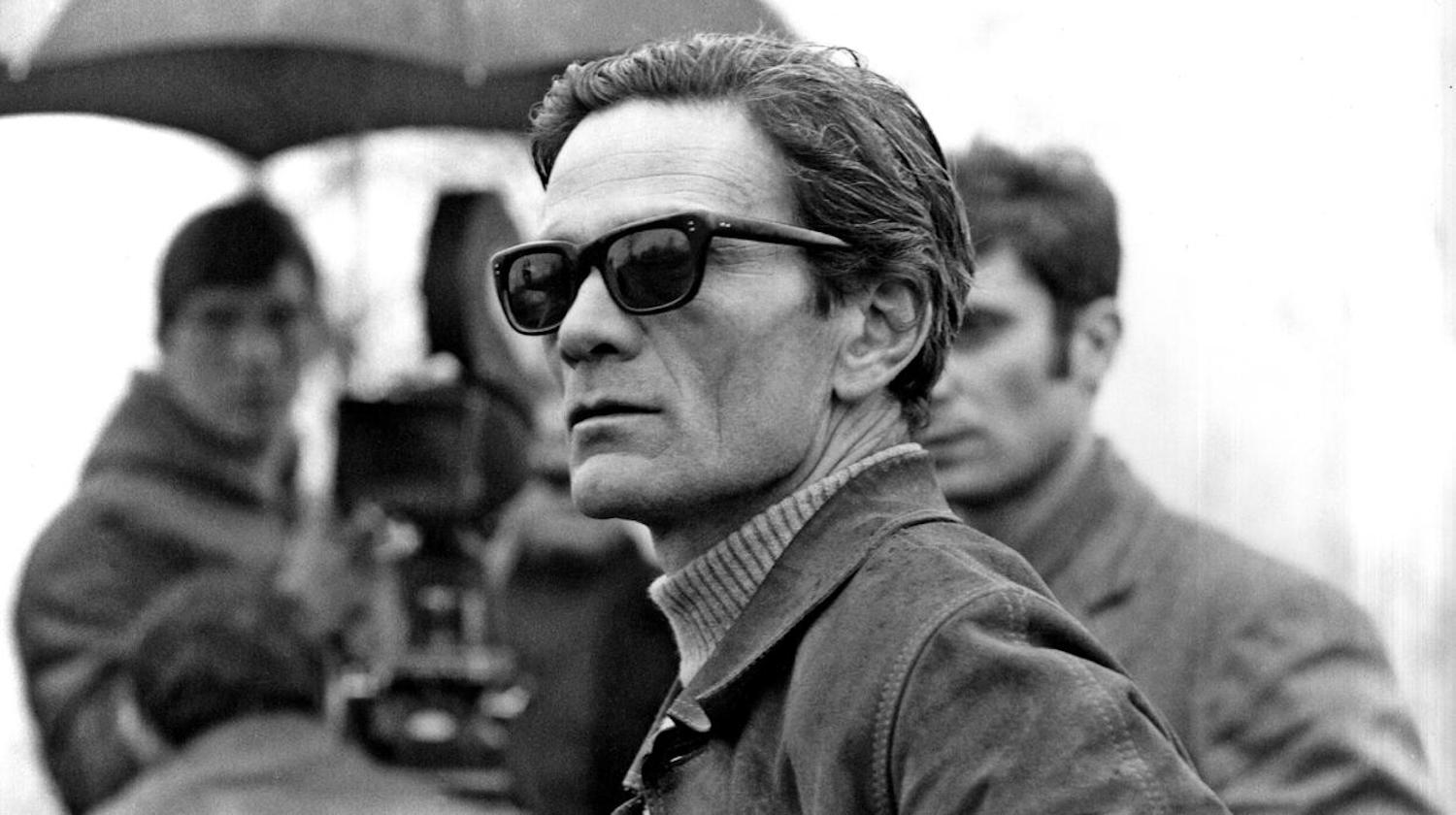

異端の詩人、パゾリーニの肖像:その矛盾に満ちた生い立ち

『テオレマ』を深く理解するためには、監督であるピエル・パオロ・パゾリーニ自身の複雑な人生を知ることが不可欠です。彼の作品に色濃く反映された矛盾に満ちた情熱は、その生い立ちに根ざしています。

マルクス主義者でありながらカトリック神秘主義に惹かれ、無神論者を公言しつつも「信仰へのノスタルジー」を抱き、ブルジョワジーを憎悪しながら自らもその一部であることを自覚していました。

出自と両親の相克

1922年3月5日、ファシストによるローマ進軍の年にボローニャで生まれます。父はラヴェンナの伯爵家出身の陸軍将校で、熱心なファシストでした。一方、母スザンナはフリウリ地方の商家出身の元教師で、芸術家気質の持ち主でした。パゾリーニはこの対照的な両親の血筋から、自らを「イタリア統一の産物」と規定しています。彼は生涯を通じて母を溺愛し、父とは反目し続けました。

この両親の対立構造は、後の彼の作品における「聖と俗」や「マルクス主義とカトリシズム」といった、二項対立のテーマの源流とも言えるでしょう。

ファシズムとの関わりと戦争の傷跡

意外にも青年期のパゾリーニは、ファシズム体制下の「優等生」であり、青年大学ファシスト(GUF)の活動にも携わっています。しかし第二次世界大戦は、彼の人生に大きな影を落としました。

大戦中は母の故郷フリウリ地方カザルサで過ごしますが、1945年、反独パルチザンに身を投じていた弟グイドが、組織の内部抗争によって殺害されるという悲劇に見舞われます。この事件は彼の心に、大きなトラウマとして刻まれました。

文学と芸術への目覚め

母の影響で7歳の頃から詩作を始め、母の故郷の方言であるフリウリ語で処女詩集『カザルサ詩集』を発表します。ボローニャ大学では文学を専攻し、高名な美術史家ロベルト・ロンギに師事しました。

ロンギのもとでルネサンス美術、特にマサッチオやピエロ・デッラ・フランチェスカといった画家たちへの造詣を深めたことは、『テオレマ』を含む彼の映画における厳格で絵画的な構図に、決定的な影響を与えています。

共産党入党とスキャンダルによる追放

戦後、中学校教師となり、イタリア共産党に入党します。しかし1949年、同性愛者であった彼は未成年の青年への淫行容疑(後に無罪)をかけられ、教職を追われると同時に党からも除名されてしまいました。このスキャンダルは、彼を社会の「異端者」としての立場に決定的に追いやります。

ローマでの再出発と映画界へ

1950年、母と共にローマの貧困地区に移住し、どん底の生活の中からローマ郊外のスラムに生きる若者たち(ボルガータ)を描いた小説『生命ある若者』を発表します。この作品は発禁処分を受けるなど大きな物議を醸しましたが、彼の名を世に知らしめました。

その後、フェデリコ・フェリーニの『カビリアの夜』などの脚本を手がけ、映画界でのキャリアをスタートさせます。1961年に『アッカトーネ』で監督デビューを果たしました。

このようにパゾリーニの人生は、ファシズムと共産主義、信仰と無神論、ブルジョワ的教養と下層階級への共感といった、絶え間ない矛盾の中にありました。彼が『テオレマ』で描いたブルジョワ一家の崩壊は、まさに彼自身が内面に抱え続けた葛藤と、彼が目撃してきた戦後イタリア社会の変容に対する痛烈な告発の表れなのです。

『テオレマ』の深淵を読み解く

『テオレマ』の基本的な面白さを味わったところで、次はその深層に隠されたパゾリーニの思想や時代背景に迫ってみましょう。Q&A形式で、より深く作品を読み解いていきます。

Q1. 結局、「訪問者」とは何者だったのか? 神か、悪魔か?

多くの批評家や観客が訪問者をキリストのメタファーと捉えました。実際に、家政婦エミリアが奇跡を起こす場面はキリスト教の聖人伝を彷彿とさせます。しかしパゾリーニ監督自身の発言は、もっと複雑です。

訪問者は特定の宗教的な象徴ではなく、ブルジョワ的で偽善的な日常を破壊する「聖なる何か」「本質的な力」の寓意と捉えるのが、より監督の意図に近いでしょう。それは「性の解放」かもしれませんし、「革命の熱狂」そのものかもしれません。

Q2. なぜタイトルは『テオレマ(定理)』なのか?

パゾリーニは、この映画の構造そのものを数学的な証明に見立てています。

【公理(疑いようのない前提)】 : 映画冒頭、父親が工場を労働者に譲渡し、ブルジョワジー(資本家階級)としての自己を放棄するシーン。これは「ブルジョワ社会は内的矛盾を抱え、もはやその存在意義を失っている」というマルクス主義的な公理を示しています。

【定理(証明されるべき命題)】 : その公理のもとへ「聖なる存在(訪問者)」が介入すると、ブルジョワ一家はアイデンティティを失い、崩壊せざるを得ない。これがパゾリーニが証明しようとした「定理」なのです。

つまりこの映画は、「ブルジョワ社会の崩壊は必然である」というパゾリーニ独自のラディカルな定理を、寓話の形で証明してみせた「マルクス主義的な神秘的マニフェスト」とも言えるのです。

Q3. この映画はなぜそれほど物議を醸したのか?

『テオレマ』が公開された1968年は、フランスの五月革命に象徴されるように、世界中で学生運動や反体制運動が高まった年でした。本作は、そんな時代の空気を色濃く反映しています。

教会への挑戦:国際カトリック映画事務局は本作の芸術性を評価しましたが、ローマ法王パウロ6世を含むバチカンは、性を神聖なものと結びつけた描写を「堕落している」と激しく非難しました。

国家への挑戦:イタリア警察は映画を没収し、パゾリーニは猥褻罪で起訴されました(結果は無罪)。

観客への挑戦:当時の高名な映画評論家ロジャー・エバートでさえ、初見では戸惑いを隠せませんでした。

このように『テオレマ』は、あらゆる権威や常識に揺さぶりをかけた、まさに「聖なるスキャンダル」だったのです。

Q4. パゾリーニの思想はどのように反映されている?

パゾリーニは、単一の思想に収まらない矛盾した情熱を抱えた人物でした。

マルクス主義とブルジョワ批判:共産党員でありながら追放された経験を持つ彼は、一貫してブルジョワ社会を批判しました。彼にとってブルジョワジーとは、単なる社会階級ではなく「 contag ious disease(伝染病)」でした。

宗教へのノスタルジー:無神論者を公言しつつも、彼は近代化によって失われつつある「農民的・土着的」な宗教性に深い共感とノスタルジーを抱いていました。本作では聖女となる家政婦エミリアの姿に、その思想が託されています。

クィアな視点:同性愛者であったパゾリーニは、訪問者を通して父パオロと息子ピエトロの同性愛的欲望をも覚醒させます。全てを捨てて荒野に向かうパオロの姿には、社会から疎外されたパゾリーニ自身の苦悩や、ブルジョワとしての自己変革への願望が投影されているとも読み解けます。

これらの複雑な要素が絡み合うことで、『テオレマ』は単なる社会批判映画にとどまらない、詩的で神話的な深みを持つ作品となっているのです。

名作・関連作品紹介パート:『テオレマ』の世界をさらに広げる4本

『テオレマ』に魅了されたなら、次に観るべきパゾリーニの作品をご紹介します。

『豚小屋』(Porcile / 1969年)

『テオレマ』の翌年に制作された作品で、ブルジョワジーへの痛烈な批判という共通のテーマが、さらに過激な形で描かれています。

古代の荒野と、現代ドイツの裕福な実業家一家の物語という、二つの異なる時代の物語が並行して描かれます。

現代パートでは、実業家の息子が「豚」との獣姦に耽るというスキャンダラスな設定を通じて、ブルジョワジーの精神的な腐敗と性の倒錯を表現しています。

『テオレマ』で「ゲスト」によってブルジョワ一家が崩壊した後、彼らが辿る「終着点」の一つとして、人間の尊厳の喪失と自己破壊が描かれていると解釈できます。

『テオレマ』同様、現代社会の空虚さと、人間が自ら設定した道徳や規範からの逸脱を描き出しています。

『王女メディア』(Medea / 1969年)

ギリシア神話のメデイアを題材にした作品で、『テオレマ』と並行して語られることの多い重要作です。

純粋で原始的な世界(野蛮、神話)から、合理的で功利的な文明社会(ブルジョワジー)へと移行した、王女メディアの悲劇を描いています。

『テオレマ』のゲストが「外部からの異物」としてブルジョワの精神の荒廃を引き起こすのに対し、『王女メディア』は異なる世界の価値観の衝突と融和の不可能性を、壮絶に描きます。

『テオレマ』のゲストが去った後の家族の破滅的な行動(父の裸の叫び、息子の芸術への逃避、母の放浪)は、『王女メディア』の根源的な情念と破壊行為に通じるものがあります。

どちらも、文明社会が抑圧してきた人間の「聖なるもの」「原初的なもの」が噴出する様を描いているのです。

『奇跡の丘』(Il Vangelo secondo Matteo / 1964年)

パゾリーニが描いたキリストの物語であり、『テオレマ』における「ゲスト」のキャラクターの宗教的・寓意的解釈に光を当てます。

マタイによる福音書を忠実に映画化した作品で、キリストを貧しく素朴な人々の間で活動する革命家として描いています。

『テオレマ』の「ゲスト」はしばしばキリストや天使(あるいは悪魔)といった「神の使い」として解釈されます。この作品は、その「神聖な介入者」の元型を提示しています。

キリストがもたらす「啓示」や「愛」がブルジョワ一家に与えた衝撃と混乱は、この『奇跡の丘』で描かれる聖なる力の厳しさと純粋さと対比させることができます。

『テオレマ』は現代のブルジョワ社会にとって「聖なるもの」が何を意味し、どのような作用をもたらすのかを問うています。

『ソドムの市』(Salò o le 120 giornate di Sodoma / 1975年)

パゾリーニの遺作であり、彼のブルジョワ社会に対する批判の最も極端で凄惨な終着点と見なされています。

サド侯爵の小説を第二次世界大戦末期のイタリア、ムッソリーニ政権下の「サロ共和国」に舞台を移して映画化しました。権力者であるブルジョワの支配層が若者たちを拉致し、残虐な性的・肉体的拷問と虐待を繰り返します。

『テオレマ』が、「ゲスト」という外部からの「愛」によってブルジョワジーの内面の空虚さを露呈させたのに対し、『ソドムの市』では、ブルジョワジーが自ら持つ権力と倒錯を「悪」の形で極限まで暴き出し、「内側からの腐敗」として描かれています。

『テオレマ』は「愛」が崩壊の引き金でしたが、こちらは純粋な「悪」と「権力による消費」が、倫理や道徳が完全に機能しなくなった社会の究極の姿として描かれています。

お薦めしておいてなんですが、『ソドムの市』だけは観ないで済ませた方が無難です。コレは傑作でも衝撃作でも問題作ですらなく、とことん救いようのない、酷い作品(ただし、賞賛を含む)です。

これら4作品は、『テオレマ』のテーマである「ブルジョワジー批判」「聖なるものと世俗」「性の解放と倒錯」「文明と原始の対立」といったパゾリーニの思想を、異なる角度や強度から描き出し、『テオレマ』の世界観を多角的に広げる助けとなります。

あなたの「定理」を見つけるために

ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『テオレマ』は、観る者に多くの問いを投げかける、万華鏡のような映画です。

それは、ブルジョワ社会の偽善を暴く鋭い社会批判の物語。

それは、愛と性の根源的な力を描いた、エロティックで神聖な寓話。

それは、近代社会が失った「聖なるもの」への痛切なノスタルジー。

そしてそれは、矛盾を抱えた一人の芸術家の、魂の告白。

この映画に唯一の正解はありません。訪問者が神なのか悪魔なのか、彼がもたらしたものが解放なのか破壊なのか――その答えは、スクリーンと向き合うあなた自身の裡にあります。

静謐でありながら過激、難解でありながら官能的なこの傑作は、きっとあなたの価値観を静かに、しかし確実に揺さぶるはずです。この記事が『テオレマ』という深淵なる迷宮を探検するための、ささやかな地図となれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ぜひ、あなた自身の「定理」を見つける旅に出かけてみてください。

コメント