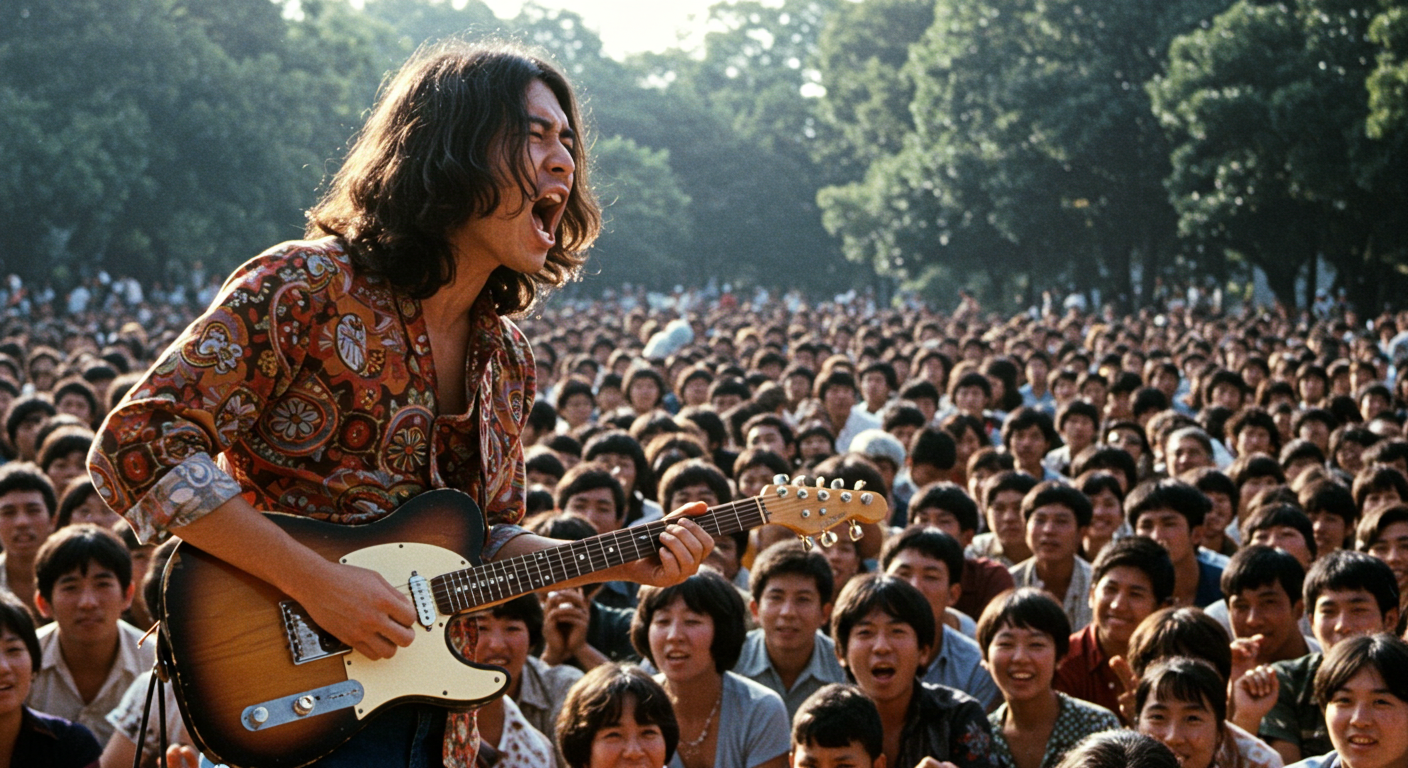

日本の音楽シーンにおいて、ロックはどのように生まれ、独自の道を歩んできたのでしょうか。

1960年代後半から1970年代にかけての約10年間は、日本の音楽シーンにとって非常に重要な変革期でした。この時代に巻き起こった「日本語ロック論争」はその後の日本のロック、ひいてはJ-POPの発展に決定的な影響を与えたのです。

この論争は単なる音楽ジャンルの話に留まりません。西洋の音楽スタイルを日本でどのように受容し、自分たちの文化として根付かせるかという、日本の音楽的アイデンティティを確立するための大きな問いかけでもありました。

当時の社会情勢や若者文化と密接に結びつきながら、日本のロックはどのように黎明期を駆け抜け、その「光と影」を刻んでいったのかを探っていきましょう。

黎明期の幕開け グループサウンズの熱狂と限界

1960年代半ば、海外ではエルヴィス・プレスリーやビートルズ、ローリング・ストーンズといったアーティストがロックンロールやロックを席巻していました。

彼らの音楽は海を越えて日本にも届き、日本の若者文化に大きな影響を与えます。その中で台頭したのが、「グループサウンズ」(GS)というムーブメントです。ザ・タイガースやザ・テンプターズといったGSバンドは、エレキギターを駆使したサウンドで若者たちを熱狂させ、ビートルズやローリング・ストーンズの影響を受けながらも、日本独自のサウンドを発展させていきました。

GSはアイドル的な人気を誇り、「バンド形式のロック風ポップス」の存在を全国に知らしめた功績は非常に大きいものでした。

しかし、そのブームは短命に終わります。GSの多くは芸能プロダクションやレコード会社の商業主義に深く組み込まれていました。プロの作詞作曲家が楽曲を提供し、アイドルのような消費財として扱われる側面が強かったため、「軽薄」で「消耗品」的と批判されることもありました。

当時の日本社会は、長髪やエレキギターを「不良」と結びつける風潮があり、GSのコンサートを観に行った高校生が停学や退学処分を受けることもありました。

GSブームは1968年夏頃にピークを迎えますが、1969年春には人気グループからの主要メンバー脱退が相次ぎ、1970年頃にはほとんどのグループが解散や自然消滅という形で終焉を迎えることになります。

GSは日本のロックの「胎動」ではありましたが、商業主義に飲み込まれてしまい、その後のロックが目指す「自由な表現」からは距離がある存在となっていったのです。

カウンターカルチャーとしてのロック フォークとニューロック

GSブームが商業主義に取り込まれて衰退した一方で、ロックの本質を日本に根付かせようとする新たな動きが活発化します。

1960年代末には、ウッドストック・フェスティバルに代表される海外の反体制的なカウンターカルチャーが日本にも伝わり、若者たちの間で共感を呼びました。

この時期に注目されたのが、アングラな文化から生まれたフォークソングや、より実験的な「ニューロック」と呼ばれるジャンルです。

ザ・フォーク・クルセダーズは自主制作の「帰って来たヨッパライ」が大ヒットしたことで、既成の音楽ビジネスとは無縁のスタンスでも、クリエイティブで質の高い音楽活動ができることを示しました。彼らの成功は、その後の日本の音楽シーンに大きな影響を与えることになります。

早川義夫が率いたジャックスも重要な存在です。

彼らは1968年にアルバム『ジャックスの世界』を発表し、内面世界を描いた前衛的な歌詞とサウンドで、それまでの日本のポップスにはなかった新たな表現を提示しました。当時の売上は限られていましたが、後に再評価され、日本のロック史において伝説的なバンドとして語り継がれています。

この時期にはフラワー・トラベリン・バンド、頭脳警察、村八分、ブルース・クリエイションといった個性的なバンドが次々と登場し、日本のロック文化の誕生と成熟を牽引しました。彼らは既成の芸能プロダクションに属さず、自由な音楽表現を追求していきます。

ニューロックは1969年にGS(グループ・サウンズ)ブームが終息した後に台頭し、芸能プロダクションやレコード会社による商業主義に反発する「反芸能界」の旗印を掲げて活動しました。当時の世界的な反戦気運とも相まって、反商業主義的なカウンターカルチャーとして認識されていきます。

フラワー・トラベリン・バンド (Flower Travellin’ Band)

結成と特徴 内田裕也がプロデュースし、ジョー山中(ボーカル)と石間秀樹(ギター)らを中心に1970年に再編成され結成されました。彼らはGSが歌謡曲化した状況を打破しようという意志を共有しており、米国のフォークロックやカントリーロックに影響されたはっぴいえんどとは異なり、主に英国のニューロックから影響を受けていました。

音楽性と海外活動 演奏技術が高く、英語歌詞を採用し、東洋的な旋律を用いて独自の音楽性を確立します。大阪万国博覧会での出演中にカナダのロックバンド、ライトハウスに見出され、カナダへ渡りアメリカのアトランティック・レコードと契約。『SATORI』をアメリカとカナダで発売するなど、北米でも活動しました。

海外での成功を目指した彼らのスタイルは、当時としては「絶対ロック派」の代表格とされ、日本のハードロックの確立に寄与し、80年代以降のヘヴィメタルのベースになったとも評されています。

日本語ロック論争における位置づけ 日本のロックを日本語で歌うべきか英語で歌うべきかという「日本語ロック論争」では、英語派の代表格として内田裕也と共に、日本語で歌うはっぴいえんどに対抗する立場でした。

内田裕也は日本語がロックのメロディに乗らないと考えていたため、海外での成功を目標に英語歌詞が不可欠だと主張したのです。

頭脳警察 (Zunou Keisatsu)

結成と音楽性 1970年に東京で結成されたバンドです。彼らは「ニューロック系」に分類され、「暴力、ドラッグ、ロケンロール」をテーマにした音楽で、後のハードロックやパンクの元祖と見なされています。

社会的なメッセージ 過激な歌詞を官能的なサウンドに乗せてアグレッシブな演奏を繰り広げ、圧倒的なメッセージ性を放っていました。

その音楽はアングラの文学性や演劇的な重厚さといった要素を日本のロックにもたらし、内省的な精神性をシリアスに表現する手法は、ロックを「仕掛ける側」に位置づけた最大の理由とされています。

主な活動と評価 1970年には京都大学西部講堂で開催された「FUCK’70」に出演し、発売禁止になることもありました。PANTAは日本の70年代ロックシーンを語る書籍「証言!日本のロック70’s」で、主要なミュージシャンの一人として語り手になっています。

村八分 (Murahachibu)

結成と音楽性 1970年に京都で結成されました。頭脳警察と同様に「ニューロック系」のバンドとして、暴力やドラッグ、ロックンロールといった要素を内包し、後のハードロックやパンクの先駆けとされています。山口冨士夫はそのメンバーの一人として知られています。

影響 彼らの音楽はGSブーム後に現れた「ニューロック」の流れに位置づけられ、GSの焼き直しにすぎないニューロックの中で、欧米の水準に劣らないオリジナリティを持った日本のロックミュージックが登場するのを、ジャックスと並んで待たなければならなかった存在として挙げられています。

ブルース・クリエイション (Blues Creation)

結成と音楽性 1969年に横浜で結成されたバンドです。彼らの音楽はブルースロックを基盤とし、ハードロック、プログレッシヴ・ロックの要素も持つ「ニューロック」として認識されています。

日本のロックシーンにおける位置づけ 日本のロック黎明期を語る上で重要な存在であり、特に大瀧詠一ははっぴいえんど結成前にブルース・クリエイションと交流があり、日本のブルースロックの流れと接点を持っていたことが指摘されています。

ブルース・クリエイションの元ベーシストである野地義行は、短期間ながらはっぴいえんどのメンバーとして参加していた時期もありました。1971年には三里塚で開催された「幻野祭」に出演しています。

彼らは日本のロックが独自のアイデンティティを確立し、商業主義に流されない音楽性を追求する上で重要な役割を果たします。GSブーム後の日本の音楽シーンに新たな方向性を示し、後のJ-POPやさまざまなロックのサブジャンルへと繋がる土台を築き上げました。

こうした動きを支えたのが、日本初のインディーズレーベルと言われるURC(アングラ・レコード・クラブ)です。

URCは政治批判や反戦歌、差別的な言葉を含むといった理由でメジャーでは発売できない楽曲を、自主制作でリリースする目的で設立されました。当時の大手レコード会社がフォークソングの商業性を低く見ていたこともあり、URCは新しい音楽の受け皿となります。

1969年にはウッドストック・フェスティバルよりもわずかに早く、「全日本フォークジャンボリー」が岐阜県中津川で開催されました。このイベントは地元の青年たちが手作りでステージを制作し、反商業主義の精神で運営されます。ロックが単なる娯楽ではなく、若者の「社会への批判精神」や「自己表現としての怒り」を昇華するカウンターカルチャーとして認識されていく土壌を育みました。

激論 日本語ロック論争の核心

このような日本のロック黎明期において、避けて通れなかった大きな問題が浮上します。それが「日本語ロック論争」です。1970年前後、音楽雑誌『ニューミュージック・マガジン』などの活字メディアで、「ロックは日本語で歌うべきか、英語で歌うべきか」という激しい議論が繰り広げられました。

論争の主要な当事者は英語で歌うことを主張する内田裕也と、日本語ロックを追求するはっぴいえんどの大瀧詠一や松本隆らでした。

内田裕也はロックのメロディに日本語は乗らないという持論から、「はっぴいえんどの『春よ来い』にしたって、よほど注意して聞かないと言っていることがわからない。歌詞とメロディとリズムのバランスが悪く、日本語とロックの結びつきに成功したとは思わない」と音楽的な指摘もします。

「去年の『ニューミュージック・マガジン』の日本のロックの1位が岡林信康で、今年ははっぴいえんど、そんなにURCのレコードがいいのか?僕達だって一生懸命やってるんだと言いたくなる」と本音を吐露することもありました。

一方で、はっぴいえんどの作詞担当であった当時19歳の松本隆は、内田裕也の挑発も意に介さず「僕達は人のバンドが英語で歌おうと日本語で歌おうとかまわないと思うし、音楽についても趣味の問題だ」と応じました。

当時のミュージシャンの間では「西(関西)がフォーク、東(東京)はロック」という確執も存在し、はっぴいえんどは「どっちつかずのコウモリ」と揶揄されたこともあります。けっきょくは内田裕也もはっぴいえんども、英米の水準に見合うロックサウンドを目指していた点で共通していたのですが。

この論争の背景には、日本語の持つ特性があります。日本語は母音が多く、拍(モーラ)単位で発音されるため、英語のロックのリズムにそのまま乗せると音楽的な流れと歌詞の韻律との間に違和感が生じやすく、グルーヴを損なうことがしばしばありました。

今では「日本語ロック論争」などと聞くと幼稚な笑い話に思われるかもしれません。当時は外国から入ってきたロックを日本人がどのように受容し、自分たちの表現としてどう昇華するかという文化的アイデンティティの確立に関わる、重要な課題だったのです。

はっぴいえんどの功績と「史観」の光と影

日本語ロック論争の最中、はっぴいえんどが1971年にアルバム『風街ろまん』を発表したことで、一つの大きな決着を見ました。はっぴいえんどは細野晴臣、大瀧詠一、松本隆、鈴木茂の4人からなるバンドで、日本語によるロックサウンドの先駆者として語り継がれています。

彼らは、アメリカのバッファロー・スプリングフィールドなどのロックテイストを積極的に取り入れながら、松本隆による文学的で洗練された日本語詞を融合させるという、それまでの日本にはなかった独創的なスタイルを創出しました。

細野晴臣が「日本語とロックを結納する」と語ったように、彼らは日本語とロックの融合に自覚的に取り組み、ロックが自分たちの言語で表現されなければ意味がないという考えを実践したのです。

『風街ろまん』は日本語ロックを確立した名盤として高く評価されています。

しかし、はっぴいえんどの商業的な成功は限られ、「知る人ぞ知る」バンドでした。1976年発行の雑誌『月刊明星』のフォーク&ロック年表では、はっぴいえんどの名前は記載されていません。当時の彼らはURCレコードというインディーズレーベルから作品をリリースしていたため、一般的な知名度や評価は決して高くありませんでした。

はっぴいえんどが「伝説のバンド」として知名度を獲得し、その功績が「はっぴいえんど史観」として強く認識されるようになったのは、解散後のメンバーの活躍があったからです。

細野晴臣はティン・パン・アレーやイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)で世界的な成功を収め、松本隆は作詞家として松田聖子や太田裕美をはじめとする日本の歌謡界を代表するヒット曲を数多く生み出し、大瀧詠一は「ナイアガラ・レーベル」を設立して独自のポップスを追求しました。鈴木茂もアレンジャーやセッションミュージシャンとして、日本の音楽シーンを支えます。

メンバーそれぞれのソロワークや後の活動が多大な影響力を持ったことで、「すべての日本語のロックの創始ははっぴいえんどである」という「はっぴいえんど史観」が形成されました。これは「振り返れば、彼らは本当に偉大だった」という評価であり、必ずしもリアルタイムの商業的成功に裏打ちされたものではありません。

この史観から、GSや1970年代に実際に商業的な成功を収めた他のアーティストの功績を過小評価する傾向があるという批判も存在します。

吉田拓郎や井上陽水、ガロ、チューリップ、沢田研二といったアーティストは、この時期にオリコン1位を獲得するなどの大きな商業的成功を収めており、日本のロックやフォークの大衆化に貢献していたのです。

論争が拓いた道 ニューミュージックとJ-POPへ

はっぴいえんどによる「日本語でロックは成立する」という成功体験は、その後の日本のロックに大きな影響を与え、日本語ロック論争を「一世代前のもの」としました。

矢沢永吉が率いるキャロルは、1973年のヒット曲「ファンキー・モンキー・ベイビー」で日本語詞と英語詞を自然に混ぜ合わせる「ちゃんぽん」スタイルを確立し、後の多くのバンドに影響を与えました。

はっぴいえんどのメンバーが関わったバンドやプロジェクトは、その後「ニューミュージック」という新たなジャンルの形成に深く貢献します。

細野晴臣が参加したキャラメル・ママは荒井由実(松任谷由実)のバックを務め、ティン・パン・アレーは吉田美奈子や矢野顕子、大貫妙子といったアーティストをプロデュースしました。

大瀧詠一が設立したナイアガラ・レーベルからは、山下達郎率いるシュガーベイブが登場します。

これらのアーティストたちは自身で作詞作曲を手がける「シンガーソングライター」のスタイルを基本とし、より個人的で詩的な歌詞を追求しました。このスタイルが「ニューミュージック」と呼ばれ、後のJ-POPのメインストリームの土台を築いていくことになります。

1970年代半ばには、井上陽水のアルバム『氷の世界』(1973年)が日本レコード史上初のLPミリオンセラーとなるなど、ロックやフォーク系のアーティストが商業的にも成功を収めるようになりました。

このように日本語ロック論争は、単に言語の問題に留まらず、日本人による独自の音楽表現の可能性を広げ、日本のポップスが「歌謡曲」という枠を超えて多様化し、「ニューミュージック」そして「J-POP」へと発展していく大きな転換点となったのです。

光と影 黎明期を彩った多様な才能

日本のロック黎明期は、まさに「光と影」が交錯する時代でした。西洋音楽の模倣から始まりながらも、日本の社会状況や文化と深く結びつき、独自のアイデンティティを模索する試みが数多く行われます。

高度経済成長期という豊かさの裏で、公害問題、安保闘争、ベトナム戦争といった国内外の社会問題に直面していた若者たちにとって、ロックは自身の矛盾した感情や社会への反発を表現する重要な手段となり得たのです。

ロックが持つ「社会への批判精神」や「自己表現としての怒り」は、日本の安定した社会構造の中で根付きにくいという指摘もありましたが、それでも多くのアーティストたちがそれぞれの形で「反抗」と「創造」を試みました。

この時期のミュージシャンたちは、GSのように商業主義に安易に飲み込まれることを避け、ライブハウスや野外フェスといった独自の「場」を拠点に、自由な表現を追求するロック文化を形成していきました。

彼らの活動が必ずしも当時の大衆に広く受け入れられたわけではありませんが、後の世代に多大な影響を与え、日本の音楽シーンを豊かにする土壌を築いたことは間違いありません。

日本語ロック論争はその「影」の部分、すなわち西洋音楽の受容と日本文化との融合における苦悩を浮き彫りにしました。それを乗り越えようとしたアーティストたちの情熱と努力が、その後の日本のロックとJ-POPという「光」の時代を切り拓いたのです。

日本のロック黎明期はまさに「反抗」と「創造」が織りなす、多様な才能に彩られた特別な時代だったと言えるでしょう。

コメント