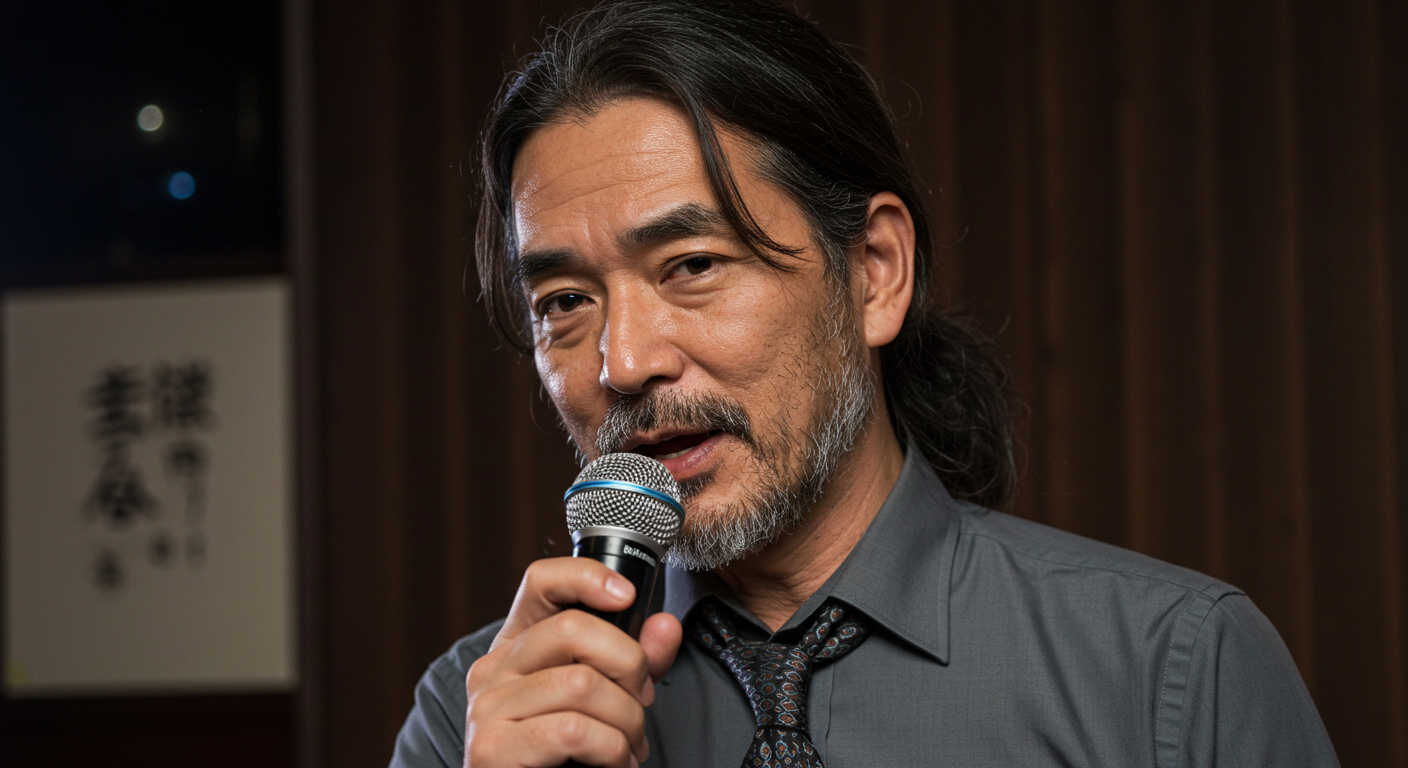

人生を歌い上げた“歌バカ”の知られざる素顔

2001年4月16日、多くの人々に親しまれた歌手、河島英五さんが48歳という若さで亡くなられました。180センチを超える長身で力強くギターをかき鳴らし、お腹の底から響く太い声で、人生の喜びや切なさを歌い上げた方です。

音楽に始まり音楽に終わった

代表曲である「酒と泪と男と女」や「時代おくれ」、「野風増」などは、今も多くの人の心に残り、彼の姿や声を鮮やかに思い出させます。河島さんの生涯は「音楽に始まり、音楽に終わった」とも言われ、「歌バカ人生」だったと評されています。そんな河島英五さんの「酒と泪と家族と歌」に彩られた、知られざる一面も含めた人生の軌跡をたどります。

大阪で生まれた歌声と「酒と泪と男と女」の誕生

河島英五さんは大阪で生まれ育ちました。マネージャーの方によると、彼が特に尊敬していたのはお父さんでした。お父さんは漫画『巨人の星』の星一徹のように頑固な方で、プラスティックの町工場を経営されていました。日本でビートルズが流行り始めた頃、河島さんがジーパンをはいているだけで怒鳴るほどの厳しさだったそうです。

18歳でつくった「酒と泪と男と女」

そんなお父さんを説得して高校時代に、バスケットボール部の仲間と「ホモ・サピエンス」というバンドを組みます。高校生の時、18歳でつくった曲が後に彼の代表曲となる「酒と泪と男と女」でした。

この曲の歌詞は、河島さんが工場の作業員たちの暮らしぶりを見て思いついたと言われています。「忘れてしまいたいことや……」酒を飲むことで心の憂さを晴らし、弱音や愚痴をこぼさない男らしい姿に共感して生まれた歌です。「いかにも河島らしい曲」だと、後にある芸能評論家は述べています。

ヒットした分、曲のイメージがつきすぎてしまい、あえて歌わずにいた時期もあったそうです。お客さんから「歌えや」と言われても、「俺は歌わん」とかたくなに拒んだとか。晩年にはそれも吹っ切れて、アンコールの定番として熱唱していたといいます。

あのねのねと全国ツアー

あのねのねの清水國明さんは昭和47年ごろに河島さんと出会いました。一緒に全国ツアーをしていた頃を振り返って、「あの風貌でドラ声。暑苦しいし、なかなか売れへんかった」と語っています。この曲が広く知られるようになったのは、高校を卒業してから4年後の昭和50年になってからのことです。ファーストアルバムに収録されたこの曲が、テレビCMに採用されたのがきっかけでした。

意外な素顔「泪」に見る繊細さ

涙もろい男

河島英五さんには、世間のワイルドなイメージとは異なる一面がありました。娘のあみるさんによると、家では「涙もろく、繊細で優しい人」だったそうです。以前にライブアルバムで、息子が生まれたら涙もろい男になるだろうと話しており、実際そうなったようです。マネージャーも、涙もろく繊細で優しい人だったと回想します。あみるさんによれば「自分が落ち込みやすく、他人の言葉を気にしてくよくよするタイプなのは、英五さんゆずり」だそうです。

一方で、河島さんはお子さんたちを子供扱いせず、一人の人間として向き合ったそうです。「大人より子供の方がえらい」が口癖でした。あみるさんは父親に一度も叱られたことがないと回想していますが、逆に自分でしっかりしなければならないと感じたそうです。

仕事には厳しい父親

しかし、仕事に対しては厳しい姿勢を持っていました。あみるさんが小学5年生の時に仕事のロケに同行した際、車酔いしてしまったあみるさんに「みんなを待たせているんだ。しっかりしなさい」と叱ったエピソードがあります。家庭での優しさと仕事での厳しさという、二つの面があったようです。外の人からは厳しい人、やんちゃな人に見られたかもしれませんが、旅先などでは本来の人柄が出て、誰からも好感を持たれていました。

「酒」との向き合い方と「歌」に込めたメッセージ

「酒と泪と男と女」や「時代おくれ」の歌詞にはお酒が登場し、河島さんも酒豪だったように思われています。実は本人は歌手生活に徹するため、好きなお酒も控えていたそうです。彼の死因は肝臓の病気でしたが、お酒との関わり方はだいぶ世間のイメージと違っていたかもしれません。

河島さんは生まれつき体が丈夫ではなく、いつ亡くなってもおかしくないくらいひ弱な少年だったそうです。学校では体育の授業に参加できず、クラスメートが外で遊ぶ間も図書館の本を片っ端から読んでは、空想の翼を拡げていました。高校生があそこまで深い歌詞を書けたのは、そうした背景があったからでしょう。

河島さんのもう一つの代表曲である「時代おくれ」には、彼の人生観や男の美学が込められています。この曲の歌詞には、「目立たぬように はしゃがぬように 似合わぬことは無理をせず」とあり、時代の変化に流されず、変わらない価値観や生き様が描かれています。

無理をせず、自分らしく生きるという姿勢は、多くの人の心に響きます。「不器用だけれど しらけずに 純粋だけど 野暮じゃなく」という歌詞は、完璧でなくてもひねくれたりせず、素直な心を大切にすることの大切さを歌っているのです。

「昔の友には やさしくて 変わらぬ友と信じ込み」。利害関係のない学生時代からの友人との絆を大切にする思いが伝わってきます。 大人になってからの友達付き合いについて考える、きっかけにもなりますね。

「野風増」という曲は河島さんが歌って有名になりましたが、実は作曲家の山本寛之さんがご自身の息子さんのために作った曲です。山本さんは、息子さんが二十歳になったら一緒にお酒を酌み交わしたいという思いを込めたそうです。この曲が多くの人に歌われ聴かれていることに、山本さんは驚いたと話しています。「のふうぞ」とは岡山県などで「生意気・つっぱる」などという意味ですが、イタリア語でノフーゾ」は、「真っすぐに行け」という意味になるそうです。

晩年の曲「晩秋」も、彼の作詞作曲です。この曲はドラマの主題歌や酒造メーカーのCMにも使われました。歌詞に「酒」という言葉は出てきませんが、悲しみの中で季節の美しさや過去の思い出を振り返りつつ、愛した日々は忘れないという切なくも温かい思いが描かれています。歌詞の中の「あなた」はお父さんを指すという説もありますが、聴く人が自由に解釈できる歌です。美しい情景と人の心に寄り添う温かさがあり、歌い継いでほしいと願うファンも多いようです。

仕事への厳しさと男前なエピソード

愛されたければ家族を愛せ

河島英五さんの仕事に対する姿勢は厳しかったという話がありますが、共演したことのあるお笑い芸人の高山トモヒロさんのエピソードは印象的です。河島さんの経営するお店で、若く尖っていた高山さんが酔って騒いでいた時に、河島さんから「お前、結婚して子どももいて、嫁が子どもの世話してるんやろ。家族すら幸せにできへん芸人が、世に出て他の人に愛されるわけないやん」と𠮟られたそうです。この言葉で高山さんは、考え方を変えたと語っています。

スジを通す男

高山さんが担当していたテレビ番組への出演を依頼した際、地元関西でもメディア露出が少なかった河島さんが、高山さんが出ている番組だからと快諾したエピソードもあります。番組の企画で高さ12メートルの橋から川に飛び込むことになった時も躊躇することなくすぐに承諾し、わずか10秒ほどで飛び込んだそうです。その潔さに、高山さんやスタッフは感動したといいます。これらのエピソードからは、厳しさだけでなく筋を通す「男前」な河島さんの人柄がうかがえます。

音楽に生きた「歌バカ」の最期

音楽とともに生き、音楽とともに旅立った「歌バカ」

河島英五さんは、48歳という若さで2001年4月16日に亡くなられました。死因は肝臓疾患でした。まるで歌を口ずさんでいるかのような死に顔だったと伝えられています。彼はまさに音楽とともに生き、音楽とともに旅立った「歌バカ」だったと言えるでしょう。

音楽葬

葬儀は亡くなった2日後の2001年4月18日に行われました。音楽葬という形式で、独特の雰囲気だったそうです。奈良市の会場で最初に流れたのは、やはり「酒と泪と男と女」でした。

式が進むと、河島さんの3人のお子さんたち、長女のあみるさん(当時23歳)、次女で歌手の亜奈睦さん(当時21歳)、長男の翔馬さん(当時18歳)が、生ギターを手にそれぞれ別の歌を熱唱します。そして出棺の際には、河島さんが病室でつくったという最後の曲、遺作「旧友再会」が流れ始めました。その曲に合わせて、ご家族全員が号泣しながら合唱したといいます。

受け継がれる歌と絆

河島英五さんが亡くなった後も、彼の音楽は多くの人に歌い継がれています。彼の歌が若い世代に伝えられていくことは、家族や仲間にとって無上の喜びでしょう。

お子さんたちは父親の歌を受け継ぎ、音楽活動などを続けています。特に遺作となった「旧友再会」は、河島さんが亡くなった10年後にご家族や河島さんとゆかりのある多くのミュージシャンや友人たちがコーラスで参加して、新たにレコーディングされました。これは河島さんが生前に「元気になったら友人とレコーディングしたい」と話していた夢を、叶える形になりました 。仲間や家族の温かい歌声が加わったこの曲からは、河島さんの人柄や彼が大切にした人との繋がりが感じられます。息子さんの翔馬さんの話し方なども、河島さんによく似ているそうです。

河島英五さんの「酒と泪と家族と歌」は、彼の人生そのものでした。不器用だけれど真っすぐに生きる男の姿、大切な人を思う優しい心、そして何よりも歌を愛した魂は、残された歌を通して今も多くの人々の心に響き、感動を与え続けています。

河島英五さんの「のんだくれ」のイメージやあの野太い声は、生来になく後から作られたものでした。虚弱で読書家だった河島さんは成績もよく、望めば大企業幹部やエリート官僚といった社会的成功者になれたかもしれません。

選んだのは歌の道。しかもラブソングを歌わないため、ここでもメジャーになることはありませんでした。彼の歌のテーマはいつだって、家族と人の生きる道。なんと古臭く、「らしい」選択でしょうか。

沢田研二さんの持ち歌に、河島さんが作詞作曲した「いくつかの場面」があります。ジュリーはこの曲を歌うたび、涙を流しながら歌い切るのだそうです。

大柄な体に似合わない、痩せ我慢や甘えの混在する「男臭い」歌を綴った河島さん。「時代おくれ」だった当時から今に至り、時代こそが河島さんに近づいていってほしいものです。

コメント