ピンク・フロイドの1971年発表のアルバム『おせっかい』に収録されている「エコーズ」は、彼らの代表曲の一つであり、プログレッシブ・ロック史上に燦然と輝く金字塔です。23分を超える壮大な楽曲は、音の探求、深遠なテーマ、そして圧倒的な演奏でリスナーを魅了し続けています。

謎めいた始まりと音の実験

「エコーズ」は、ピアノの単音から始まります。まるで水面に一滴の雫が落ちるように、静寂を切り裂くその音は、これから始まる壮大な音の旅路を予感させます。

冒頭で聴かれる印象的な「ピン」という音は、グランドピアノの特定の弦をハンマーで直接叩き、その音をアンプで増幅することで生み出されました。彼らは常に、新しい音の探求に意欲的でした。この「ピン」の音もその探求心から生まれたもので、偶然の産物だったと言われています。

ピアノは鍵盤を弾くことでハンマーが弦を叩き、音が鳴ります。「エコーズ」冒頭の「ピン」は、鍵盤ではなく、ピアノ内部の弦を直接叩くことで生み出されました。特定の弦をハンマーで叩き、その音をマイクで拾って増幅することで、あの独特の音色を作り出したと考えられます。

この増幅されたピアノの音は、まるでソナーのような、あるいは宇宙空間を漂う信号のような、不思議な響きを持っています。そして、静寂から突如として現れるこの音は、聴く者の意識を一気に引き込み、これから始まる壮大な音の旅への期待感を高めます。「エコーズ」全体の雰囲気を決定づける重要な要素となっています。

この音は曲の後半にも再び登場し、楽曲全体の統一感を生み出す役割も果たしています。一つの音にこれほどまでに深い意味を持たせることができるのは、ピンク・フロイドの卓越した音響センスと実験精神の賜物と言えるでしょう。

残念ながらこの音をどのようにして作り出したのか、メンバー自身も詳細な方法を覚えていないようです。しかし、この偶然の産物ともいえる音が、「エコーズ」という名曲に更なる深みと神秘性を与えていることは間違いありません。

続く不協和音の響きは、どこか不安定ながらも未知の世界への期待感を掻き立てます。この導入部分は、ピンク・フロイドが得意とする音の実験の真骨頂と言えるでしょう。彼らがどのようにしてこの独特の音を作り出したのか、詳細な情報はありませんが、様々なエフェクトや楽器の組み合わせによって聴く者の想像力を刺激する音像を作り上げたことは、間違いありません。

海をイメージさせるサウンドスケープ

曲の中盤は、まるで海の中にいるかのようなサウンドスケープが広がります。シーケンスフレーズやスライドギター、そして幻想的なキーボードの音色が絡み合い、深海を漂うような浮遊感が生み出されるのです。このパートは「エコーズ」の最も美しい瞬間の一つであり、ピンク・フロイドの卓越した音響技術と芸術性を示しています。

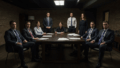

バンドメンバーの卓越した演奏力

「エコーズ」の魅力は、その音響効果だけではありません。各メンバーの卓越した演奏力も、この楽曲を特別な存在にしています。

-

ロジャー・ウォーターズ (ベース、ボーカル): ウォーターズは「エコーズ」の主要な作曲者の一人であり、作詞も担当しました。彼のベースラインは楽曲の土台を支えるだけでなく、メロディアスなフレーズで楽曲に深みを与えています。

-

デヴィッド・ギルモア (ギター、ボーカル): ギルモアは、その卓越したギターテクニックで「エコーズ」に彩りを添えています。静かなアルペジオから激しいソロまで、幅広い表現で楽曲の感情を表現しています。リチャード・ライトと共にリードボーカルを担当し、美しいハーモニーを奏でています。特に中盤のスライドギターは、海中を漂うような幻想的なサウンドスケープを作り出すのに大きく貢献しています。

-

リチャード・ライト (キーボード): ライトのキーボードは、「エコーズ」の音像を形作る上で欠かせない存在です。ハモンドオルガン、ピアノ、エレクトリックピアノなど様々なキーボードを使い分け、楽曲に深みと広がりを与えています。特に、イントロの不協和音や、中盤のシーケンスフレーズなどは、彼の才能が存分に発揮された部分と言えるでしょう。

-

ニック・メイスン (ドラムス): メイスンのドラムは、楽曲全体のリズムをしっかりと支え、ダイナミズムを生み出しています。派手なフィルインは控えめながらも、正確なリズムキープと繊細なタッチで、楽曲の雰囲気を巧みにコントロールしています。「エコーズ」のような長尺の楽曲において、彼の安定したドラミングは非常に重要です。

「エコーズ」は4人のメンバーの個性が絶妙に融合した、まさにバンドの総合力によって生まれた傑作です。

意味深な歌詞の世界

「エコーズ」の歌詞は非常に抽象的で、明確なストーリーやメッセージが提示されているわけではありません。そのため、解釈は聴き手に委ねられており、様々な解釈が存在します。歌詞全体を貫くテーマとしては、人間同士のコミュニケーションの難しさ、孤独感、繋がりへの希求、自己認識、そして共感などが挙げられます。

いくつかのキーとなるフレーズに着目しながら解説してみましょう。

-

“Overhead the albatross hangs motionless upon the air”: 冒頭のこのフレーズは、アルバム『おせっかい』のジャケット写真にも関連付けられています。アホウドリ(albatross)は自由と孤独を象徴するものとして解釈されることがあります。静止している様子は、コミュニケーションの停滞や、孤独な状態を表しているのかもしれません。

-

“And echoes with the sound of silent respiration”: 「静かな呼吸の音と共に反響する」というフレーズは、言葉にならない感情や思考、内面世界の存在を示唆していると考えられます。

-

“Strangers passing in the street / By chance two glances meet / And I am you and what I see is me”: これは「エコーズ」の歌詞の中でも特に有名な部分です。街ですれ違う見知らぬ二人の視線が偶然交差し、そこで自己と他者の境界が曖昧になる瞬間を描写しています。自分の中に相手を見出し、相手の中に自分を見出すことで、一種の共感や一体感が生まれることを示唆していると考えられます。

-

“No one can tell you where you are, or where you’re going”: このフレーズは、人生の不確実性や自己探求の過程における迷いを表現しているように解釈できます。誰もが自分の進むべき道を自分で見つけなければならない、というメッセージとも捉えられます。

-

“The lunatic is in my head”: 狂気が頭の中にあるという表現は、内面の葛藤や不安定さを示唆しているのかもしれません。あるいは、社会の規範や常識から逸脱した思考や発想を意味しているとも考えられます。

-

“The echoes of the past”: 過去の反響というフレーズは、過去の経験や記憶が現在に影響を与えていることを示唆しているのでしょう。

全体として「エコーズ」の歌詞は、人間の内面世界、コミュニケーションの難しさ、そして繋がりへの希求を探求する詩的な表現で満ちています。明確な答えを提供するのではなく、リスナーがそれぞれの解釈を見つけ、深く考え、共感できる余地を残しているのです。

解釈は人それぞれですが、ピンク・フロイドの楽曲全体に通底する社会からの疎外感というテーマ、コミュニケーションの困難さ、人間存在の不安定さといった要素を反映していることは確かです。音楽と歌詞、そして音響効果が一体となって聴き手に深い思索と感情的な共鳴を促す、それが「エコーズ」の力強さと言えるでしょう。

壮大なフィナーレと残響

楽曲の終盤は再び力強い演奏が展開され、クライマックスへと向かっていきます。そして、23分を超える壮大な音の旅は、静寂の中で幕を閉じます。その余韻はいつまでも心の中に残り続け、聴き終えた後も深い感動を覚えます。

「エコーズ」が生み出した影響

「エコーズ」は後の音楽シーンにも大きな影響を与えました。数多くのアーティストがこの楽曲からインスピレーションを受け、独自の音楽を生み出しています。ピンク・フロイドの革新的なサウンドと深遠なテーマは、時代を超えて愛され続けるでしょう。

「エコーズ」は、ピンク・フロイドの最高傑作の一つであり、プログレッシブ・ロックの金字塔です。その壮大なスケール、深遠なテーマ、そして圧倒的な演奏力は、聴く者を深い感動の世界へと誘います。もし、あなたがまだ「エコーズ」を聴いたことがないなら、ぜひ一度聴いてみてください。きっと、忘れられない音楽体験となるでしょう。

中学生の頃、遠出した千葉のディスクユニオンでたまたま、ポンペイ円形闘技場での「エコーズ」ライブのビデオが流れていました。発見した瞬間から私の目は釘付けになりますが、関心持つ人、他に誰もおらんかったです。流行り以外の洋楽は、まだまだマイナーな存在でした。店内のBGMに比してやたら小さな音だったけど、ホームビデオもない半世紀昔、この映像はたまらんかった。

ピンク・フロイドに夢中になったのは「アニマルズ」までで、以降の音はよく知りません。「狂気」も「炎」も好きでよく聴きましたが、やっぱり一番のお気に入りは「おせっかい」。っていうより、この「エコーズ」ですね。

1曲に23分を通しで聴き続けるという体験も、「エコーズ」からでした。あの時出会ったビデオが、プログレッシブロックの原体験だなぁ。

コメント