アントニン・ドヴォルザークが作曲した交響曲第9番「新世界より」の第2楽章は、多くの人々の心を捉えて離さない美しい旋律を持っています。静かで穏やかな冒頭から始まり、次第に感情を高めていくこの楽章は、故郷への憧憬や深い郷愁を感じさせます。この魅力的な楽章の背景や音楽的な特徴、そしてその感動がどのようにして生まれるのかを探っていきましょう。

アメリカでの生活と故郷への想い

1892年、ドヴォルザークはニューヨークのナショナル音楽院院長としてアメリカに渡りました。高額な年俸で迎えられたものの、彼はアメリカの生活に必ずしも馴染んでいたわけではありません。休暇中にはニューヨークを離れ、アイオワ州のチェコ人コミュニティで過ごすことを好み、故郷ボヘミアへの強い郷愁を感じていたと言われています。このアメリカでの体験と故郷への想いが、「新世界より」の作曲に大きな影響を与えたと考えられています。

アメリカの音楽からの影響

ドヴォルザークは、アメリカ滞在中に黒人霊歌やアメリカ先住民の音楽に触れ、強い感銘を受けました。彼はこれらの音楽の旋律やリズム、独特の音階に興味を持ち、自身の作品に取り入れようと試みます。「新世界より」にもこれらの音楽の影響が感じられる部分があり、特に第1楽章の第2主題や第2楽章の旋律には、黒人霊歌との関連が指摘されています。ただし、ドヴォルザーク自身はこれらの民族音楽を直接引用したのではなく、「これら国民的なアメリカの旋律の精神をもって書こうとした」と語っています。

私は実際にはネイティブアメリカンのメロディーを一切使用していません。単にインディアン音楽の特徴を体現した独自のテーマを書き、それを題材として現代的なリズム、対位法、オーケストラの色彩といったあらゆる要素を駆使して、発展させただけです

音楽的特徴

交響曲第9番は全体を通して豊かな旋律に満ち溢れており、聴く人を飽きさせません。特徴的なのは5音音階(ペンタトニック)の使用や、シンコペーションを多用したリズムです。この5音音階はドヴォルザークの故郷であるボヘミアの民謡に共通する要素であり、日本の「ヨナ抜き音階」にも近いため、日本人に特に親しまれる理由の一つとも言えるでしょう。第2楽章は緩徐楽章であり、聴く者の心を深く静かに揺さぶる役割を担っています。

イングリッシュホルンが奏でる郷愁の旋律

最も印象的な部分は、冒頭でイングリッシュホルンによって奏でられる甘美で憂いを帯びた旋律でしょう。この旋律は故郷ボヘミアへの想いや新世界での孤独感といった、ドヴォルザークの複雑な感情が込められていると解釈されます。ゆったりとしたテンポと物憂げな音色が、聴く者の心に深く染み渡ります。この旋律は歌曲「故郷の歌」からの影響も指摘されており、故郷への強い想いを象徴していると言えるでしょう。

緩やかながらも変化に富んだ音楽構成

第2楽章はABA’の三部形式を基本としていますが、その中に細やかな変化が織り込まれています。イングリッシュホルンの旋律が中心となりながらも、弦楽器による温かい響きや木管楽器による対旋律が加わることで、音楽に豊かな表情が生まれます。中間部ではやや動きのある旋律が現れ、感情的な高まりを見せますが、再び冒頭の静けさに戻り深い余韻を残します。

聴く者の心に共鳴する普遍的な感情

ドヴォルザークの音楽は特定の民族的な要素を超えて、普遍的な人間の感情に訴えかける力を持っています。第2楽章が持つ郷愁感や憧憬の念は国や時代を超えて、多くの人々の心に共鳴します。それは誰もが抱える故郷への想いや、過ぎ去った日々への懐かしさといった感情と深く結びついているからかもしれません。この旋律に触れる時、私たちはそれぞれの心の中にある大切な記憶や感情を呼び起こされるのです。

Goin’ Home(家路)

ドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」第2楽章の美しい旋律は、様々な形で人々に親しまれてきました。その中でも特筆すべきは、ドヴォルザークの弟子であったウィリアム・アームズ・フィッシャーが1922年に行った編曲です。フィッシャーはこの旋律に英語の歌詞を付け、「Goin’ Home(家路)」という霊歌風の楽曲として発表しました。

黒人霊歌から得たインスピレーション

「Goin’ Home」は、しばしば民謡や伝統的な霊歌と誤解されることがあります。このような誤解が生じた背景には、いくつかの要因が考えられます。

ドヴォルザーク自身がこの旋律を、先住民オジブワ族の英雄譚に基づいたロングフェローの詩『ハイアワサの歌』のオペラ化構想のために温めていたという経緯があります。ドヴォルザークは黒人の弟子であったハリー・バーリーから多くの霊歌を聴き、それらの要素を「新世界より」の作曲に取り入れていました。バーリー自身も、ドヴォルザークが「新世界より」の作曲において黒人霊歌を参考にしていたと証言しています。

フィッシャー以外にも、ドヴォルザークの弟子であるハーヴェイ・ワーシントン・ルーミスやモーリス・アーノルドが、それぞれ異なる英語の歌詞を付けてこの旋律を歌曲として編曲しましたが、広く知られるようになったのはフィッシャーの「Goin’ Home」です。

homeに込められた意味

フィッシャーは「Goin’ Home」の作詞にあたり、黒人英語風の表記を用いるなど楽曲に霊歌のような雰囲気を意図的に加えていました。彼の歌詞における「home」という言葉には、単に「家」という意味だけでなく、「故郷」への想い、そしてキリスト教的な、死後に魂が辿り着く「天上の故郷」という二重の意味が込められていたと言われています。

このように「Goin’ Home」は、ドヴォルザークの美しい旋律を基にフィッシャーが霊歌の要素を取り入れて編曲した楽曲でありながら、その背景や音楽的な特徴から、しばしば民謡や伝統的な霊歌と混同されてきたという経緯を持っています。

ポピュラー音楽における郷愁の旋律 「遠き山に日は落ちて」

「遠き山に日は落ちて」は、夕暮れ時の情景や故郷を思う気持ちを歌い上げ、日本で非常に親しまれている楽曲です。原曲はクラシック音楽でありながら、その美しい旋律と普遍的なテーマは時代を超えて多くの人々に愛され、ポピュラー音楽としても広く浸透しています。

「遠き山に日は落ちて」の普遍的な郷愁

「家路(遠き山に日は落ちて)」はドヴォルザークの交響曲第9番・第2楽章の旋律に、日本語の歌詞をつけたものです。原曲が持つ静かで美しいメロディーはそのままに、堀内敬三が日本語の歌詞が加わることで、より直接的に日本人の心に語りかける楽曲となりました。夕暮れ時に家路を急ぐ人々の姿や過ぎ去った一日への感慨、そして故郷への温かい想いが、この旋律と歌詞によって見事に表現されています。

日本語詞による新たな生命

歌詞が加わることで、原曲が持っていた抽象的な郷愁の念が、より具体的なイメージを伴って聴き手の心に響きます。夕焼けに染まる山々と、一日のつとめを終えて家路につく人々の情景が目に浮かぶような歌詞が特徴です。中学校や高校の音楽の教科書にも掲載されるなど、教育現場を通じて広く普及しました。

歌詞が描く情景と感情

「遠き山に日は落ちて」の歌詞は、夕焼け空の美しさ、鳥たちの歌声、そして家で待つ家族への想いを、素朴な美しい言葉で綴っています。この歌詞と原曲の持つ穏やかで優しい旋律が相まって、聴く者の心に安らぎと温かさをもたらします。過ぎ去った一日を振り返り、明日への希望を抱くような、普遍的な人間の感情が歌い込まれていると言えるでしょう。

ポピュラー音楽としての浸透と影響

「新世界より」の第2楽章の旋律が「家路(遠き山に日は落ちて)」として広く歌い継がれてきた背景には、旋律の持つ普遍的な美しさと、人々の心に深く共鳴する力があります。言葉や文化を超えて人間の共通の感情に訴えかける音楽の力を、改めて感じさせてくれるでしょう。日本のポピュラー音楽の黎明期から多くの人々に愛され歌い継がれてきた、大切な文化遺産と言えるかもしれません。

アルバート・アイラーの「Goin’ Home」

誰もが知るポピュラーな曲を、アルバート・アイラーは全く異なる次元、「スピリチュアル」な響きへと昇華させています。彼の演奏は私たちの耳に馴染んだ「家路」のイメージを、根底から覆すものです。テーマのブロウ(演奏)は従来のジャズの常識からもかけ離れた、意表を突く始まり方をします。そこから展開されるアドリブもまた、アイラー独自のユニークな旋律を描き出していくのです。

時代を超えて愛される旋律の魅力

初演から1世紀以上が経った今でも、ドヴォルザークの交響曲第9番第2楽章は、世界中の人々に愛され続けています。その美しい旋律はクラシック音楽の枠を超えて、映画やドラマ、CMなど様々なメディアで使用され、多くの人々の心に刻まれています。時代を超えて色褪せることのない魅力は、作曲家ドヴォルザークの卓越した才能と普遍的な感情を描き出す力によるものでしょう。これからもこの感動的な旋律は、多くの人々の心を温め、慰め、豊かにしてくれるに違いありません。

記憶は定かでありませんが、小学校の下校時かかっていたのがこの曲との出会いだと思います。

もう1曲、バダジェフスカ「乙女の祈り」ばかりが鮮明に残っているのですが、もしかすると2曲続けて流れていたのかもしれません。

「遠き山に日は落ちて」も、集団で歌った記憶があります。ただし歌詞は冒頭部しか覚えておらず、音楽の授業のように繰り返しでなかった可能性が高い。

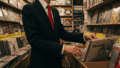

どこでどう刷り込まれたかは分かりませんが、最初に買った「新世界」のレコードで、期せずしてこの曲と再会しました。滋味深いアンチェル指揮チェコ・フィルの演奏です。イングリッシュホルンという名のたまらない響きの楽器、この時初めて知りました。

しばらくご無沙汰していたら、アイラーのコレで茫然自失となったのでした。

コメント