陪審員室のドラマと正義の行方

映画史に輝く傑作『12人の怒れる男』。密室という極限状態の中で繰り広げられる12人の陪審員の葛藤と正義を巡る熱い議論は、観る者の心を強く揺さぶります。

シドニー・ルメット監督の卓越した演出、名優たちの息詰まる演技、脚本の巧妙さが融合した本作は、単なるサスペンスドラマではありません。人間の本質、集団心理、司法制度の根幹にある問いを私たちに投げかけます。本記事では映画の魅力を深掘りするとともに、物語の背景となるアメリカの陪審員制度についても詳しく解説します。

息詰まる密室劇の幕開け – あらすじ

物語は、ある殺人事件の裁判が終わり、12人の陪審員たちが評決を下すために陪審員室に集まるところから始まります。法廷での審理を終え、陪審員たちの多くは被告の有罪を確信しており、早々に評決を終えたいと考えています。しかし、ただ一人、陪審員8番(ヘンリー・フォンダ)が「無罪かもしれない」という疑念を表明します。

当初、他の11人の陪審員たちは彼の意見に反発しますが、8番は冷静かつ論理的に証拠の矛盾点や証言の曖昧さを指摘していきます。閉ざされた空間の中で、それぞれの個人的な感情、偏見、そして過去の経験が絡み合いながら、陪審員たちの議論は白熱していきます。時間とともに、有罪を確信していた陪審員たちの心にも徐々に変化が訪れ始めます。

密室が生み出す極限の人間ドラマ

映画の舞台はほぼ全編にわたり、陪審員室という一つの密室です。この限定された空間こそが、本作の緊張感とドラマ性を高める重要な要素となっています。外部との遮断された状況下で、陪審員たちは互いの意見をぶつけ合い、感情を露わにし、時には激しく対立します。

- 閉鎖性: 外部からの情報が遮断された密室は、陪審員たちを否応なく議論へと集中させます。逃げ場のない状況が、彼らの内面を深く掘り下げ、人間関係を浮き彫りにします。

- 視覚的効果: カメラワークやライティングの変化は、時間の経過や陪審員たちの心理状態を巧みに表現しています。窓の外の天気、室内の温度、そして登場人物たちの表情の変化が、物語の進行と感情の起伏を視覚的に伝えます。

- 会話劇の妙: 脚本の素晴らしさは、登場人物たちの言葉の応酬にあります。それぞれの個性的な語り口、論理的な主張、感情的な訴えが、観る者を飽きさせません。

個性豊かな12人の陪審員たち – 多様な人間性の縮図

12人の陪審員は、それぞれ異なる年齢、職業、社会的背景、そして性格を持っています。彼らの言動は、人間の持つ様々な側面を映し出す鏡となります。

- 陪審員1番(監督): リーダーシップを発揮しようとするも、自身の意見を強く持たない。

- 陪審員2番(銀行員): 頼りない印象だが、議論が進むにつれて意見を持つようになる。

- 陪審員3番(広告代理店): 頑固で感情的。個人的な経験から被告を有罪と決めつけている。

- 陪審員4番(証券仲買人): 冷静沈着で論理的だが、柔軟性に欠ける。

- 陪審員5番(スラム育ち): 過去の経験から、弱者の立場に共感する。

- 陪審員6番(塗装工): 寡黙だが、正義感を持つ。

- 陪審員7番(セールスマン): 早く評決を終えて野球の試合に行きたいと考えている。

- 陪審員8番(建築家): 唯一、最初から無罪の可能性を示唆する。冷静で論理的、粘り強い。

- 陪審員9番(老人): 観察眼が鋭く、他者の心情を理解しようと努める。

- 陪審員10番(ガレージ経営): 偏見が強く、感情的な発言が多い。

- 陪審員11番(時計職人): ヨーロッパからの移民。民主主義と正義を重んじる。

- 陪審員12番(広告マン): 優柔不断で、意見が変わりやすい。

彼らの議論を通して、先入観、偏見、感情、そして論理といった、人間が判断を下す際に影響を受ける様々な要素が浮き彫りになります。

物語の背景 – アメリカの陪審員制度

『12人の怒れる男』をより深く理解するためには、物語の舞台となるアメリカの陪審員制度について知ることが重要です。

- 市民による司法参加: アメリカの陪審員制度は、市民が司法プロセスに直接参加する重要な仕組みです。これは、民主主義の根幹をなすと考えられています。

- 被告の権利保護: 憲法修正第6条により、刑事事件の被告人は公平な陪審による裁判を受ける権利が保障されています。これは、政府による不当な訴追から個人を守るための重要な safeguard です。

- 無作為選出: 陪審員は、選挙人名簿や運転免許証登録者リストなどから無作為に選ばれます。これにより、地域社会の多様性が反映され、より公平な বিচারが期待されます。

- Voir Dire(ヴォア・ディアー): 陪審員の選任プロセスでは、裁判官や弁護士が候補者に質問を行い、偏見や先入観がないかを確認します。公平な判断が期待できない候補者は忌避されます。

- 全員一致の原則: 刑事事件において、被告を有罪とするためには、原則として陪審員全員一致の評決が必要です。一人でも無罪と考える陪審員がいれば、有罪評決は下されません。

映画が問いかける普遍的なテーマ

『12人の怒れる男』は、単なるサスペンスドラマとしてだけでなく、以下のような普遍的なテーマを私たちに問いかけます。

- 正義とは何か: 真実とは何か、そしてどのようにして正義を実現するのか。陪審員たちの議論は、この根源的な問いを深く掘り下げます。

- 少数意見の重要性: 当初は少数派であった8番の意見が、議論を通じて多数派を動かしていく過程は、少数意見の尊重と、安易な同調への警鐘を鳴らします。

- 偏見と先入観: それぞれの陪審員が持つ個人的な経験や社会的な偏見が、判断に大きな影響を与える様子が描かれます。

- 集団心理: 多数派の意見に流されやすい人間の心理や、同調圧力の危険性が示唆されます。

- コミュニケーションの力: 論理的な議論と冷静な対話によって、人々の考えは変わりうるという希望が描かれています。

日本での様々なオマージュやパロディ作品

シドニー・ルメット監督の傑作『12人の怒れる男』は、その斬新な設定と人間の心理の描写の深さから多くのクリエイターに影響を与えました。様々な形でオマージュやパロディ作品が生まれています。

筒井康隆作『12人の浮かれる男』

筒井康隆氏の『12人の浮かれる男』は、『12人の怒れる男』をパロディ化した作品として知られています。原題のシリアスな雰囲気とは対照的に、「浮かれる」という言葉が示す通り、内容はユーモラスでナンセンスな展開が繰り広げられます。

『12人の怒れる男』の基本的なシチュエーション、つまり陪審員たちが密室で議論するという設定を踏襲しつつ、登場人物たちの言動や議論の内容を意図的に滑稽に、そして不条理に描いています。真剣なはずの評決が脱線に次ぐ脱線で思わぬ方向へ進んでいく様子には、筒井康隆氏ならではのユーモアセンスが光ります。原典の持つ社会的なメッセージ性は薄められ、エンターテイメントとしての面白さが追求されています。

三谷幸喜作『12人の優しい日本人』

三谷幸喜氏の『12人の優しい日本人』は、タイトルからもわかるように、『12人の怒れる男』をベースにしつつ、日本人特有の国民性をユーモラスに描いた作品です。舞台作品として上演され、後に映画化もされました。

こちらも密室で陪審員たちが議論するという設定は同じですが、登場する陪審員たちは皆「優しい」ことが特徴です。なかなか「有罪」と言い出せない、人の意見に流されやすい、空気を読んでしまうといった日本人的な特性が誇張して描かれています。原典の持つ緊迫感とは異なり、笑いの中に日本社会や日本人の行動様式に対する風刺が込められています。

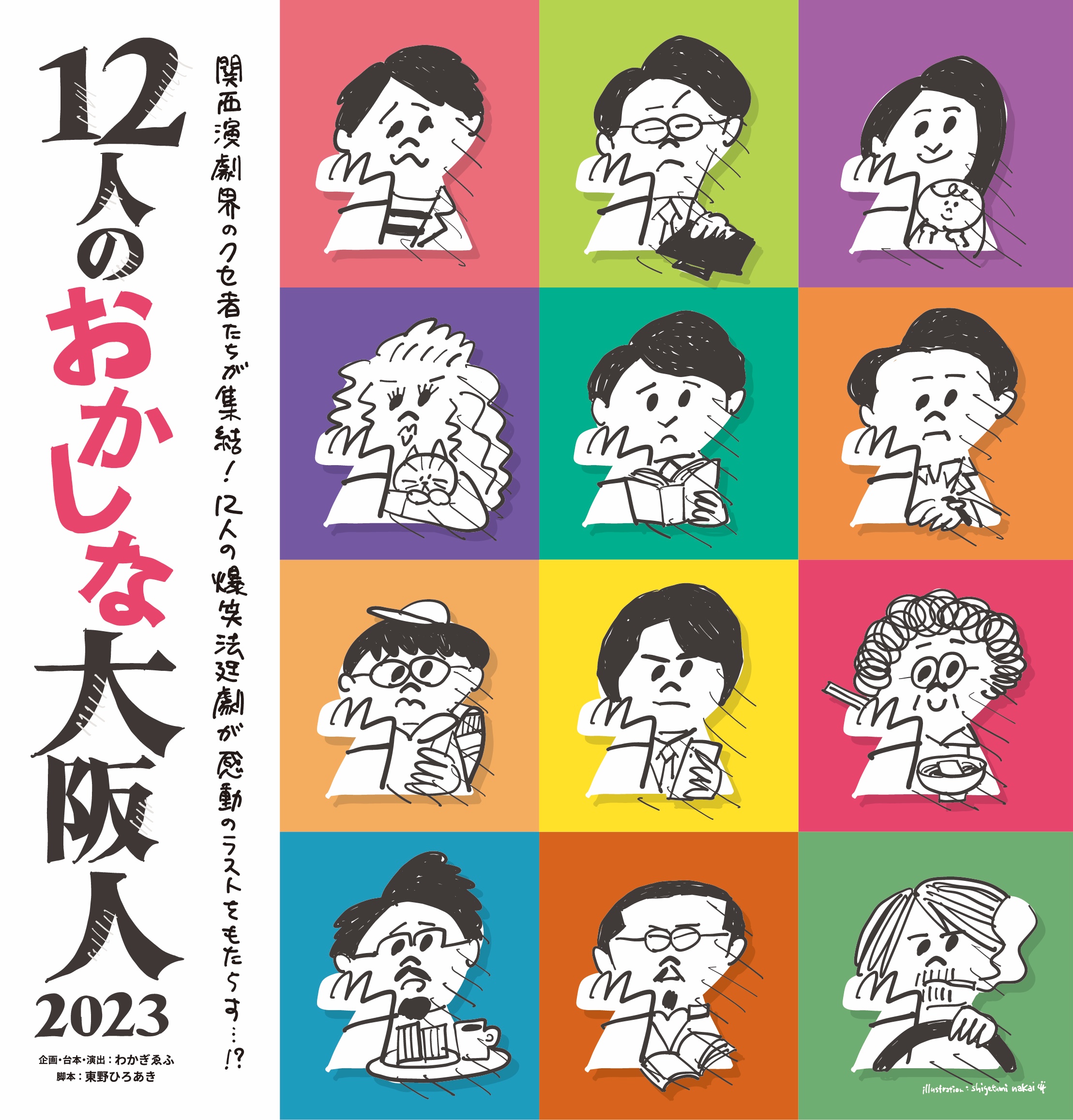

東野ひろあき作『十二人のおかしな大阪人』

東野ひろあき氏の『十二人のおかしな大阪人』は、舞台を大阪に移し、登場人物を個性豊かな大阪の人々としたパロディ作品です。

『12人の怒れる男』の骨格を借りながら、大阪ならではの文化、方言、そして人々の気質を前面に押し出しています。陪審員たちの会話は大阪弁で繰り広げられ、その掛け合いやツッコミなど、大阪的なユーモアが満載です。地域性を強く打ち出すことで、原典とは異なるコミカルな味わいを醸し出しています。

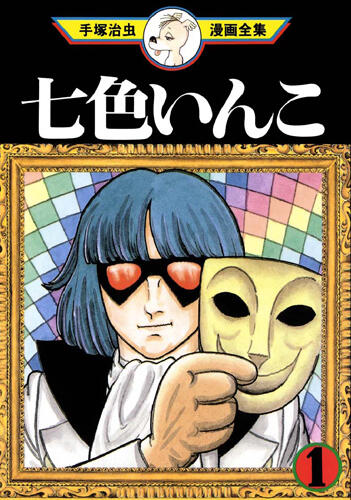

手塚治虫『七色いんこ』における「12人の怒れる男」

手塚治虫氏の劇画『七色いんこ』の一編にも、『12人の怒れる男』をモチーフにしたエピソードが存在します。

『七色いんこ』は、様々な役柄を演じる天才役者「七色いんこ」こと虹之助が主人公の物語で、各エピソードで様々な演劇作品を題材にした事件が起こります。その中で、『12人の怒れる男』を劇中劇として扱い、その舞台上で起こる事件を描いたエピソードがあります。手塚治虫氏ならではの視点と劇画表現で、原典の持つドラマ性を別の角度から捉え、再構築しています。

今なお色褪せない傑作

シドニー・ルメット監督の『12人の怒れる男』は、密室劇というシンプルな設定の中で、人間の複雑な心理、正義の難しさ、民主主義の根幹にある陪審員制度の重要性を描き出した不朽の名作です。

個性豊かな12人の男たちの熱い議論は、時代を超えて私たちの心に深く響き、様々な問いを投げかけます。まだご覧になっていない方はぜひ、この緊迫感あふれる人間ドラマを体験してみてください。

齢を重ねるほど、考えさせられる映画です。記事にした内容の通り、最初にみた10代の頃は陪審員8番の少数意見に全面的に共感しました。「正義は勝つ」を、素直に信じられた時代です。

現実を知るにつけ、「正義」は勝たないどころか、存在すらなかったことにされてしまう事象を目の当たりにするようになります。それはある種の、意図を持った「少数意見」から始まるのです。

たとえば「差別してはいけない」。これだけ聞けば、誰も否定できないド正論です。ところが何でもかんでも「差別」と定義してしまう「少数意見」によって、気づけば今の社会ルールは相当いびつになっているのです。

私たちが身につけなければならないのは少数でも多数でもなく、その「意見」は誰のためのものであるかを見極める力なのです。

コメント