日本音楽史において、その特異な存在感と革新的なサウンドで燦然と輝くサディスティック・ミカ・バンド。彼らの代表作の一つであり、日本のロック史に深く刻まれたアルバム『黒船』は、発表から半世紀近く経った2025年の今なお、色褪せることなく聴く者の心を捉えます。

ミカの魅力的なボーカル、加藤和彦の卓越した音楽センス、そしてクリス・トーマスという名プロデューサーの起用が生み出した奇跡的な化学反応は、1974年という時代に日本の音楽シーンに大きな衝撃を与えました。

名前の由来

ボーカルのミカと、当時流行していた映画『時計じかけのオレンジ』に登場する不良グループの暴力的なイメージを掛け合わせたものという説があります。

「sadistic(サディスティック)」は、他者を虐待したり、苦しめたりすることに快感を覚えるという意味合いを持ちます。これを当時のロックが持つ反体制的なイメージや、ある種の挑発的な姿勢に結びつけられたというものです。直接的な虐待の意味合いというよりは聴衆を魅了し、ある種「刺激」を与えるような音楽を目指す姿勢が込められていたのかもしれません。

他に、ジョン・レノンが結成したプラスティック・オノ・バンドをもじったという説もあります。

クリス・トーマスが生んだ衝撃的なサウンド

クリス・トーマスは、音楽プロデューサーとして数々の伝説的なアルバムを手がけてきた人物です。彼のキャリアは多岐にわたり、ビートルズの『ザ・ビートルズ』(通称ホワイト・アルバム)にアソシエイト・プロデューサーとして参加した初期から、ピンク・フロイドの『狂気』のミキシング、ロキシー・ミュージック、セックス・ピストルズ、プリテンダーズ、INXSなど、ジャンルを超えたアーティストとの仕事で知られています。

制作スタイル

彼の制作スタイルは、アーティストの個性を尊重しつつ、楽曲のポテンシャルを最大限に引き出すことに重点を置いていると言われています。特に、実験的なサウンドメイキングや、緻密なアレンジメントを得意とし、それが数々の革新的な作品を生み出す原動力となりました。

サディスティック・ミカ・バンドの『黒船』における彼の仕事ぶりも、その手腕が遺憾なく発揮された例と言えるでしょう。日本の音楽シーンの独特な感性と、彼の持つ国際的な音楽的視点が融合し、それまでにない斬新なサウンドスケープを作り上げました。

クリス・トーマスのエピソード

ピンク・フロイドの『狂気』のミキシングに参加した際、アルバムの持つ壮大な世界観を音響的に表現するために、様々な実験的な手法を試みたという話があります。

ロキシー・ミュージックとの仕事では、ブライアン・フェリーの独特なボーカルスタイルとバンドの持つグラムロックの要素を融合させ、彼らの個性を際立たせることに成功しました。

セックス・ピストルズの『勝手にしやがれ!!』のプロデュースでは、当時のパンク・ロックの勢いをそのまま捉えつつ、楽曲の持つエネルギーを最大限引き出すことに尽力しました。

彼の仕事は単に音質を向上させるだけでなく、アーティストの持つメッセージや感情をリスナーにダイレクトに伝えるための触媒としての役割を果たしたと言えるでしょう。クリス・トーマスはそれぞれのアーティストの個性や音楽性を深く理解し、それを増幅させるようなプロデュースワークを行ってきた、音楽史に残る名プロデューサーの一人です。

当時の編集タブーを覆す

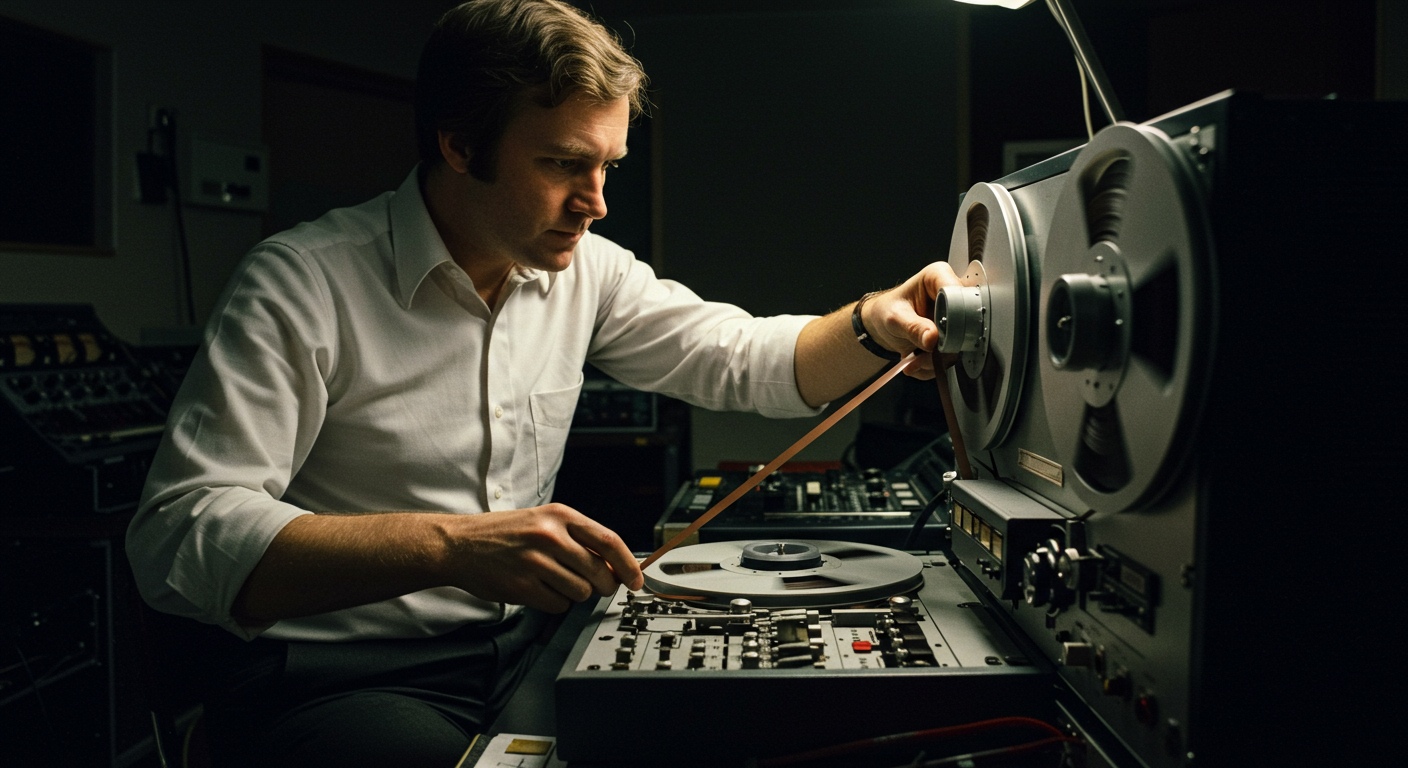

マスター音源の編集は、当時の日本のレコード制作の常識からかけ離れていました。のちに通例となる(アナログ時代の)マスターテープ加工も一般的でなく、テープにハサミを入れる事は御法度とされていました。クリス・トーマスからテープ編集(不要な部分を切って貼り合わせる)を指示された録音スタッフは、ハサミを持つ手が震えたそうです。その人からすれば、紙幣をカットしてテープで貼るような感覚だったかもしれませんね。

革新的なサウンドと個性豊かなメンバー

アルバムに収録された楽曲群は、多様な音楽的要素を融合させながらも、一貫したバンドの個性を強く感じさせます。ファンキーなグルーヴ、プログレッシブな展開、そして美しいメロディーラインが共存し、聴く者を飽きさせません。

タイトル曲である「黒船」をはじめ、「塀までひとっとび」「マダガスカル」など、どの楽曲も実験精神と高い演奏技術に裏打ちされており、当時の日本の音楽シーンにおいて異彩を放っていました。この革新的なサウンドを支えたのは、個性豊かなメンバーの才能です。

加藤和彦

ボーカル、ギターを担当。バンドの創設者であり、楽曲の作詞・作曲、プロデュースを手がけるなど、中心的な役割を担います。卓越した音楽センスと時代の先を行く革新的なアイデアで、バンドを牽引しました。

ミカ

ボーカルを担当(旧名:加藤ミカ)。その独特の歌声と存在感で、バンドのサウンドとイメージを特徴づけました。作詞も手がけています。

高中正義たかなかまさよし

ギターを担当。高い演奏技術と独特のギターフレーズで、バンドのサウンドに大きく貢献しました。後にソロアーティストとしても成功を収めています。

小原礼

ベースを担当。安定感のあるグルーヴと、楽曲を支える確かなベースラインでバンドのサウンドを支えました。様々なアーティストのサポートとしても活躍しています。

高橋幸宏

ドラムスを担当。正確かつパワフルなドラミングで、バンドのリズムセクションを支えました。後にYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のメンバーとしても活躍しました。

今井裕

キーボード、サックスを担当。アルバム『黒船』の制作から正式メンバーとして参加し、楽曲に多彩な音色とアレンジメントを加えました。

これらの才能が結集し、450時間という前代未聞のレコーディング時間を費やして、『黒船』という唯一無二のコンセプト・アルバムが生み出されたのです。

ミカの存在感と多層的な歌詞の世界

サディスティック・ミカ・バンドのサウンドにおいて、ミカのボーカルは紛れもない中心的な要素です。

独特の歌声は、時に力強く、時に繊細に、楽曲の持つ世界観を鮮やかに表現します。彼女が手がける歌詞は日常の風景や感情を独特の言葉選びで描き出し、聴く者の想像力を掻き立てます。日本語と英語を織り交ぜた歌詞も、バンドの国際的な志向を示すものでした。

歌詞の世界は、個人的な感情や日常を描き出しながらも、聴く者の心に普遍的に響くような情感を湛えており、アルバムの多層的なテーマをより深く掘り下げています。

海外への挑戦と高い評価

『黒船』のリリース後、サディスティック・ミカ・バンドは海外での活動を積極的に展開しました。イギリスでのライブやアルバムリリースなどを通して、彼らの音楽は海外の音楽ファンや批評家からも高い評価を得ました。クリス・トーマスのプロデュースによる洗練されたサウンドは海外のリスナーにも受け入れやすく、日本のロックバンドが世界に進出する先駆けとなりました。

『黒船』は当時の日本の音楽シーンにおいても、その斬新なサウンド、国際的な志向、そして高い演奏力によって、批評家や音楽ファンから非常に高い評価を得たのです。

アルバムのテーマとサウンド

アルバム『黒船』のテーマ

タイトルが示す通り、幕末の黒船来航をモチーフに「東洋と西洋の出会い」というコンセプトが根底にあります。異質な文化との遭遇、そこから生まれるであろう摩擦や葛藤、そして最終的には新たなものが生まれる可能性といったテーマがアルバム全体を通して暗示されています。

異文化の融合

サウンド面においても、日本の音楽的要素と西洋のロック、ファンクなどが混ざり合い、まさに異文化の融合を体現しています。

タイトルや歌詞に見られる「マダガスカル」や「塀までひとっとび」といった言葉は、物理的な移動だけでなく、精神的な旅や未知の世界への憧憬といったテーマを示唆します。異質な文化や場所との出会いを通して、自己と新たな価値観を発見する普遍的なテーマに繋がります。

全く新しいサウンドを追求する姿勢は、日本の伝統と革新の狭間というテーマを示唆しています。『黒船』は単なる音楽アルバムとしてだけでなく、当時の日本の社会や文化、そして人間の普遍的な感情を描き出した、奥行きのある作品と捉えることができるでしょう。

今なお輝き続ける『黒船』の普遍性

1974年5月30日に完成した『黒船』は、発表から長い年月が経った現在でも、日本のロック史における金字塔として多くの音楽ファンに愛され続けています。サディスティック・ミカ・バンドが音楽シーンに残した足跡は大きく、その中でも『黒船』は、彼らの創造性の頂点を示す作品と言えるでしょう。その先駆性と普遍性は、2025年の今もなお、新たな世代のリスナーに刺激を与え続けているのです。

私が10代の頃、ロックと言えば洋楽でした。歌詞は英語で、意味などチンプンカンプン。それでも大して気にせず、聴いていました。

70年代を前後して「日本語ロック論争」などというものがあり、日本のロックは日本語で歌うべきか、英語で歌うべきかが、真剣に議論されたものです。日本語はロックのメロディに乗らないという考え方があり、私などその説に馴染んでいました。

頭脳警察や遠藤賢司などの存在を知る過程でそうした偏見は薄まっていきますが、日本語コンプレックスが解消したとまでは言えません。

そんな折、耳にしたのが「黒船」です。日本語を駆使した新鮮なサウンドに出会い、その時クリス・トーマスの編集技術をライナーノートで知ったのです。さっそく影響を受け、カセットテープの切り貼りまでしました。テープの余白部をカットしてエンディングテープとつなぎ、ちょうどで終わるようにするのです。

実は聴くより、そっちの作業の方が楽しかったりして。

コメント