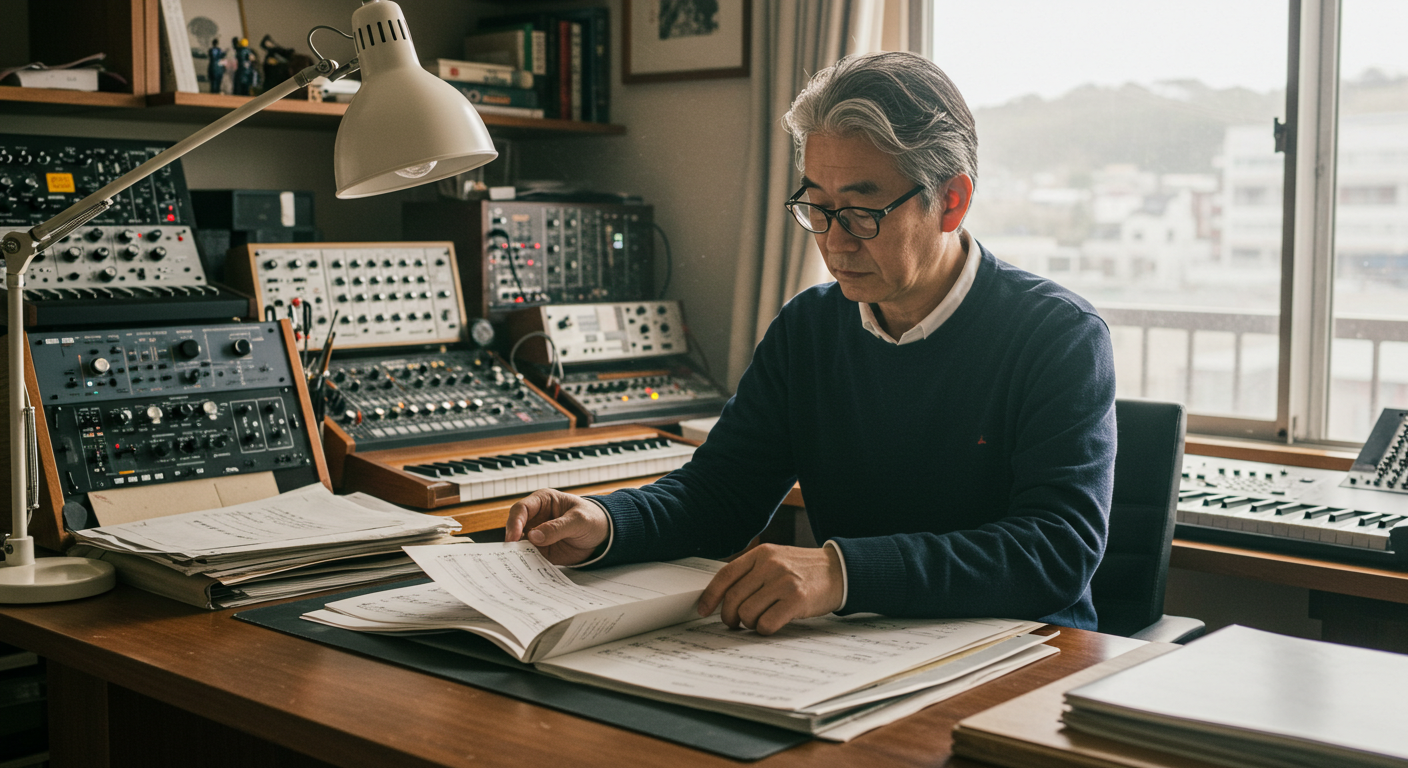

日本の音楽史に燦然と輝く編曲家、萩田光雄さん。その繊細かつ大胆なアレンジは、数多くのアーティストの楽曲に新たな息吹を与え、時代を超えて愛される名曲たちを支えてきました。

ポップス、歌謡曲、ニューミュージックといった幅広いジャンルにおいて、その唯一無二の才能は聴く人の心に深く響き、日本の音楽シーンにかけがえのない足跡を残しています。今回は萩田光雄さんの生い立ちから、その卓越した才能が際立つ代表的な作品、音楽界への多大な貢献について掘り下げていきます。

生い立ちと音楽への情熱

1946年、古都・京都に生を受けた萩田光雄さん。幼少の頃より音楽に囲まれた環境で育ち、特にクラシック音楽に強い興味を持ちました。ピアノを習い始め、音楽の基礎を築くとともに、オーケストラの壮大な響きや様々な楽器の音色に魅了されていきます。中学校、高等学校時代には、ラジオから流れる洋楽や日本の歌謡曲にも触れ、その多様な魅力に惹かれていったそうです。

大学に進学後も音楽への情熱はますます高まり、作曲や編曲の研鑽に励みました。在学中にはアマチュアバンドを結成し、演奏活動を通じて実践的な音楽経験を積みました。この時期に培われた幅広い音楽的知識と経験が、後のジャンルを超えた柔軟な編曲スタイルを確立する礎となったと言えるでしょう。

編曲家としての飛躍

大学卒業後、萩田さんはプロの編曲家としてのキャリアをスタートさせます。当初は、スタジオミュージシャンとしての活動と並行しながら、徐々に編曲の仕事が増えていきました。その非凡な才能は音楽業界内で瞬く間に評判となり、多くのアーティストから編曲の依頼が殺到するようになります。

1970年代に入ると、萩田さんは立て続けに数々のヒット曲の編曲を手がけ、その名声は不動のものとなりました。歌謡曲やニューミュージックの分野において、その洗練されたアレンジは、楽曲の潜在的な魅力を最大限に引き出すとして、アーティストやプロデューサーから絶大な信頼を得ました。

萩田さんの編曲の特徴は、単に楽器を重ねるだけでなく、楽曲全体の構成を緻密に設計し、各楽器の音色やフレーズを効果的に配置することで、深みのある豊かなサウンドを生み出す点にあります。

輝かしい代表曲10選とその舞台裏

長きにわたり名曲の編曲を数多く手がけてきた萩田光雄さんの作品の中から、特に時代を彩り、今もなお人々の心に響く代表的な10曲を選び、それぞれの編曲における特徴を交えながらご紹介します。

-

山口百恵「プレイバックPart2」

1970年代の日本のポップスを代表する楽曲で、独特の編曲が魅力です。イントロのリズミカルなストリングスがノスタルジックな雰囲気を醸し出します。リズムセクションはスムーズで、ディスコ風のビートが新鮮さを加えています。

山口百恵さんの柔らかいヴォーカルが切ない歌詞と絶妙にマッチし、聴く者の心を捉えます。山口百恵さんの表現力を最大限に引き出した、萩田さんの代表作の一つと言えるでしょう。

-

布施明「シクラメンのかほり」

ストリングスと木管を主体としたオーケストレーションは、叙情的な歌詞の世界観をより深く表現。サビに向けて盛り上がりを見せる壮大なアレンジは聴きどころで、布施明の圧倒的な歌唱力を際立たせています。

歌謡曲でありながらクラシック音楽のような、重厚感と映画音楽のようなドラマティックさを兼ね備えた萩田氏ならではの編曲と言えるでしょう。

-

久保田早紀「異邦人」

シンセサイザーやストリングスを効果的に取り入れることで、幻想的かつ神秘的な雰囲気を醸し出しています。イントロのメロディは印象的で、聴き手を一瞬に引き込む力があります。

リズムはスムーズでしっかりとしたビートに乗って、久保田早紀の繊細なヴォーカルが歌い上げられます。歌詞のテーマである孤独感や異邦人の視点が音楽的に表現され、聴く人の心に響く情緒を生み出しています。萩田氏の洗練されたアレンジが楽曲に深みを与え、長年にわたり愛される名曲となりました。

-

中森明菜「少女A」

イントロの印象的なギターリフや疾走感あふれるリズムセクションは、歌詞に込められた少女の反抗的な心情を鮮烈に表現。シンセサイザーを効果的に使用し、当時のニュー・ウェイヴやテクノポップの要素を取り入れた斬新なサウンドは、中森明菜のクールな歌声と相まって、従来のアイドル像を覆すものでした。

サビに向けて高揚感を高めるアレンジや間奏のギターソロなど、聴きどころ満載。萩田氏の編曲は単なる歌謡曲に留まらず、時代の空気を反映し、音楽の革新性を持ち合わせた作品に仕上げました。

-

小柳ルミ子「来夢来人ライムライト」

当時最先端のシンセサイザーを大胆に導入したことで、従来の歌謡曲にない独特な浮遊感と未来的な響きを生み出しています。オーケストラと融合させることで楽曲に奥行きと広がりを与え、歌詞に描かれた異次元の世界を鮮やかに彩っています。

小柳ルミ子の情感豊かな歌声を最大限に活かすため、メロディラインを丁寧に構築し、ドラマチックな展開を作り上げています。サビの壮大なコーラスアレンジや、間奏のシンセサイザーソロなど、聴きどころも満載。歌謡史に残る異色作へと昇華させました。

-

太田裕美「木綿のハンカチーフ」

冒頭のギターとベースが生み出す軽快なグルーヴが、若々しい恋心を描いた歌詞と相まって爽やかな印象を与えます。間奏ではストリングスが前面に出て、メロディの流れを美しく演出しています。これらの要素が融合し、太田裕美の清楚で澄んだボーカルが聴く者に寄り添いながら、痛みや懐かしさを共有します。楽曲全体はノスタルジックであるのに、アレンジが新鮮な感覚を与えているのです。

萩田さんの編曲によって「木綿のハンカチーフ」は、複雑な感情の交錯を音楽的に表現する不朽の名曲となりました。

-

あみん「待つわ」

シンプルなイントロに始まり、その後ストリングスやハーモニーが重なり合うことで深みを生んでいきます。楽器間の呼吸を意識したアレンジによって、繊細さと柔らかさが際立ち、歌詞とうらはらの安らぎを聴き手にもたらすのです。

温かみのあるあみんのヴォーカルが絶妙に絡み合い、楽曲全体に切なさが漂います。サビに向かうにつれて盛り上がりを見せる編曲が、少しねじれてもいそうな女性の感情の高まりを演出するのです。

-

小林明子「恋におちて -Fall in love-」

原曲のメロディの美しさを最大限に活かしつつ、抑制の効いたストリングスとピアノを主体としたアレンジが楽曲全体を包み込むように優しく、そして切なく響きます。イントロや間奏で奏でられるピアノの旋律は、恋の始まりの高揚感と、これから訪れるかもしれない切なさを繊細に表現しています。

リズムセクションは控えめですが、しっかりとしたビートが曲に安定感を与えています。サビにおけるダイナミックなストリングスのアレンジが、切なくも美しい恋の情景をより鮮明に浮かび上がらせ、小林明子の透明感のある歌声を引き立てています。

-

藤谷美和子・大内義昭「愛が生まれた日」

イントロや間奏に用いられたピアノの旋律は二人の出会いの瞬間を想起させるような、ロマンティックな雰囲気を演出。徐々に高揚感を高めるアレンジは、二人の愛が育まれていく過程をドラマチックに表現しています。

ドラムとベースのリズムセクションは控えめながらも効果的で、曲全体の流れをしっかりと支えています。あくまでも二人の歌声(藤谷美和子・大内義昭)を際立たせることを意識した萩田氏の繊細な編曲は、「愛が生まれた日」を世代を超えて愛されるデュエットソングの定番へと押し上げました。

-

安田成美「風の谷のナウシカ」

細野晴臣の作曲したメロディの美しさを最大限に引き出しつつ、オーケストラサウンドを主体とした重厚なアレンジが、楽曲に奥行きと広がりを与えています。特に、民族音楽的な要素を取り入れたパーカッションや、壮大なストリングスの響きは、映画の舞台となる異世界の風景を彷彿とさせます。

安田成美の透明感のある歌声を活かすため、メロディラインを丁寧に構築し、サビに向けて高揚感を高めるアレンジが効果的です。間奏には映画の印象的なシーンを想起させるような、ドラマチックな展開が盛り込まれています。

編曲とは、「編む」という漢字が使われているので、ややこじつけですが、作曲家からもらった縦糸に、横糸を通して模様を描き出す、という言い方はいかがでしょうか。私はこの比喩が気に入っています。編曲家は、まず楽器が好きで、複雑な構築がうまくいった時の快感がたまらない、という人向きです。そして編曲の魅力は何と言っても「無限に可能性がある」ことです。もちろん、曲ごとにコンセプトがありますが、その範囲の中でも選択肢は無数にあります。何が飛び出すか分からないというおもしろさがあります。

(作家で聴く音楽 萩田光雄)https://www.jasrac.or.jp/sakka/vol_38/index.html

コメント